Reinhard Spree

Unter dem Begriff „Gesundheitswesen“ werden häufig sehr verschiedene Aspekte gemeinsam behandelt. Sie alle eint das Ziel, Gesundheit zu erhalten oder (wieder) herzustellen. Der Beitrag stellt die langfristige Entwicklung der „Volksgesundheit“ anhand einschlägiger Indikatoren dar. Anschließend werden die verschiedenen Faktoren der großen Veränderungstendenzen diskutiert, um die Leistung des Gesundheitswesens und seiner wichtigsten Akteure und Institutionen zu klären.

„Das Gesundheitswesen eines Staates umfasst sämtliche Regelungen, Maßnahmen, Sachmittel, Einrichtungen, Berufe und Personen, die das Ziel verfolgen, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern, zu erhalten, herzustellen oder wiederherzustellen. Das Gesundheitswesen im weiteren Sinne umfasst demzufolge sämtliche sowohl öffentlichen wie privaten als auch professionellen wie laienweltlichen Aktivitäten, die auf Gesundheit gerichtet sind.“1 Um den Eindruck einer Zusammengehörigkeit der disparaten Elemente des Gesundheitswesens zu erzeugen, stellt die Definition auf die Zielsetzung dieser Elemente ab. Jens Alber führt die Unübersichtlichkeit in seiner die Geschichte, Strukturen und Funktionsweise des bundesdeutschen Gesundheitswesens analysierenden Studie auf „die höchst komplexe und meist nur wenigen Experten geläufige Vielfachsteuerung“2 zurück. Der übergreifende Leitbegriff ist Gesundheit, der allerdings aufgrund seiner Diffusität3 kaum eine zweifelsfreie Auswahl von Elementen des Gesundheitswesens erlaubt.

Eine weitere Ursache der Unklarheit des Sammelbegriffs „Gesundheitswesen“ ist in seinen historischen Wurzeln begründet.4 Erwähnt sei hier als besonders wirkungsmächtiger Impuls das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entstehende Sozialversicherungswesen. Dabei ist nicht nur an die für das Gesundheitswesen mehr und mehr prägende Krankenversicherung zu denken, die erst die Masse der Bevölkerung im späten 19. und vor allem im 20. Jahrhundert an die Einrichtungen des Gesundheitswesens wie die niedergelassenen Ärzte und die Krankenhäuser heranführte, sondern auch an die Renten- und die Unfallversicherung. Sie griffen und greifen ebenfalls (heute mehr denn je) gestaltend in das Gesundheitswesen ein und schufen eigene in Bezug auf die „Volksgesundheit“ präventiv oder rehabilitativ ausgerichtete Institutionen und Ansprüche.

Die im Folgenden zugrunde gelegte Auswahl von Indikatoren für die langfristige Entwicklung des deutschen Gesundheitswesens folgt wegen der Schwierigkeiten einer befriedigenden und zugleich operablen Definition den Konventionen, die sich in diesem Feld etabliert haben. Auch wird hier neben Indikatoren für die langfristige Entwicklung des durchschnittlichen Gesundheitszustandes der deutschen Bevölkerung eine Auswahl der wichtigsten Leistungserbringer präsentiert, die sich der Erhaltung von Gesundheit und der Prävention bzw. Heilung von Krankheiten widmen.5

Eine Kennziffer, die die Bedeutung von Gesundheit in modernen Gesellschaften zum Ausdruck bringt, sind die dem Gesundheitswesen zufließenden Ausgaben. Sie sind in entwickelten Volkswirtschaften während der letzten 150 Jahre rasant gestiegen, besonders in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg machten die öffentlichen und privaten Ausgaben für das Gesundheitswesen in Deutschland zusammen erst etwa 2,5 Prozent des Nettosozialprodukts (NSP) aus.6 Bis in die Frühphase der Bundesrepublik hatte sich der Anteil schon deutlich mehr als verdoppelt. 1960 machten die Gesundheitsausgaben rund 6 Prozent des NSP aus, in den 1980er Jahren waren es schon fast 10 Prozent. Nach der Wiedervereinigung wuchs der Anteil bis 2010 auf rund 15 Prozent an.7 Darin drückt sich die ständig zunehmende Wertschätzung von verlängertem und möglichst gesundem Leben aus.

Lebenserwartung

Der vorherrschende Eindruck beim Blick auf die Entwicklung der „Volksgesundheit“ seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist der einer grundlegenden, eindeutigen Verbesserung. Das kommt am klarsten in den „gewonnenen Jahren“8 zum Ausdruck, um die sich im Durchschnitt das Leben der meisten Menschen in der Gegenwart gegenüber der Vergangenheit verlängert hat. Die Standardmessziffer dafür ist die Lebenserwartung bei Geburt.9 ► Tab 1

Sie betrug in der Frühphase des Deutschen Reichs (1871 – 1881) bei Frauen 38,5 Jahre, bei Männern 35,6 Jahre. Schon bis in die frühen 1930er Jahre (1932 – 1934) hatte sich die Lebenserwartung bei beiden Geschlechtern um mehr als 24 Jahre erhöht: bei Frauen auf 62,8 Jahre, bei Männern auf 59,9 Jahre. Die Hauptursache dafür war der dramatische trendmäßige Rückgang der Säuglingssterblichkeit10 seit Beginn des 20. Jahrhunderts nach einigen Jahrzehnten mit durchschnittlich eher stagnativer Tendenz. Bis 2010 erfolgte gegenüber den 1870er Jahren bei den Frauen eine Lebensverlängerung um über 44 Jahre auf 82,6 Jahre, bei Männern um gut 42 Jahre auf 77,5 Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich bei beiden Geschlechtern vom Beginn des Beobachtungszeitraums bis zur Gegenwart also mehr als verdoppelt.

Allerdings gibt es einen Lebenserwartungsvorsprung der Frauen vor den Männern von mehreren Jahren.11 Er betrug zu Beginn des betrachteten Zeitraums rund 2,9 Jahre, stieg leicht an bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts auf 3,5 Jahre und ging bis 1932 / 34 etwas zurück auf etwa 3 Jahre. Zu Beginn der Bundesrepublik nahm die Differenz zwischen den Geschlechtern wieder zu auf 3,9 Jahre und stieg in den 1960er Jahren auf Werte über 5, in den 1970er Jahren sogar auf über 6 Jahre; 1980 erreichte sie ein Maximum mit 6,8 Jahren. Seitdem verringerte sich der Lebenserwartungsvorsprung der Frauen langsam, war 1999 erstmals kleiner als 6 Jahre und erreichte 2010 in den alten Bundesländern 4,8 Jahre – war damit aber immer noch rund 2 Jahre größer als vor dem Zweiten Weltkrieg.

Festgehalten sei, dass Männer während der letzten 140 Jahre hinsichtlich ihrer Überlebenschancen stets ein wenig gegenüber den Frauen benachteiligt waren. Man darf dafür eine gewisse genetische Disposition verantwortlich machen.12

Doch trugen vermutlich sowohl zeitweilig ungünstige Arbeitsbedingungen, besonders in den 1960er und 1970er Jahren, und darüber hinaus wahrscheinlich auch Elemente des männlichen Lebensstils (vor allem Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und riskantes Verhalten, besonders im Straßenverkehr) zu den Verzögerungen des Anstiegs der Lebenserwartung im Vergleich mit den Frauen bei.

Für eine genetische Komponente spricht nicht zuletzt, dass der Vorsprung der Frauen vor den Männern bei der Lebenserwartung bereits seit der Mitte des 18. Jahrhunderts nachweisbar ist.13

Interessant erscheint, dass sich die Bedeutung der genetischen Komponente im Laufe des Lebens stark abschwächt. Der Lebenserwartungsvorsprung der Frauen mit 60 Jahren war stets sehr viel geringer als bei Geburt. Man wird dafür bis weit in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hinein nicht den Lebensstil verantwortlich machen dürfen, sondern die besonderen Gesundheitseinbußen und Krankheitsrisiken der Frauen, die vor allem in den Schwangerschaften (bei gleichzeitig meist hoher Arbeitsbelastung) und Geburten (und den damit verbundenen Infektionsrisiken) bestanden. Diese kompensierten bis in die jüngere Vergangenheit die gesundheitlichen Nachteile der männlichen Existenz. Erst der in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg allgemein verbesserte Schutz der schwangeren Frauen, die Möglichkeiten der systematischen Empfängnisverhütung und Familienplanung sowie vor allem die Verfügbarkeit von Antibiotika befreiten die Frauen von Jahrhunderte alten gesundheitlichen Bedrohungen.14 Das sichert ihnen inzwischen auch bei der Lebenserwartung im Alter wieder einen Vorsprung von mehreren Jahren vor den Männern.

Darüber hinaus wird die Hypothese der Mitwirkung einer genetischen Komponente bei der Erzeugung der besseren weiblichen Überlebenschancen auch durch den Blick auf die Säuglingssterblichkeit gestützt, die bei den Jungen stets größer war als bei den Mädchen. ► Tab 2, Tab 3

Allerdings sollte der Einfluss der Lebensstilkomponente auf die Lebenserwartung nicht ignoriert werden. Nach Tabelle „Zunahme der Lebenserwartung“ hatten die Männer in der Frühphase der Bundesrepublik, 1949 / 51, zwar bei Geburt ein etwas niedrigeres Ausgangsniveau der Lebenserwartung, doch war ihr Zugewinn an Lebensjahren bis 2010 prozentual etwa gleich groß wie der der Frauen (20 Prozent zu 21 Prozent). Schon nach Erreichen des 30. Lebensjahrs lag der Zugewinn der Männer bei der ferneren Lebenserwartung nur noch bei 18 Prozent gegenüber 21 Prozent, den die Frauen von ihrem absolut etwas höheren Niveau aus erreichten. Und mit 60 Jahren zeigt sich ganz klar der überhöhte Zugewinn an Lebenszeit bei den Frauen, die noch 43 Prozent gegenüber 1949 / 51 zulegten, die Männer jedoch nur 31 Prozent. Für dieses Zurückbleiben der Männer beim Gewinn von Lebensjahren während der letzten 60 Jahre kann sicher keine genetische Komponente ausschlaggebend gewesen sein, vielmehr dürften hier mit großer Wahrscheinlichkeit die erwähnten Elemente des Lebensstils neben ungünstigeren Arbeitsbedingungen die entscheidende Rolle gespielt haben. Sie waren wohl vor allem während der 1960er bis 1980er Jahre stark ausgeprägt, während die deutliche Zunahme der weiblichen Erwerbsquote in den letzten Jahrzehnten, dabei auch vermehrt Stress und Burn-Out, und gewisse Annäherungen im Lebensstil (Zunahme der Zahl der Raucherinnen, besonders unter Jugendlichen; verstärkter Alkoholkonsum von Frauen; vermehrte Verkehrsbeteiligung) den Vormarsch der Frauen gegenüber den Männern bei der Lebenserwartung allmählich verlangsamen.15

Sterblichkeit

Die skizzierten großen Linien des Zugewinns an Lebensjahren während der letzten 150 bis 200 Jahre ließen sich durch eine Darstellung des Sterblichkeitsgeschehens vertiefen. Hier muss ein Blick auf die sogenannte rohe Sterbeziffer genügen.16 Demnach sollte man von einer Vorperiode ausgehen, in der die Traditionen der vorindustriellen Gesellschaft das Sterblichkeitsgeschehen bestimmten. Die Sterblichkeit war generell hoch, zwischen 25 und 40 pro 1 000, und vor allem durch häufige Krisenmortalität geprägt (infolge von Kriegen, Hungersnöten, Seuchenzügen) mit Sterbeziffern von 50 bis 70 pro 1 000. Allerdings setzte schon in den 1770er Jahren in vielen Regionen Europas und Deutschlands die erste Phase des säkularen Sterblichkeitsrückgangs ein mit einem mäßig nach unten geneigten Trend, der jedoch nach wie vor durch starke Ausschläge der Krisenmortalität unterbrochen wurde.17

Die zweite Phase des Sterblichkeitsrückgangs begann etwa um 1820 und dauerte bis etwa 1870. In dieser Phase war der Trend der Sterbeziffer weiterhin leicht nach unten geneigt; eine gewisse „Stabilisierung“ der Mortalitätsverhältnisse fand statt mit einem durchschnittlichen Niveau von etwa 25 bis 26 pro 1 000. Die dritte Phase setzte in den 1870er / 1880er Jahren ein, beschleunigt ab den 1890er Jahren und dauerte bis zum Zweiten Weltkrieg. Sie führte zu einer Senkung der durchschnittlichen Sterblichkeit auf knapp über 10 pro 1 000. Besonders drastisch fiel der schon erwähnte, ab dem frühen 20. Jahrhundert stattfindende Rückgang der bis dahin auf hohem Niveau verbliebenen Säuglingssterblichkeit aus, von über 200 im ersten Lebensjahr Verstorbenen pro 1 000 Lebendgeborene auf etwa 60 pro 1 000. Während der nach dem Zweiten Weltkrieg beginnenden und bis heute anhaltenden vierten Phase des Rückgangs sank die durchschnittliche Sterblichkeit kaum noch. Die Sterbeziffer ist stabil, es treten nur geringe Schwankungen auf; die Säuglingssterblichkeit sinkt auf ein Niveau von ca. 3 bis 4 pro 1 000. ► Tab 2, Tab 3

Todesursachen

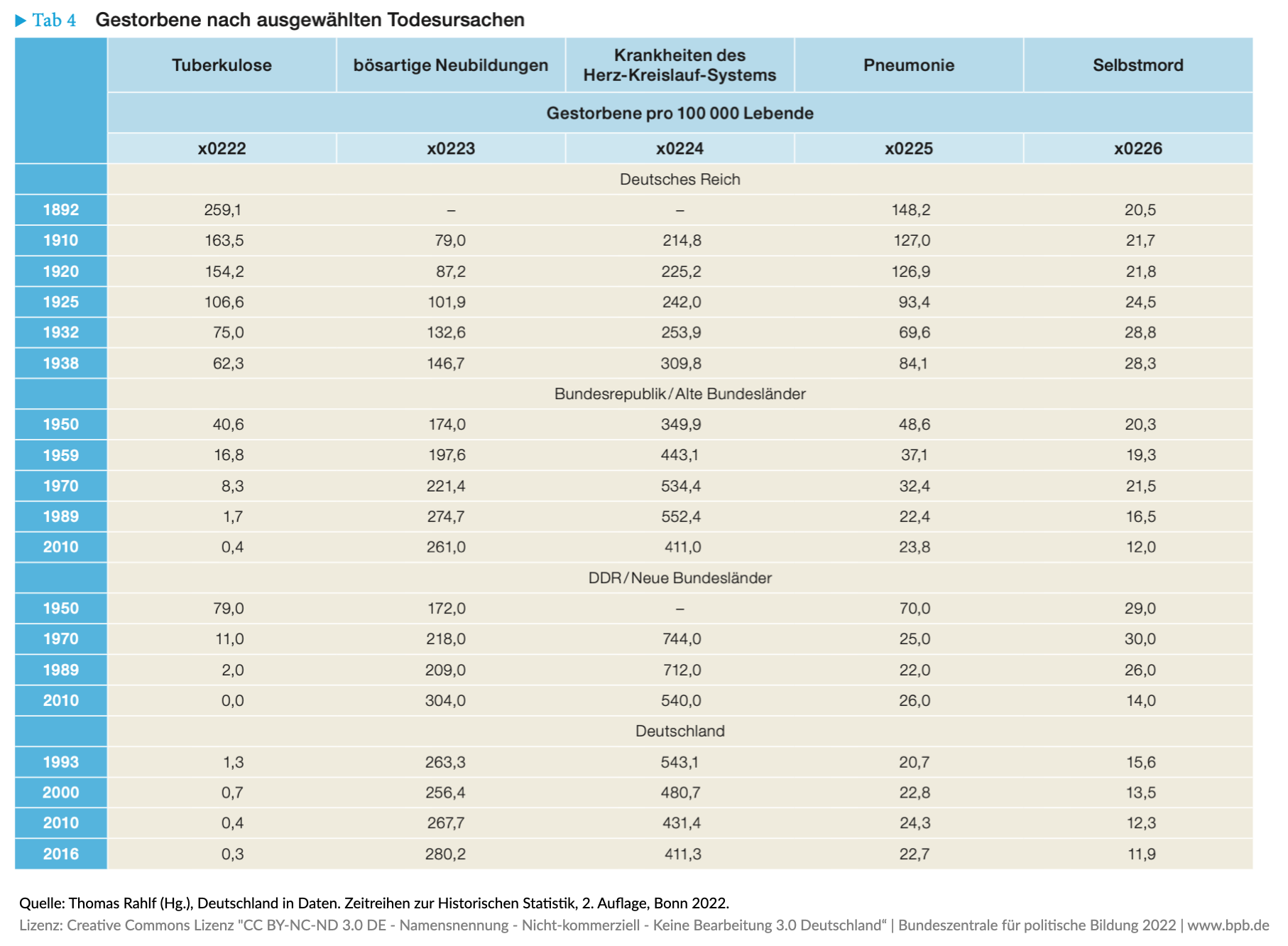

Um das Bild zu vervollständigen, sei kurz auf einige Tendenzen der Veränderung des Todesursachen-Panoramas während des 20. Jahrhunderts hingewiesen.18 Die Sterblichkeit an den meisten Todesursachen war seit Beginn des Jahrhunderts bei beiden Geschlechtern stark rückläufig. Das gilt für die akuten Infektionskrankheiten und – in Bezug auf die Frauen – für die Krankheiten der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts. Gegenüber dem späten 19. Jahrhundert weiter zurückgegangen ist auch die Sterblichkeit an Krankheiten der Neugeborenen inklusive angeborener Missbildungen, an Krankheiten der Verdauungsorgane und an sonstigen Erkrankungen der Atmungsorgane. Besonders hervorzuheben ist der extreme Rückgang der Tuberkulose. Sie war während des 19. Jahrhunderts, abgesehen von Jahren mit Cholera- oder Pocken-Epidemien, der gefährlichste Killer im Erwachsenenalter, der bis in die 1880er Jahre 30 bis 40 Prozent aller Todesfälle verursachte.19 Zwar war die Tuberkulosesterblichkeit wahrscheinlich seit den 1820er Jahren schon rückläufig, doch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts gingen meist bis zu 20 Prozent der Todesfälle von Erwachsenen auf ihr Konto. Nach dem Ersten Weltkrieg nahm das Gewicht der Tuberkulose als Killer dann stark ab und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik nahezu bedeutungslos. ► Abb 2, Tab 4, Tab 5

Beachtlich erscheint auch, dass der Anteil der Todesursachen Herz-/Kreislaufkrankheiten (rund 40 Prozent) und Krebs (25 Prozent) bei beiden Geschlechtern seit den 1920er Jahren stetig steigt. Nimmt man den Todesursachenanteil der Krankheiten des Zentralnervensystems hinzu, so entfallen im Durchschnitt aller Altersklassen etwa zwei Drittel der Todesfälle auf diese drei Krankheitsgruppen.

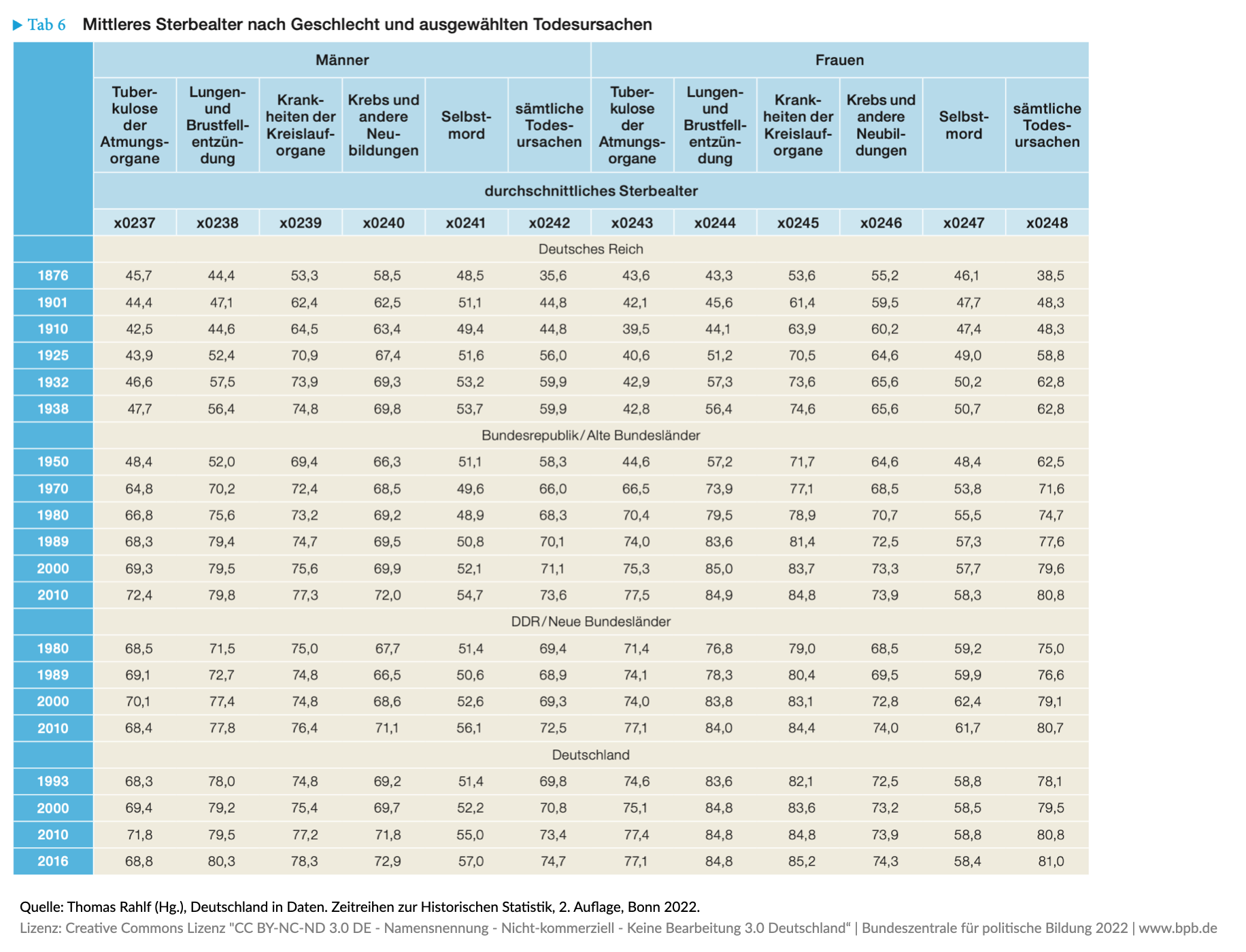

Einen weiteren bedeutsamen Aspekt der langfristigen Entwicklung der Gesundheitsverhältnisse bildet schließlich das durchschnittliche Sterbealter ab. Man erkennt, dass der Tod bei allen wichtigen Krankheiten erst in immer höherem Lebensalter eintritt; es findet, besonders auffällig während der letzten drei Jahrzehnte, eine Konzentration des Sterbens in hohem Alter statt. Die Krankheiten, die noch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert auf nahezu allen Altersstufen zum Tode führen konnten, vor allem die akuten und chronischen Infektionskrankheiten wie Atemwegserkrankungen oder Tuberkulose, sind nicht nur stark zurückgedrängt worden, vielmehr stirbt man daran seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erst in höherem Alter. Das gilt auch für die großen Killer des 20. Jahrhunderts, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Ausnahmen stellen Unfälle dar, denen nach wie vor viele, meist männliche, jüngere Erwachsene zum Opfer fallen,20 und der Selbstmord. ► Tab 6

Ursachen der verlängerten Lebenserwartung

Nach dem Gesagten drängt sich die Frage auf, was die Ursachen für die so deutlich verbesserten Gesundheitsverhältnisse und die so stark verlängerte Lebenszeit sind. Selbstverständlich ist, dass hier keine Klärung der Kausalität im echten Sinne erfolgen kann. Das dürfte angesichts des multifaktoriellen Einflussgefüges auf die Gesundheitsverhältnisse sowieso kaum möglich sein. Allerdings kann man einige Faktorenkomplexe benennen, die ursächlich zur Verlängerung des Lebens beigetragen haben dürften: qualitativ und quantitativ verbesserte Ernährung und Wohnverhältnisse; stark verringerte Arbeitsbelastung; weitgehende Eliminierung der Seuchen und deutliche Senkung der Gefährlichkeit von Infektionskrankheiten; schließlich enormer Ausbau und gestiegene Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hygiene sowie ubiquitäre und immer effizientere private Hygiene.21

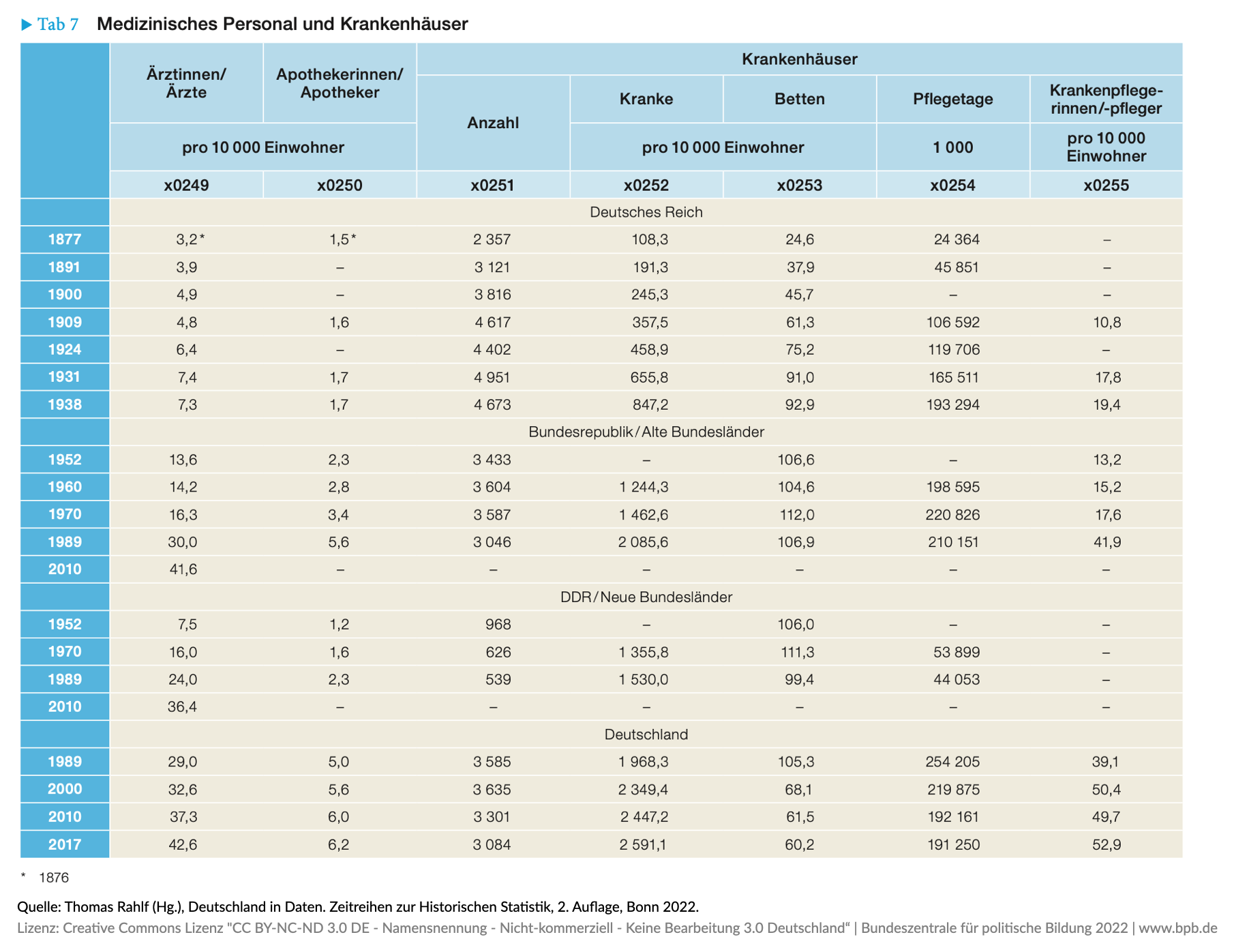

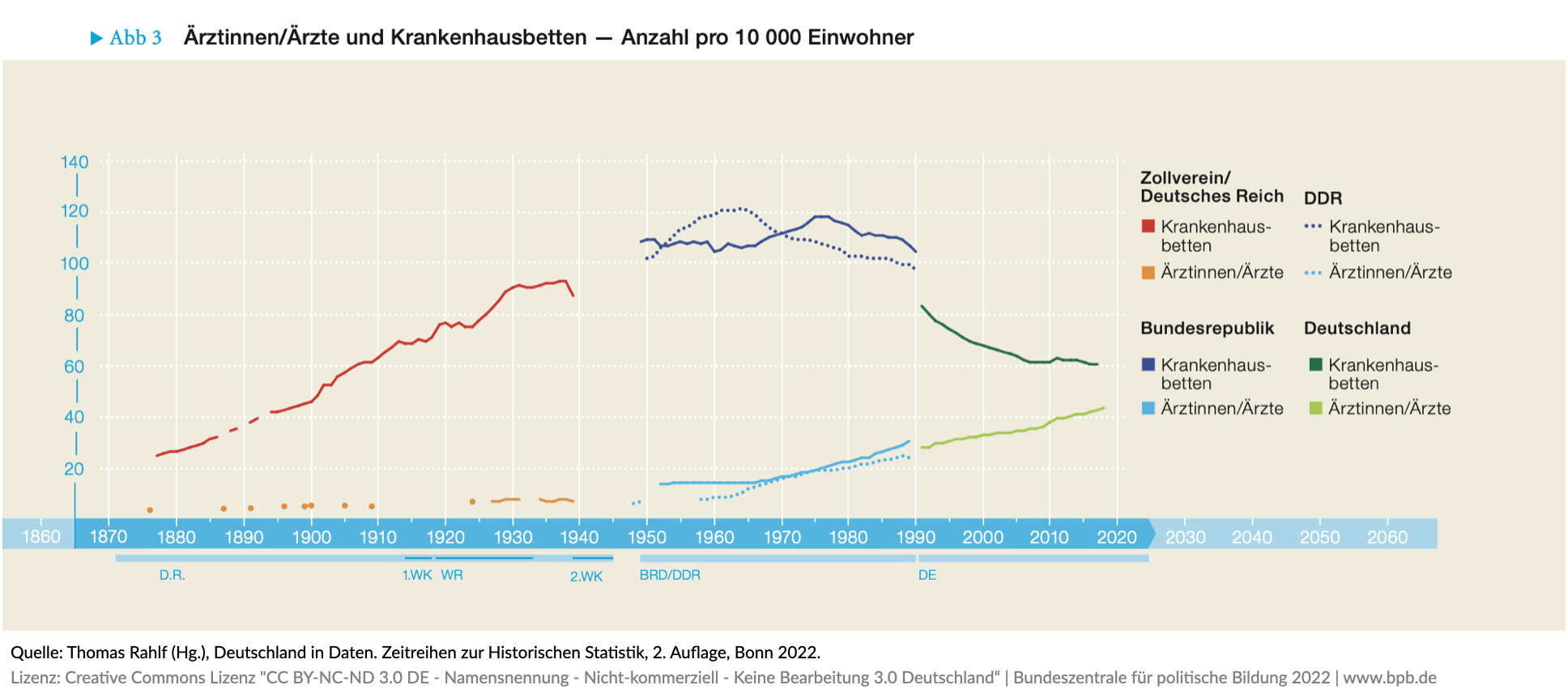

Es erstaunt vielleicht, dass die Institutionen des Gesundheitswesens und sein Personal nicht ausdrücklich erwähnt werden. Diese haben doch während der vergangenen 200 Jahre eine enorme zahlenmäßige Steigerung erfahren. Alle in Tabelle 7 aufgeführten Elemente des Gesundheitswesens haben sich schon bis zum Ersten Weltkrieg schneller vermehrt als die Bevölkerung. Dieses Wachstum beschleunigte sich noch etwas bis zum Zweiten Weltkrieg und geradezu extrem in der Bundesrepublik. Die Zahlen bringen die starke quantitative Ausweitung des Gesundheitswesens zum Ausdruck. Was sie nicht sichtbar machen, ist die erhebliche Differenzierung und Spezialisierung, die sowohl innerhalb der Ärzteschaft wie im Krankenhauswesen während der vergangenen anderthalb Jahrhunderte stattfand und mit großen Leistungssteigerungen verbunden war. Die gestiegene Effizienz deutet sich zumindest in der verringerten Verweildauer im Krankenhaus bei gleichzeitig vermehrter Inanspruchnahme desselben an. Hat das zur Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse und zur Verlängerung der Lebenserwartung beigetragen? ► Tab 7

Um mit den Ärzten als der wichtigsten Berufsgruppe im Gesundheitswesen zu beginnen: Sie waren bis in die 1870er Jahre letztlich Lebensberater, die mehr oder weniger zweifelhafte Empfehlungen aussprechen, aber nicht kausal heilen konnten. Es fehlten schlicht grundlegende Kenntnisse der Krankheitsursachen und die therapeutischen Mittel, besonders gegen die großen Killer. Die Masse der Bevölkerung erreichten sie aufgrund ihrer sozial extrem begrenzten Klientel sowieso nicht. Dagegen wirkten sich die unbestreitbaren Fortschritte der Naturwissenschaften und der Medizin seit den 1840er Jahren bis ins frühe 20. Jahrhundert vor allem in der Beratung der öffentlichen Hygienepolitik aus. Ärztliche Initiativen und Forderungen induzierten häufig die kommunalen und staatlichen Anstrengungen im Bereich der Infrastruktur (primär Städteassanierung: Kanalisierung, Trinkwasserversorgung, Straßenreinigung, Anlage von Schlachthöfen usw.). Zugleich waren Mediziner maßgeblich beteiligt am Aufbau und an der Überwachung der Wohnungs-, Gewerbe-, Säuglings- und Mütterfürsorge. Nicht zu unterschätzen ist darüber hinaus die Mitwirkung der Ärzte bei der Propagierung und Verbreitung der Pockenschutzimpfung seit dem späten 18. Jahrhundert. Allerdings hatte sie erst nach der Einführung der pflichtmäßigen Zweifachimpfung durch das Reichsimpfgesetz von 1874 ein weitgehendes Verschwinden der Pocken als Todesursache zur Folge, während in den Jahrzehnten zuvor immer wieder Pockenepidemien auftraten und die quantitativen Auswirkungen der Impfungen nicht eindeutig nachvollziehbar sind.22

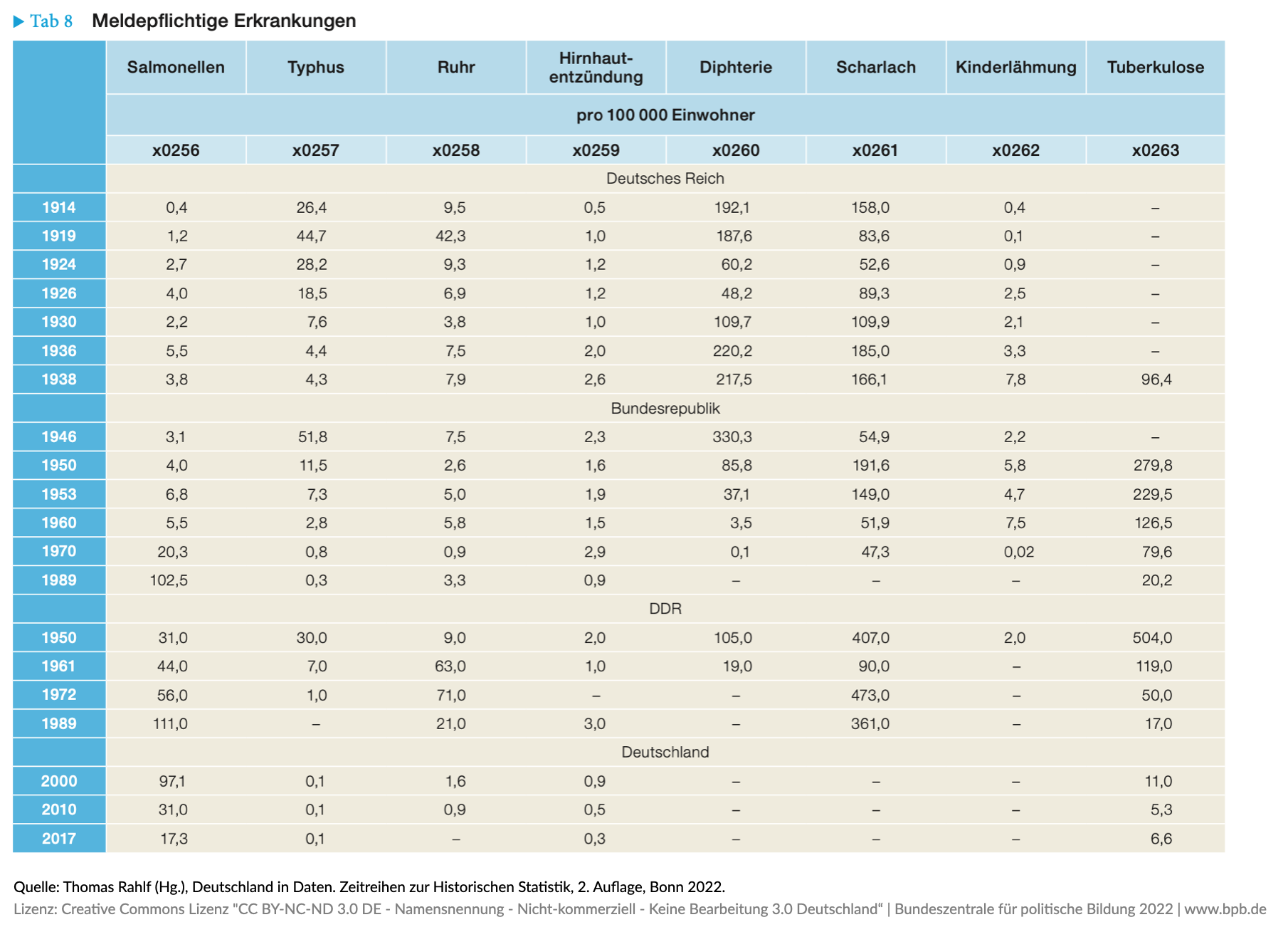

Die sich seit den 1870er Jahren entwickelnde Bakteriologie mit Leitfiguren wie Louis Pasteur und Robert Koch schuf die Grundlagen für eine wissenschaftlich untermauerte Bekämpfung der Seuchen und Infektionskrankheiten, deren Wirksamkeit allerdings noch jahrzehntelang auf Prävention (Hygiene; Seuchengesetzgebung) und Eindämmung nach Ausbruch einer Seuche beschränkt blieb. Infektionskrankheiten kausal heilen können Ärzte erst seit der Entdeckung von Antibiotika (1938/39: Penizillin) und deren fabrikmäßiger Produktion (seit 1942, zunächst nur in den USA), im Grunde erst seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als eine rasche allgemeine Verfügbarkeit von Antibiotika eintrat. Das spiegelt sich nicht zuletzt auch in den Zahlenreihen der „Meldepflichtigen Krankheiten“, die überwiegend mit der Durchsetzung von Antibiotika nach dem Zweiten Weltkrieg drastisch zurückgingen. Eine Ausnahme stellt der Scharlach dar, gegen den es keine Schutzimpfung gibt. Da er hoch ansteckend ist, tritt er immer wieder da auf, wo Menschen auf engem Raum versammelt sind, besonders bei Kindern. ► Tab 8

Bei der Tuberkulose, die in jüngerer Zeit selten zum Tode führt, aber ebenfalls sozusagen nicht gebannt ist, spielt wohl die Zuwanderung von Menschen aus Regionen mit niedrigem Lebensstandard eine Rolle. Hinzuweisen ist auf die überraschende Entwicklung bei akuten Infektionskrankheiten während der „Friedensjahre“ des Dritten Reichs, als Fälle von Diphterie und Scharlach sowie besonders (in Tabelle 8 nicht vertreten) Pneumonie und Erkältungskrankheiten zunahmen.23

Zu erwähnen ist natürlich an dieser Stelle der Fortschritt in einem Teilbereich der Medizin, der Chirurgie. Die seit den 1850er Jahren bekannte Anästhesie sowie die seit 1867 von Joseph Lister propagierte und sich in den 1870er Jahren rasch verbreitende Antisepsis leiteten „die große Glanzzeit der Chirurgie ein, in welcher die Chirurgie gewissermaßen die rationale und mögliche Therapie verkörperte.“24 Während der 1890er Jahre setzte sich dann die Asepsis in Krankenhäusern durch und steigerte nicht nur die Effizienz der Chirurgie weiter, sondern machte sie zum Aushängeschild des modernen Krankenhauses. Allerdings kann man diesen und anderen medizinischen Innovationen im Krankenhauswesen kaum breite Effekte auf die „Volksgesundheit“ und die durchschnittliche Lebenserwartung zuschreiben, blieb doch der davon profitierende Bevölkerungsanteil noch jahrzehntelang sehr klein.

Die großen Seuchen wurden jedoch in Mittel- und Westeuropa schon im frühen 19. Jahrhundert seltener und fielen weniger desaströs aus, sodass offene Bevölkerungskrisen kaum noch auftraten und schließlich ausblieben. Dafür müssen Ursachen verantwortlich gemacht werden, die nicht auf Städteassanierung (erst seit den 1870er Jahren allmählich, über Jahrzehnte gestreckt, wirksam) und schon gar nicht auf medizinisch-therapeutische Maßnahmen (mit Breitenwirkung erst nach dem Zweiten Weltkrieg) zurückzuführen sind. Vielmehr verweist die neuere Forschung immer wieder auf die deutlichen Ernährungsverbesserungen seit dem späten 18. Jahrhundert, die über eine Verringerung und schließlich Vermeidung von Hungersnöten (erste Hälfte des 19. Jahrhunderts) sowie eine allmähliche Verbesserung der Nahrungszusammensetzung (Erhöhung der Kalorien- und vor allem Proteinzufuhr in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts) den allgemeinen Gesundheitszustand hoben, indem sie die körpereigenen Abwehrkräfte stärkten. Damit nahm die Anfälligkeit gegenüber Infektionskrankheiten ab, während seit den 1870er Jahren gleichzeitig (wenn auch nur langsam) die Exponiertheit gegenüber diesen Krankheiten durch die Verbesserung der öffentlichen und schließlich auch der privaten Hygiene verringert wurde.25

Zweifellos trug das Zusammenwirken aller oben zitierten Faktorenkomplexe auch im 20. Jahrhundert und besonders nach dem Zweiten Weltkrieg weiter zur Verbesserung der „Volksgesundheit“ und zur Verlängerung des Lebens bei. Jedoch hat sich inzwischen die medizinische Versorgung einschließlich der Fortschritte in der Pharmazie mehr und mehr zu dem entscheidenden Treiber weiterer Lebenszeitverlängerungen entwickelt, nachdem ein historisch einmalig hohes Niveau der Nahrungsmittelversorgung, des Wohnraumangebots, der öffentlichen und privaten Hygiene, der Senkung von körperlichen Belastungen der Arbeitskräfte (nicht zuletzt auch aufgrund von dramatischen Arbeitszeitreduzierungen), der durchschnittlichen Einkommen und des Sozialsystems erreicht worden ist. Das spiegelt sich vor allem in der extrem niedrigen Säuglings- und Kindersterblichkeit wider sowie in dem ständigen weiteren Anstieg des durchschnittlichen Sterbealters, sowohl allgemein wie auch im Besonderen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Insofern sind die Institutionen des Gesundheitswesens während der letzten Jahrzehnte gegenüber früheren Zeiten immer wichtiger für das von den meisten Menschen erstrebte Ziel eines längeren und möglichst beschwerdefreien Lebens geworden.

Zum Weiterlesen empfohlen

- Claudia Huerkamp: Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert. Vom gelehrten Stand zum professionellen Experten: Das Beispiel Preußens, Göttingen 1985.

- Klaus Hurrelmann u. a. (Hrsg.): Handbuch Gesundheitswissenschaften, 4. Aufl., Weinheim 2006.

- Alfons Labisch / Reinhard Spree: Krankenhaus-Report 19. Jahrhundert. Krankenhausträger, Krankenhausfinanzierung, Krankenhauspatienten, Frankfurt a. M. / New York 2001.

- Alfons Labisch / Reinhard Spree: Neuere Entwicklungen und aktuelle Trends in der Sozialgeschichte der Medizin in Deutschland – Rückschau und Ausblick, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 84 (1997), S. 171 – 210, 305 – 321.

- Alfons Labisch / Reinhard Spree (Hrsg.): „Einem jeden Kranken in einem Hospitale sein eigenes Bett.“ Zur Sozialgeschichte des Allgemeinen Krankenhauses in Deutschland im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. / New York 1996.

- Alfons Labisch / Florian Tennstedt: Der Weg zum „Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens“ vom 3. Juli 1934. Entwicklungslinien und -momente des staatlichen und kommunalen Gesundheitswesens in Deutschland, Düsseldorf 1985 (Schriftenreihe der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, Bd. 13, H. 1 u. 2).

- Reinhard Spree: On Infant Mortality Change in Germany since the Early 19th Century, Universität München 1995 (Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge. Discussion Papers, Nr. 95-03, hrsg. v. d. Volkswirtschaftlichen Fakultät).

- Reinhard Spree: Veränderungen des Todesursachen-Panoramas und sozio-ökonomischer Wandel. Eine Fallstudie zum Epidemiologischen Übergang, in: Gérard Gäfgen (Hrsg.): Ökonomie des Gesundheitswesens, Berlin 1986 (Schriften des Vereins für Socialpolitik, N. F., Bd. 159).

- Reinhard Spree: Soziale Ungleichheit vor Krankheit und Tod. Zur Sozialgeschichte des Gesundheitsbereichs im Deutschen Kaiserreich, Göttingen 1981.

- Klaus-Dieter Thomann: Die Entwicklung der Chirurgie im 19. Jahrhundert und ihre Auswirkungen auf Organisation und Funktion des Krankenhauses, in: Alfons Labisch / Reinhard Spree (Hrsg.): „Einem jeden Kranken in einem Hospitale sein eigenes Bett.“ Zur Sozialgeschichte des Allgemeinen Krankenhauses in Deutschland im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. / New York 1996, S. 145 –166.

Datengrundlage

Die Zusammenstellung historischer Übersichtsdaten ist je nach Gegenstand weit ins 19. Jahrhundert zurück auszudehnen, wobei erhebliche sachliche Interpretationsprobleme zu lösen sind.26 Echte Zeitreihen auf Jahresbasis für eine größere Zahl von Variablen zu bilden, fällt sehr schwer, da viele der zentralen Variablen (etwa Zahl der Ärzte, Apotheker, Hebammen oder auch der Betten in Krankenanstalten) nur in größeren Zeitschritten erhoben und veröffentlicht worden sind.

Die konkrete Ausgestaltung der Statistik des Gesundheitswesens seit dem frühen 19. Jahrhundert in den verschiedenen deutschen Staaten hing davon ab, ob und wann sich ein öffentliches Gesundheitswesen ausbildete und wie dies dann in den jeweiligen staatlichen Verwaltungsapparat einbezogen wurde. Während des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts war dieser Prozess in allen größeren deutschen Staaten abgeschlossen.

Damit waren die Voraussetzungen für die Entstehung einer systematischen Medizinalstatistik gegeben, als deren eigentliche Erhebungspersonen bis ins späte 19. Jahrhundert und teilweise bis in die Bundesrepublik die Amtsärzte fungierten. Erhoben wurden von diesen vor allem die Zahlen der Heil- und Pflegepersonen, der Apotheken, der Krankenanstalten sowie der Gestorbenen nach Todesursachen.

Erst seit dem späten 19. Jahrhundert fanden mehr und mehr auf Reichsebene diskutierte und empfohlene Vorgehensweisen für die Erhebung und Aufbereitung der Statistik des Gesundheitswesens auch in den einzelnen Bundesstaaten Anwendung. Sie führten zu einer Verstetigung der Erhebung, Aufbereitung und Veröffentlichung von gesundheitsstatistischen Daten nach Kriterien, die sich allmählich stärker anglichen, ohne vereinheitlicht zu werden.

Die Quellenlage für eine Statistik des Gesundheitswesens ist spätestens mit Beginn des „statistischen Zeitalters“, also der Gründung von Statistischen Ämtern in den Bundesstaaten, gut.27 Seitdem werden große Mengen einschlägiger Zahlen veröffentlicht – allerdings in unregelmäßigen Abständen, in unterschiedlichster Form der Aufbereitung und an häufig wechselnden Orten. Die Vereinheitlichung der Gegenstandsdefinitionen und -bezeichnungen nahm während des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ständig zu, ohne eine echte Standardisierung erfahren zu haben – mit Ausnahme der Krankheiten bzw. Todesursachen. Im Kaiserreich begannen das Kaiserliche Statistische Amt sowie das Kaiserliche Gesundheitsamt eine umfangreiche Publikationstätigkeit, die von den Nachfolgeinstitutionen in Weimarer und Bundesrepublikanischer Zeit fortgeführt wurde. Diesen sind verlässlich Angaben zu allen wichtigen Teilbereichen des Gesundheitswesens zu entnehmen.

Buchveröffentlichungen zur Statistik des Gesundheitswesens haben in der Gegenwart in der Regel eine sehr kurze Zeitperspektive.28 Eine der wenigen Ausnahmen stellt die Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum der amtlichen Statistik dar, „Bevölkerung und Wirtschaft 1872 – 1972“, die lange Zeitreihen für Gruppen des Heil- und Pflegepersonals, für die Krankenanstalten und für die Sterblichkeit an ausgewählten Todesursachen bietet.29 Alle anderen Übersichtswerke, zum Beispiel die vom Bundesministerium für Gesundheitswesen während der 1960er und 1970er Jahre herausgegebenen und vom Statistischen Bundesamt bearbeiteten Bände „Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland“30, enthalten nur punktuelle und lückenhafte Rückblicke für ausgewählte Indikatoren. Umfassender sind die im Zusammenhang mit der Gesundheitsberichterstattung des Bundes online veröffentlichten Datenreihen, die allerdings erst 1980 einsetzen.31

Im Kaiserreich und in der Zwischenkriegszeit wurden, beginnend 1865 mit dem Handbuch von Oesterlen32 und 1931 endend mit dem Standardwerk von Prinzing33, einige wichtige Übersichtsdarstellungen zur Statistik des Gesundheitswesens publiziert.34 Sie beschränken sich jedoch sämtlich auf die Medizinalstatistik im engeren Sinne, das heißt auf Daten zur Morbidität und Mortalität. Die personelle und institutionelle Seite des Gesundheitswesens interessiert in diesen Werken nicht. Allerdings ist auf einige Publikationen Statistischer Ämter aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert zu verweisen, die für den jeweiligen Bundesstaat lange Zeitreihen zu vielen Variablen aus dem Gebiet des Gesundheitswesens enthalten.35 Und das Statistische Reichsamt hat ebenfalls gelegentlich in Standardveröffentlichungen, etwa im Statistischen Jahrbuch, Rückblicke für einschlägige Variablen in Form langer Zeitreihen aufgenommen.36

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz „CC BY-NC-ND 3.0 DE – Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland“ veröffentlicht. Quelle: Thomas Rahlf (Hg.), Deutschland in Daten. Zeitreihen zur Historischen Statistik, 2. Auflage, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2022.

Anmerkungen

- Alfons Labisch/Norbert Paul: Gesundheitswesen, in: Wilhelm Korff u. a. (Hrsg.): Lexikon der Bioethik, Bd. 2, Gütersloh 1998, S. 123. Eine Begrenzung auf das Öffentliche Gesundheitswesen findet im Folgenden nicht statt.

- Jens Alber: Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung, Struktur und Funktionsweise, Frankfurt a. M./New York 1992, S. 14; vgl. auch Karl W. Lauterbach u. a. (Hrsg.): Gesundheitsökonomie. Lehrbuch für Mediziner und andere Gesundheitsberufe, Bern 2006, bes. S. 71– 98.

- Vgl. als Beispiel für viele das Gesundheitskonzept der WHO, www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_ Charter_G.pdf (6.1. 2014).

- Vgl. den instruktiven, knappen Überblick bei Labisch/ Paul (Anm. 1), S. 123 –127.

- Nicht in das Kapitel einbezogen ist allerdings die Finanzierungsseite, besonders die Gesetzliche Krankenversicherung, die meist im Zentrum derartiger Betrachtungen steht. Die Sozialversicherung ist Gegenstand von Kapitel 6, Sozialpolitik.

- Berechnet nach Walther G. Hoffmann: Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin u. a. 1965, S. 672 u. 828.

- Berechnet nach Lauterbach u. a. (Anm. 2), S. 16; Statistisches Bundesamt u. a. (Hrsg.): Datenreport 2013. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2013, S. 244; Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Lange Reihen ab 1925.

- Vgl. Arthur E. Imhof: Die gewonnenen Jahre. Von der Zunahme unserer Lebensspanne seit dreihundert Jahren oder der Notwendigkeit einer neuen Einstellung zu Leben und Sterben. Ein historischer Essay, München 1981.

- Vgl. zu den Berechnungsmethoden und zu neuen Ergebnissen inkl. Korrekturen die informative Website von Marc Luy, Österreichische Akademie der Wissenschaften, www.lebenserwartung.info/index.htm.

- Quellen zur Abbildung 1 „Säuglingssterblichkeit“ sind: Für Deutschland von 1834 –1914 Rolf Gehrmann: Säuglingssterblichkeit in Deutschland im 19. Jahrhundert, in: Comparative Population Studies – Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 36 (2011) 4, S. 81; von 1915 –1939 Franz Rothenbacher: The Societies of Europe. The European Population 1850 –1945, Houndsmill 2002, S. 288 – 291; von 1946 – 2010 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Fachserie 1, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 1.1, Natürliche Bevölkerungsbewegung, Wiesbaden 2012, S. 29 – 31. Für Bayern ist die Quelle Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Bayern im Lichte seiner hundertjährigen Statistik, München 1933, S. 56f. (Beiträge zur Statistik Bayerns, H. 122). Für Preußen stammen die Daten für 1834 –1911 aus Preußische Statistik: Bd. 233, Berlin 1912, S. 405 – 421, dabei wurden für 1867–1874 Lebendgeborene berechnet aus Preußische Statistik: Bd. 48a, Berlin 1878, S. 90 u. 33 T. XX. Gestorbene Säuglinge interpoliert mit Hilfe der Wachstumsraten aus ebd., S. 90. Die Jahre 1911–1913 nach Preußische Statistik: Bde. 233, 238 u. 245, jew. S. 4 u. 110. Für 1914 bis 1938 stammen die Daten aus Statistik des Deutschen Reiches: 1914 –1919: Bd. 276: Bewegung der Bevölkerung, Berlin 1922; 1920 –1923: Bd. 316: Bewegung der Bevölkerung, Berlin 1926; 1924 –1927: Bd. 360: Bewegung der Bevölkerung, Berlin 1930; 1928 –1930: Bd. 423: Bewegung der Bevölkerung, Berlin 1938; 1932 –1934: Bd. 495: Bewegung der Bevölkerung, Berlin 1938; 1935 –1937: Bd. 517: Bewegung der Bevölkerung, Berlin 1938; 1938: Bd. 587: Bewegung der Bevölkerung, Berlin 1942.

- Vgl. auch www.lebenserwartung.info/index-Dateien/geschdiff.htm (11.4. 2014).

- Vgl. besonders Marc Luy: Warum Frauen länger leben. Erkenntnisse aus einem Vergleich von Kloster- und Allgemeinbevölkerung, Wiesbaden 2002 (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Materialien zur Bevölkerungswissenschaft, H. 106), S. 117–122; Theodor Klotz u. a.: Männergesundheit und Lebenserwartung: Der frühe Tod des starken Geschlechts, in: Deutsches Ärzteblatt, 95 (1998) 9.

- Vgl. Arthur E. Imhof (Hrsg.): Lebenserwartungen in Deutschland, Norwegen und Schweden im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1994, S. 427f.

- Vgl. Edward Shorter: A History of Women’s Bodies, New York 1982.

- Vgl. Monika Sieverding: Risikoverhalten und präventives Verhalten im Geschlechtervergleich: Ein Überblick, in: Zeitschrift für Medizinische Psychologie, 1 (2000), S. 7–16; Petra Kolip/ Klaus Hurrelmann: Geschlecht – Gesundheit – Krankheit: Eine Einführung, in: Dies. (Hrsg.): Geschlecht, Gesundheit und Krankheit. Männer und Frauen im Vergleich, Bern 2002, bes. S. 18f.

- Vgl. Josef Ehmer: Bevölkerungsgeschichte und Historische Demographie 1800 – 2000, München 2004 (Enzyklopädie Deutscher Geschichte, Bd. 71), S. 35f.

- Vgl. Reinhard Spree: „Volksgesundheit“ und Lebensbedingungen in Deutschland während des frühen 19. Jahrhunderts, in: Werner Friedrich Kümmel (Hrsg.): Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung, 7 (1988), Stuttgart 1990, S. 75 –113; Rolf Gehrmann: Bevölkerungsgeschichte Norddeutschlands zwischen Aufklärung und Vormärz, Berlin 2000.

- Vgl. Reinhard Spree: Zu den Veränderungen der Volksgesundheit zwischen 1870 und 1913 und ihren Determinanten in Deutschland (vor allem in Preußen), in: Werner Conze/ Ulrich Engelhardt (Hrsg.): Arbeiterexistenz im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1981, S. 235 – 292; ders.: Veränderungen des Todesursachen-Panoramas und sozio-ökonomischer Wandel – Eine Fallstudie zum „Epidemiologischen Übergang“, in: Gérard Gäfgen (Hrsg.): Ökonomie des Gesundheitswesens, Berlin 1986, S. 73 –100; ders.: Der Rückzug des Todes. Der Epidemiologische Übergang in Deutschland während des 19. und 20. Jahrhunderts, Konstanz 1992 (Konstanzer Universitätsreden, 186); B. Junge: Prävention: Länger leben und „gesünder sterben“. Zur Epidemiologie der Volkskrankheiten – Die Entwicklung in den letzten 100 Jahren, in: Rheinisches Ärzteblatt, 19 /1987, 10.10.1987, S. 851– 872.

- Vgl. Spree: Veränderungen der Volksgesundheit (Anm. 18), S. 290f.

- Vgl. Reiner Hans Dinkel: Die Sterblichkeitsunterschiede zwischen dem östlichen und westlichen Teil Deutschlands seit der Wende. Die Lehren aus einigen überraschenden Entwicklungen, in: Leibniz-Sozietät: Sitzungsberichte, 62 (2003) 6, S. 85ff.; Statistisches Bundesamt u. a. (Hrsg.): Datenreport 2011, S. 313f.

- Vgl. dazu besonders Imhof (Anm. 13), S. 64, instruktive Grafiken auf S. 65 und 67.

- Vgl. Claudia Huerkamp: The History of Smallpox Vaccination in Germany. A First Step in the Medicalization of the General Public, in: Journal of Contemporary History, 20 (1985), S. 623f.; vgl. auch Ehmer (Anm. 16), S. 39 u. 88f. sowie die Wirkungsabschätzungen bei A. J. Mercer: Smallpox and Epidemiological-Demographic Change in Europe: The Role of Vaccination, in: Population Studies, 39 (1985) 2, S. 303 u. 306ff.

- Vgl. dazu ausführlich Jörg Baten/ Andrea Wagner: Mangelernährung, Krankheit und Sterblichkeit im NS-Wirtschaftsaufschwung (1933 –1937), in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook, 2003 /1, S. 99 –123.

- Esther Fischer-Homberger: Geschichte der Medizin, 2. Aufl., Berlin u. a. 1977, S. 144.

- Vgl. zum Forschungsstand Ehmer (Anm. 16), S. 39, 86f., 91; Michael Walter Flinn: The European Demographic System 1500 –1820, Brighton 1981, S. 97–101; Robert Fogel: The Escape from Hunger and Premature Death, 1700 – 2100. Europe, America, and the Third World, Cambridge u. a. 2004, S. 20 – 42, bes. S. 33f.

- Überarbeitete Version meines Aufsatzes „Historische Statistik des Gesundheitswesens“, in: Nils Diederich u. a.: Historische Statistik in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1990 (Statistisches Bundesamt [Hrsg.]: Forum der Bundesstatistik, Bd. 15), S. 107–126.

- Die Gründungsdaten einiger Statistischer Ämter (Doppeldatierung bedeutet: Nach einer ersten Gründung oder auch nur Absichtserklärung erfolgte eine Auflösung oder auch keinerlei Verwaltungshandeln; das zweite Datum bezeichnet dann den Beginn einer langfristigen Kontinuität): Baden 1852/1856; Bayern 1815/1833; Hessen 1845; Preußen 1805/1816; Sachsen 1831/1850; Württemberg 1817/1820.

- Vgl.z. B. Statistisches Bundesamt u. a. (Hrsg.): Datenreport 2013 (Anm. 7), S. 227– 248; dort ein informativer Überblick über die aktuelle Gesundheitssituation der deutschen Bevölkerung mit vielen einschlägigen Indikatoren. Doch reichen die wenigen Rückblicke höchstens bis zur Wiedervereinigung (1991 oder 1992) zurück.

- Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Bevölkerung und Wirtschaft 1872 –1972, hrsg. anlässlich des 100-jährigen Bestehens der zentralen amtlichen Statistik, Stuttgart/ Mainz 1972, S. 117–125. Ergänzende Sterblichkeitsdaten auch im Teil über die Bevölkerungsbewegung, S. 109 –113. Fortschreibungen finden sich in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Fachserie 12, Gesundheitswesen, Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen, Stuttgart/ Mainz 1974ff.

- Bd. 1 erschien 1963, der letzte, Bd. 5, 1974; jew. Stuttgart/Mainz.

- Die Online-Datenbank der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) führt Gesundheitsdaten und Gesundheitsinformationen aus über 100 verschiedenen Quellen an zentraler Stelle zusammen, darunter viele Erhebungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, aber auch Erhebungen zahlreicher weiterer Institutionen aus dem Gesundheitsbereich.

- Vgl. Friedrich Oesterlen: Handbuch der medicinischen Statistik, 1. Aufl., Tübingen 1865, 2. Aufl., Tübingen 1874.

- Vgl. Friedrich Prinzing: Handbuch der medizinischen Statistik, 2. Aufl., Jena 1931.

- Vgl. auch als teilweise einschlägig Karl Kißkalt: Einführung in die Medizinalstatistik, Leipzig 1919; Georg von Mayr: Statistik und Gesellschaftslehre, Bd. 2: Bevölkerungsstatistik, 2. Aufl., Tübingen 1926; Harald Westergaard: Die Lehre von der Mortalität und Mobilität, 2. Aufl., Jena 1901.

- Vgl. z. B. für Preußen: Ernst Engel: Die Sterblichkeit und die Lebenserwartung im preußischen Staate und besonders in Berlin, in: Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus, 1, Berlin 1861 u. 2, Berlin 1862; Max Broesike: Rückblick auf die Entwicklung der preußischen Bevölkerung von 1875 bis 1900, Berlin 1904 (Preußische Statistik, Bd. 188); Artur Freiherr von Fircks: Rückblick auf die Bewegung der Bevölkerung im Preußischen Staate (…) Vom Jahre 1816 bis zum Jahre 1874, Berlin 1879 (Preußische Statistik, Bd. 48 A); für Bayern: Statistisches Landesamt Bayern (Hrsg.): Bayerns Entwicklung nach den Ergebnissen der amtlichen Statistik seit 1840, München 1915; Philipp Schwartz: Bayern im Lichte seiner hundertjährigen Statistik, München 1933 (Beiträge zur Statistik Bayerns, Bd. 122); für Württemberg: Hermann Losch: Die Bewegung der Bevölkerung Württembergs im 19. Jahrhundert und im Jahre 1899, in: Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde (1900), S. 55 –165.

- Vgl.z. B. Gestorbenenziffer 1851/ 60 –1933, in: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1933, S. 27 (ab 1886 Jahreswerte).