Ulrich Pfister / Tone Pierenkemper1

In modernen Marktgesellschaften bedürfen die Menschen zur Sicherung ihrer Lebensgrundlage regelmäßiger Einkommen. Diese erzielen sie in der Regel durch Erwerbstätigkeiten verschiedenster Art, in ihrer Mehrzahl durch Lohnarbeit. Ihr Lebensstandard hängt zu einem guten Teil von Art und Umfang der Güter und Dienste ab, die sie mit ihrem Einkommen erwerben können, das heißt von ihrem Konsum.

Die Höhe der Einkommen bestimmt in marktwirtschaftlich organisierten Ländern zu einem guten Teil die Lebensbedingungen der einzelnen Bevölkerungsteile. Um Einkommen zu erzielen, müssen die Menschen arbeiten, und daher bieten der Grad der Ausschöpfung des Arbeitspotenzials der Bevölkerung und deren Produktivität einen wesentlichen Rahmen für den jeweiligen „Wohlstand der Nation“.

Erwerbstätigkeit und Beschäftigung

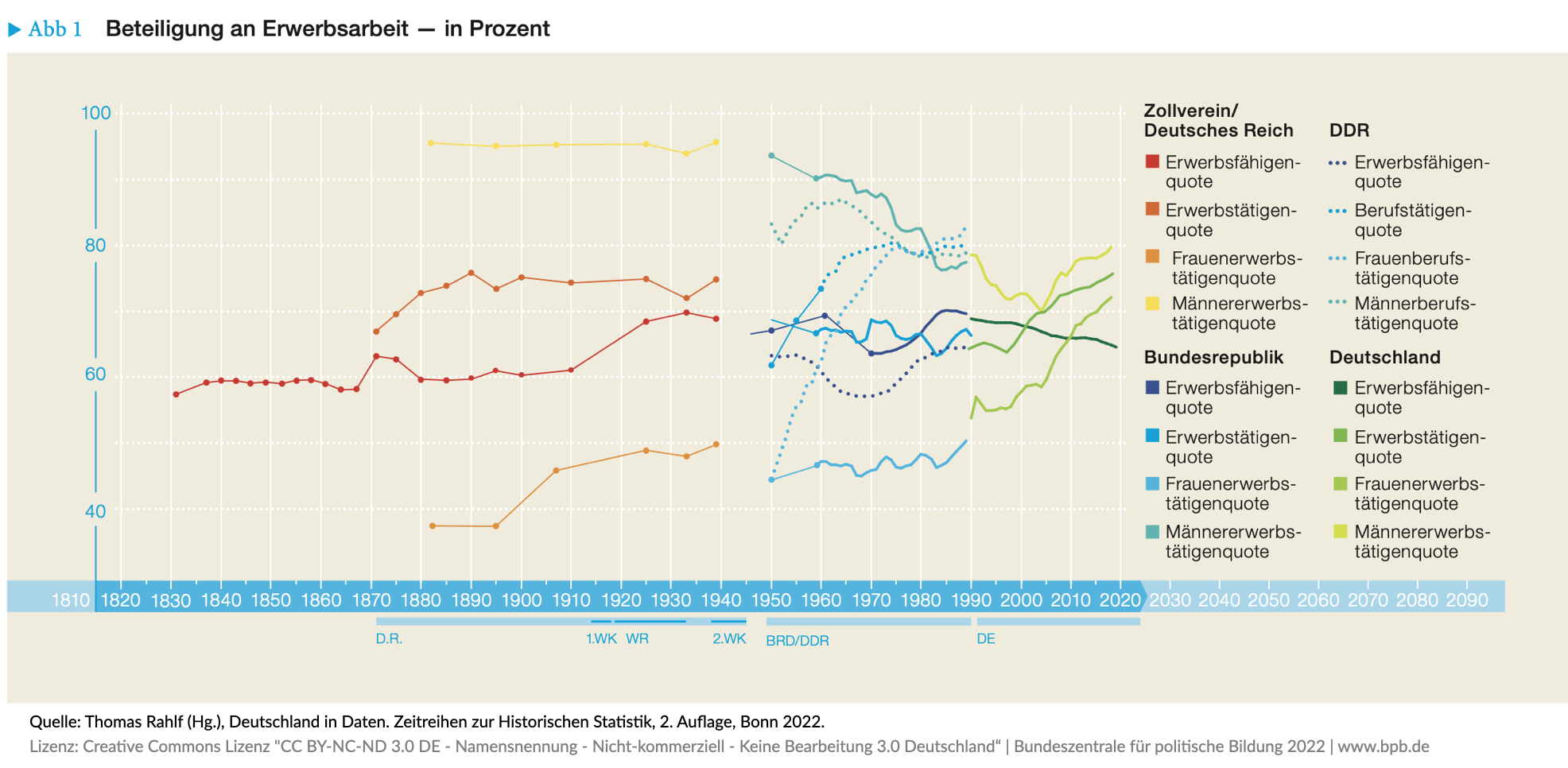

Die Anzahl der Menschen, die in einem bestimmten Territorium leben, gibt einen ersten Hinweis auf das mögliche Arbeitspotenzial einer Gesellschaft. Aber nicht alle Mitglieder einer Volkswirtschaft können in gleichem Umfang zu produktiven, marktvermittelten Arbeitsleistungen hinzugezogen werden. Kinder müssen die für das Arbeiten erforderliche physische Kraft und nutzbringende Fähigkeiten sowie Kenntnisse erst erwerben. Im Zuge der Entwicklung des Arbeitsschutzes wurde zudem ein Mindestalter für die Beschäftigung in gewerblichen Unternehmen eingeführt und über die Zeit hinweg sukzessive erhöht. Umgekehrt werden mit fortschreitendem Alter die meisten Menschen zunehmend arbeitsunfähig. Oft wird deshalb der Anteil der 15bis 64-Jährigen an der Gesamtbevölkerung als Indikator für den Umfang des Arbeitskräftepotenzials verwendet. Seit den 1920er Jahren bewegt sich der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (Erwerbsfähigenquote) in einer engen Spanne zwischen 64 und 70 Prozent. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war er niedriger, in der Regel um 60 Prozent. Dies hängt mit dem starken Bevölkerungswachstum und der bis um 1900 noch hohen Säuglingsund Kindersterblichkeit zusammen, was beides den Anteil der unter 15-Jährigen steigerte. Mit dem Abschluss des sogenannten demografischen Übergangs in der Zwischenkriegszeit fielen diese Einflussfaktoren weg.2 Dass das Einkommen der Erwerbsfähigen über weniger vom Erwerbseinkommen Abhängige verteilt werden musste, stellt bereits einen ersten Aspekt der Verbesserung des Lebensstandards im frühen 20. Jahrhundert dar. Umgekehrt geht der stetige Fall der Erwerbsfähigenquote seit den 1980er Jahren auf die Kombination geringen Bevölkerungswachstums mit einer stetigen Steigerung der Lebenserwartung einher; er zeigt die Alterung der Gesellschaft an. Damit sind Herausforderungen hinsichtlich der Finanzierung von Einkommenstransfers an die ältere, nicht mehr erwerbstätige Bevölkerung verbunden, sich künftig verstärken werden. ► Tab 1, Abb 1

Die Erwerbstätigenquote – das heißt der Anteil der tatsächlich einer Erwerbstätigkeit nachgehenden Personen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter – betrug 1890 etwa 75 Prozent; der Anstieg in den beiden Jahrzehnten davor ist wohl überwiegend auf eine verbesserte Erfassung der Erwerbstätigkeit zurückzuführen und damit inhaltlich nicht von Belang. Bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs änderte sich der Wert dieser Maßzahl nicht nennenswert; die Weltwirtschaftskrise (1929–1932), die zu einer hohen Arbeitslosigkeit führte (siehe unten), bewirkte spiegelbildlich in den frühen 1930er Jahren eine temporäre Verringerung der Beteiligung am Arbeitsmarkt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lag die Erwerbstätigenquote deutlich niedriger. Am Beginn der 1950er Jahre war primär der beträchtliche Anteil an Menschen, die aufgrund von Kriegsverletzungen nicht arbeitsfähig waren, dafür verantwortlich. In den folgenden Jahrzehnten trug die starke Expansion des Hochschulbesuchs durch junge Erwachsene zu einer strukturellen Reduktion der Erwerbstätigenquote bei. Das Instrument der Frühpensionierungen zur Bewältigung des Strukturwandels bewirkte zeitweise eine zusätzliche Verminderung der Beteiligung am Arbeitsmarkt. Der Anstieg am Beginn des 21. Jahrhunderts steht unter anderem in Verbindung mit Arbeitsmarktreformen, die den Druck bzw. den Anreiz zur Teilnahme am Arbeitsmarkt steigerten.

Das um 2010 zu beobachtende Niveau der Erwerbstätigenquote wurde von der DDR allerdings schon in den 1980er Jahren erreicht. Dabei unterschätzen die vorliegenden Daten das tatsächliche Niveau der Erwerbstätigkeit, weil die Beschäftigung im umfangreichen Sicherheitsapparat nicht berücksichtigt wird. Der Anstieg der Erwerbstätigenquote seit etwa 1970 spiegelt die Entwicklungsstrategie der DDR, Wirtschaftswachstum angesichts sinkender Erträge von Neuinvestitionen durch möglichst umfassenden Ressourceneinsatz zu erzielen. Erreicht wurde die Ausweitung der Erwerbstätigkeit vor allem durch einen stärkeren Einbezug von Frauen in die außerhäusliche Arbeitswelt. Von 1950 bis zur Wiedervereinigung stieg der Anteil von berufstätigen Frauen an allen Frauen (Frauenerwerbstätigenquote) im Alter von 15 bis 64 Jahren von 45 auf 83 Prozent. In der alten BRD blieb sie dagegen bis etwa 1980 auf dem seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts beobachteten Niveau von etwa 45 Prozent.3 Zwar nahm nicht zuletzt im Gefolge des Zweiten Weltkriegs die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen ab den 1950er Jahren zu, aber dies kompensierte zunächst nicht die verringerte Präsenz junger Frauen am Arbeitsmarkt, die nun eine wesentlich umfangreichere und längere Bildung erfuhren. Letztere stellte die Grundlage dafür dar, dass ab den 1980er Jahren die Erwerbstätigkeit von Frauen nachhaltig expandierte und den tendenziellen Rückzug von Männern aus dem Arbeitsmarkt, der teilweise im Zusammenhang mit Frühpensionierungen stand, kompensierte.

Weitere Maßstäbe, die Auskunft über die Ausschöpfung des Erwerbspotenzials einer Gesellschaft zu geben vermögen, bieten die Arbeitslosenquote und in eingeschränkter Weise auch die Streikintensität. Von „Arbeitslosigkeit“ kann man sinnvollerweise erst sprechen, wenn Erwerbsarbeit als Kategorie eindeutig bestimmbar ist. Das war in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend möglich. Zuvor lässt sich die Unterauslastung des Erwerbspotenzials einer Gesellschaft besser als „Unterbeschäftigung“ beschreiben.4 Auch Streiks sind ein Phänomen, das erst nach der Entwicklung moderner Lohnarbeitsmärkte sinnvoll zu definieren ist. Gleichwohl stellt deren Erfassung und Messung bis heute ein gravierendes methodisches Problem dar.5

Im Kaiserreich fluktuierte die Arbeitslosenquote zwischen 0 und 7 Prozent. Das lässt darauf schließen, dass der Arbeitsmarkt relativ gut funktionierte und die kurzfristigen, durch Konjunktureinbrüche bedingten Anstiege der Arbeitslosigkeit sehr schnell überwunden wurden. Insgesamt signalisieren diese Zahlen eine weitgehende Ausschöpfung des männlichen Erwerbspotenzials bis zum Ersten Weltkrieg, was angesichts einer dynamisch wachsenden Wirtschaft nicht besonders überrascht. Die Zwischenkriegszeit war hingegen von schweren Wirtschaftskrisen geprägt. In der Stabilisierungskrise (1923/24) sowie während der Weltwirtschaftskrise (1929–1932) stieg die Arbeitslosenquote gewaltig an und erreichte im Jahr 1932 mit etwa 30 Prozent einen nie gekannten Höhepunkt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Arbeitslosenquote zunächst mit über 10 Prozent außerordentlich hoch. Doch innerhalb eines Jahrzehnts gelang es, die Arbeitslosigkeit gänzlich abzubauen und einen Zustand herbeizuführen, der gelegentlich als „Überbeschäftigung“ bezeichnet wurde. Ab Mitte der 1970er Jahre baute sich in der Bundesrepublik in den jeweiligen Konjunkturzyklen ein neuer und wachsender Sockel von Arbeitslosigkeit auf, der Ende der 1990er Jahre einen Höhepunkt mit über 10 Prozent Arbeitslosenquote und über 5 Millionen Arbeitslosen erreichte.6 Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und ein Rückbau des „Normalarbeitsverhältnisses“ haben wesentlich zum Abbau der Arbeitslosigkeit im neuen Jahrhundert beigetragen.

Reflektiert der Grad der Arbeitslosigkeit den Umfang unfreiwilliger Unterauslastung des Arbeitspotenzials, so reduzieren Streiks seitens der Beschäftigten freiwillig den Arbeitseinsatz.7 Blickt man auf die Häufigkeit von Streikaktivitäten, so findet die ältere Auffassung, dass darin die soziale Entwurzelung und Verelendung der Arbeiterschaft ihren adäquaten Ausdruck fand, nur wenig Unterstützung. Vielmehr scheint, dass es „die besser verdienenden, ansässigen, durch engen beruflichen Zusammenhang geprägten und qualifizierten Arbeiter sind, die die größte Streikbereitschaft zeigen“.8 Diese nutzten vor allem günstige konjunkturelle Phasen, um ihren Forderungen durch Streik Nachdruck zu verleihen. Darüber hinaus prägten auch politische Ereignisse die Streikhäufigkeit, wie das in Deutschland in Folge der revolutionären Unruhen nach dem Ersten Weltkrieg der Fall war.

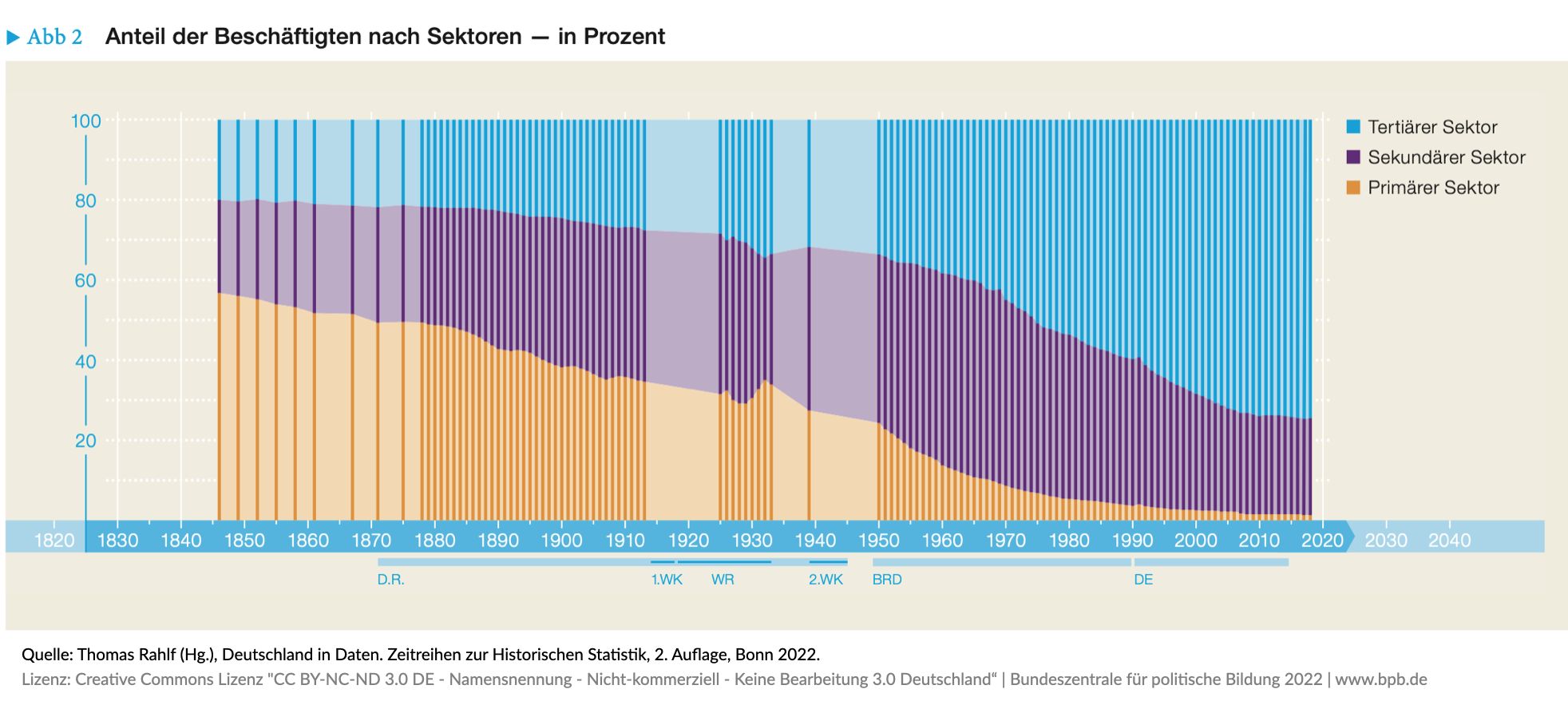

Nicht nur der Umfang, sondern auch die sektorale Struktur der Erwerbstätigkeit veränderte sich über die Zeit hinweg.9 Wahrscheinlich waren um 1830 noch gegen 60 Prozent der aktiven Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt, um 1870 noch die Hälfte. Der Schutz der inländischen Landwirtschaft durch Schutzzölle und andere Maßnahmen verlangsamte ab 1880 den Strukturwandel im Vergleich zu Nachbarländern mit einer liberalen Außenwirtschaftspolitik (Großbritannien, Niederlande, Dänemark). 1950 waren in der BRD immer noch ein knappes Viertel, in der DDR wohl ein etwas höherer Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig. Vor dem Hintergrund einer durchgreifenden Mechanisierung und der Öffnung von Agrarmärkten zunächst innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft reduzierte sich der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten in der BRD bis in die frühen 1980er Jahre auf 5 Prozent; seit 2007 beträgt er unter 2 Prozent.► Abb 2

Der Anteil der im verarbeitenden Gewerbe Tätigen stieg wohl seit dem späten 17. Jahrhundert stetig an, im 19. Jahrhundert gestützt durch die Industrialisierung und die Globalisierung, in deren Verlauf sich Deutschland zu einem führenden Standort für die Produktion von komplexen fähigkeitsund wissensintensiven Industriegütern, insbesondere Maschinen und Fahrzeugen, entwickelte. Mit etwa 48 Prozent erreichte der Industriesektor in den 1960er Jahren den höchsten Anteil an den Beschäftigten. Seither hat er sich verringert, bleibt aber mit knapp einem Viertel in den 2010er Jahren im internationalen Vergleich immer noch hoch.

Bereits in den 1970er Jahren übertraf die Beschäftigung im Dienstleistungssektor diejenige im Industriesektor; seit 2007 konzentrieren sich mehr als drei Viertel aller Beschäftigten auf diesen Sektor. Dies hängt nur teilweise mit der Auslagerung an industriellen Arbeitsplätzen in aufstrebende Volkswirtschaften im Zuge der zweiten Globalisierungswelle ab den 1980er und 1990er Jahren zusammen. Darüber hinaus geht der langfristige Strukturwandel zum Dienstleistungssektor insbesondere darauf zurück, dass sich mit steigendem Einkommen die Konsumnachfrage zu Dienstleistungen – wie Gastronomie, Tourismus, Gesundheit, Bildung (siehe unten zu Konsum) – verlagert und dass gleichzeitig in den meisten Branchen des Dienstleistungssektors der technische Fortschritt weniger rasch verläuft als im Industriesektor.

Lebensstandard

Der Lebensstandard lässt sich als aggregierter Nutzen definieren, den eine Person durch den Verbrauch von Gütern erzielt, die sie dank ihres Einkommens und/ oder dank von Transfers erworben hat. Einkommen erscheint hier als wichtige Inputgröße des Lebensstandards, der Konsum als wichtige Outputgröße, weshalb diese beiden Gegenstände in den beiden folgenden Abschnitten dieses Kapitels gesondert behandelt werden. Nun ist Konsum nicht Selbstzweck, sondern er muss „Nutzen“ stiften. Diesen abstrakten Begriff hat Amartya Sen mittels der Kategorie der functionings konkretisiert: Der Güterverbrauch muss zu einer angemessenen Lebensführung beitragen, die auch den Ernährungszustand, gute Gesundheit, die Vermeidung von Krankheit und frühem Tod, Glücksgefühl und ein positives Selbstwertgefühl umfasst. Um eine angemessene Lebensführung zu erreichen, müssen Menschen über darauf gerichtete Fähigkeiten – capabilities – verfügen. Über das Einkommen hinaus schließen diese Fähigkeiten weitere Inputfaktoren ein, die die Gewinnung eines angemessenen Einkommens unterstützen, insbesondere ein ausgebautes Bildungssystem, aber auch politische Institutionen, die die Integrität von Individuen schützen und für alle zugängliche Märkte schaffen.10

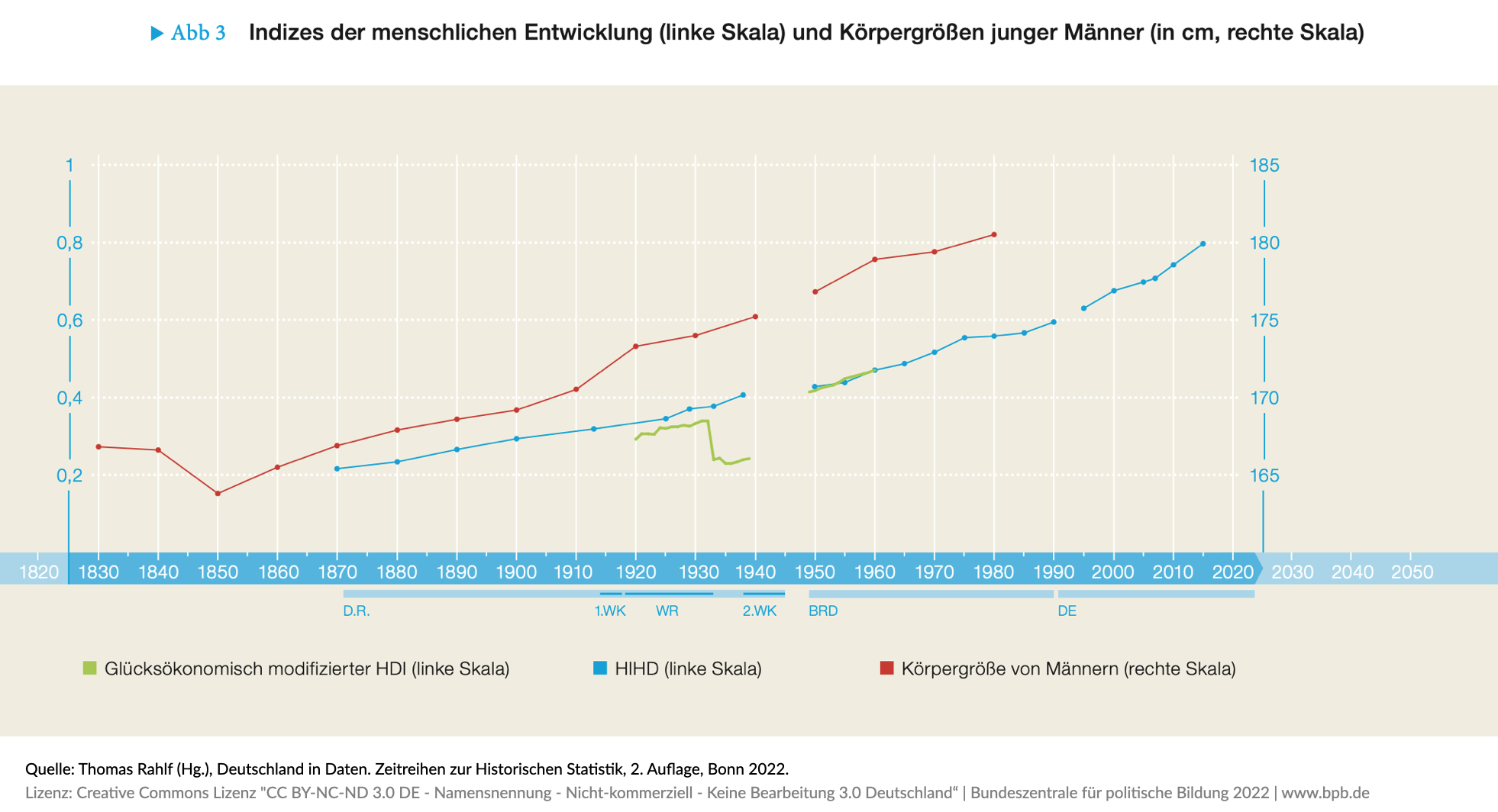

Der Lebensstandard stellt somit ein zahlreiche Aspekte umfassendes Konzept dar, sodass er in der Praxis schwer zu messen ist, zumal über lange Zeiträume hinweg. Ein verbreitet verwendetes, der beschränkten Datenverfügbarkeit angepasstes Maß ist der Human Development Index (HDI). Er berücksichtigt den Bildungsstand der Bevölkerung eines Landes als wichtige capability, das Inlandsprodukt pro Kopf als Indikator für das Einkommen und die Lebenserwartung bei Geburt als Indikator für den Gesundheitszustand. Die drei Variablen werden gleich gewichtet; der Maximalwert des HDI ist 1. ► Tab 2, Abb 3

Der Historical Index of Human Development (HIHD) zeigt eine speziell für die Gewinnung langer Reihen über zahlreiche Länder hinweg entwickelte Variante des HDI. Von 1870 bis 2015 entwickelte er sich sehr stetig mit einer jährlichen Zunahme von 0,86 Prozent. Diese Wachstumsrate ist etwas geringer als diejenige der Wirtschaftsleistung; der Lebensstandard verbesserte sich weniger stark, als es die Entwicklung der Menge materieller Güter nahelegen würde. Dennoch verdoppelte sich der HIHD zwischen 1870 und den frühen 1950er Jahren und stieg zwischen 1950 und 2015 um weitere 86 Prozent.

Der HDI basiert auf objektiven Größen, das Konzept des Lebensstandards zielt dagegen auf den subjektiven Nutzen, den Individuen aus verbrauchten Gütern ziehen. Eine neuere, an der sogenannten Glücksökonomik ausgerichtete Forschung hat deshalb den HDI dahingehend modifiziert, dass die einzelnen Variablen nach Maßgabe der festgestellten Präferenzen gewichtet werden. Auch wird eine größere Zahl an Variablen berücksichtigt, darunter Indikatoren der politischen Freiheit. Da Präferenzen in früheren Generationen schwierig zu messen sind, ist die Aussagekraft solcher modifizierter HDIs begrenzt. Zentraler Unterschied zwischen dem ursprünglichen HDI und den glücksökonomisch modifizierten HDIs ist das deutlich höhere Gewicht von Gesundheitsvariablen in den Letzteren, in der Regel über 50 Prozent. Modifizierte HDIs messen somit den Lebensstandard unter der Annahme, dass gegenwärtige und historische Bevölkerungen Gesundheit in der Einschätzung des eigenen Lebensgefühls ein höheres Gewicht beimessen als der Versorgung mit materiellen Gütern. Für Deutschland wurde bisher erst für die Zeit von 1920 bis 1960 ein glücksökonomisch modifizierter HDI konstruiert, der auch Veränderungen im Ausmaß politischer Freiheit berücksichtigt. Er weist für die Jahre 1933 bis 1939 deutlich niedrigere Werte auf als der HIHD, zeigt also eine deutliche Wohlfahrtseinbuße im Gefolge der nationalsozialistischen Diktatur und der mit ihr einhergehenden Marktlenkung. Aber auch der Unterschied zwischen den 1920er und den 1950er Jahren ist in der modifizierten Variante etwas größer. Dies legt nahe, dass die qualitative Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Ernährung zentrale Aspekte für die Verbesserung des Lebensstandards im 20. Jahrhundert darstellten.

Körpergrößen junger Erwachsener weisen einen engen Zusammenhang mit Gesundheitsindikatoren auf. Aus Listen von Rekruten und Gefängnisinsassen, deren Körpergröße gemessen wurde, können deshalb Hinweise auf die Gesundheit wenigstens von Männern, seltener von Frauen, auch im vorstatistischen Zeitalter gewonnen werden. Von den 1850er Jahren bis um 1980 stieg die Körpergröße von deutschen Männern sehr stetig an, mit starken Zuwächsen im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts und der frühen Nachkriegszeit sowie einer tendenziellen Stagnation dazwischen. Dies ist konsistent mit den Befunden zu den verschiedenen Varianten des HDI. Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die 1850er Jahre verminderten sich dagegen die Körpergrößen junger Männer. Ursache war eine Abfolge von wetterbedingten, zunehmend schwerer werdenden Versorgungskrisen (1831/32, 1846/47, 1853–1856), möglicherweise verstärkt durch ungünstige sanitäre Verhältnisse in den entstehenden Industrierevieren. Die Lebensstandardforschung bezieht sich in der Regel auf die gesamte Bevölkerung eines Landes oder einer Region. Es existieren deshalb keine langen Reihen zur sozialen Ungleichheit hinsichtlich des Lebensstandards. Dieses Buch beschränkt sich vor diesem Hintergrund auf eine Darstellung der Entwicklung der Einkommensungleichheit (Kapitel 23) und einiger Aspekte der Lohnungleichheit (siehe folgenden Abschnitt).

Einkommen und Löhne

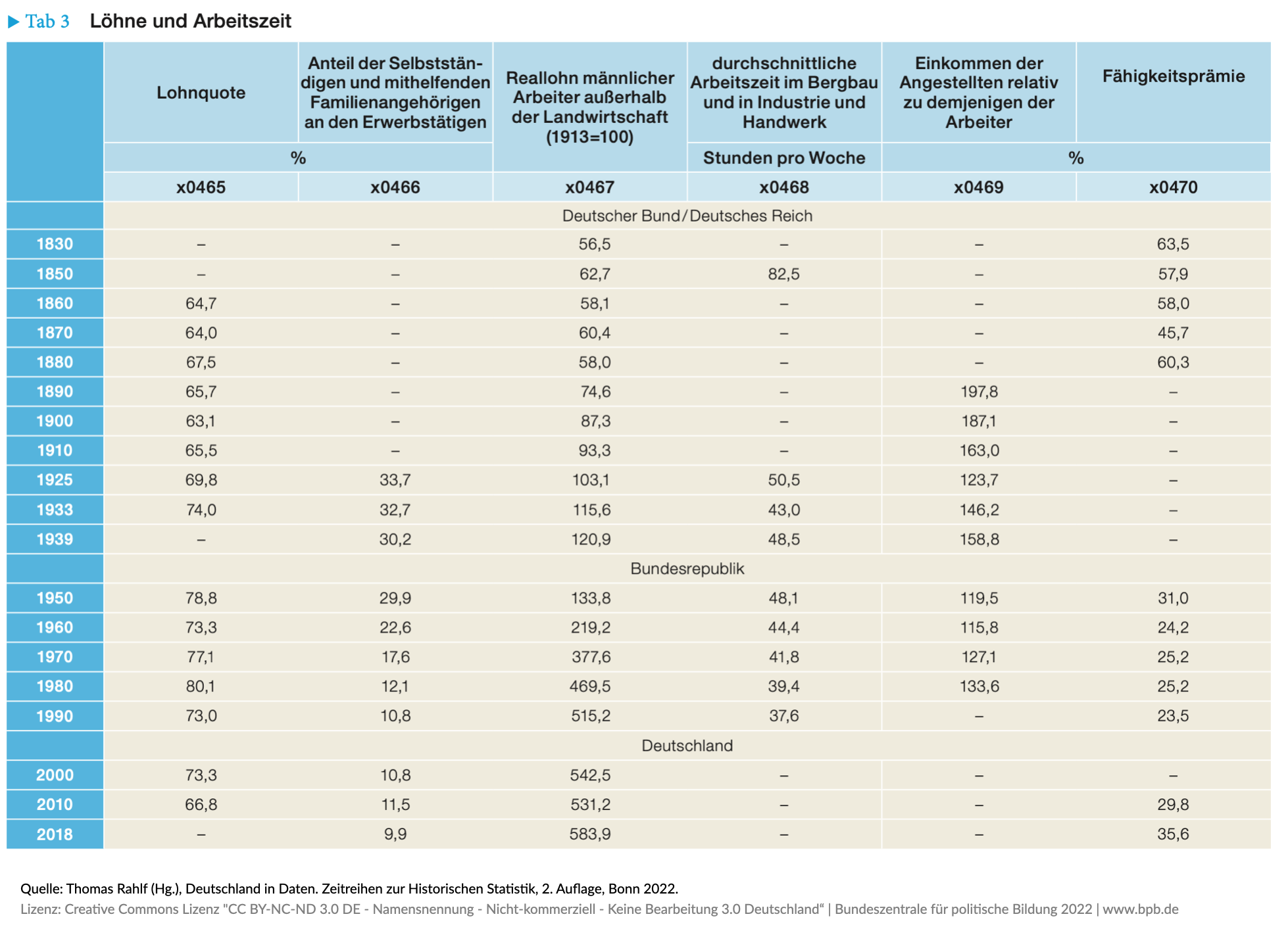

Das Einkommen stellt wie erwähnt eine wichtige Inputgröße des Lebensstandards dar; seine bedeutendste Komponente ist das Arbeitseinkommen. 1851 bis 1913 machte es 65 Prozent am Volkseinkommen aus. 1925 bis 1935 betrug diese sogenannte Lohnquote gut 70 Prozent, in der alten BRD zeitweise noch mehr; 1974 bis 1980 wurde mit gut 80 Prozent ein Maximum erreicht. Wie in anderen Ländern ist die Lohnquote in den Jahrzehnten danach gefallen; in den 2010er Jahren bewegte sie sich wieder um 70 Prozent. Die Bedeutung des Arbeitseinkommens ergibt sich weiter daraus, dass die Mehrzahl aller Erwerbstätigen einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit als Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte oder Beamtinnen und Beamte nachgehen. Zwar waren 1882 noch zwei Fünftel aller Erwerbstätigen selbstständig oder halfen im Familienbetrieb mit. Überwiegend waren dies aber Kleinbetriebe in Landwirtschaft, Gewerbe und Einzelhandel, sodass auch hier meistens das Arbeitseinkommen dominierte. Das allgemein geltende Lohnniveau übte zudem einen Einfluss darauf aus, ob sich Selbstständigkeit überhaupt lohnte. Bis 1950 sank der Anteil der Selbstständigen und ihrer mithelfenden Familienmitglieder nur langsam auf 30 Prozent, um dann bis 1980 drastisch auf etwa 12 Prozent zu fallen; seither bewegt er sich zwischen 10 und 12 Prozent.► Tab 3

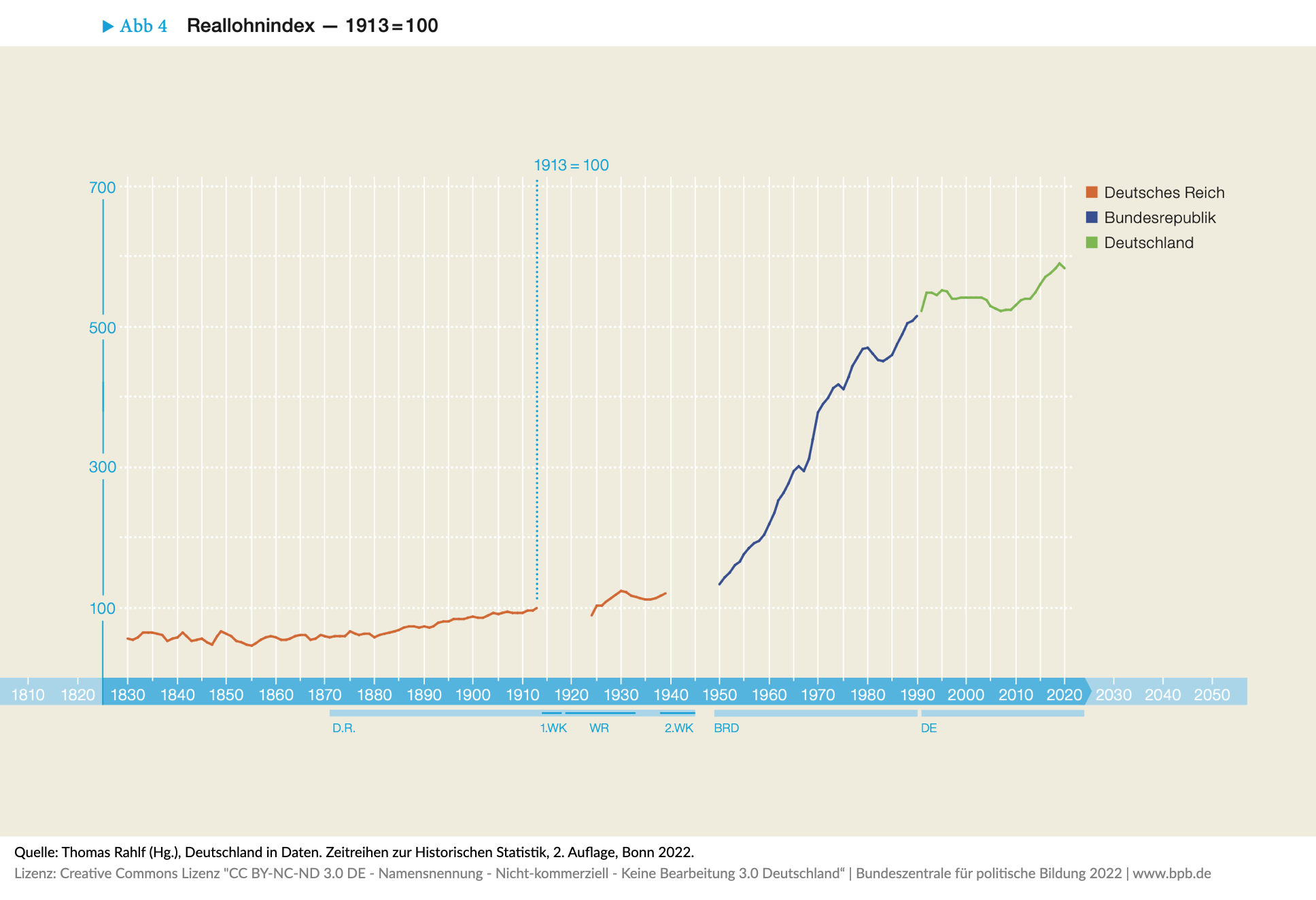

Vor diesem Hintergrund stellt der Reallohn von außerhalb der Landwirtschaft Beschäftigten ein zentrales Maß für die Menge an Ressourcen dar, die Menschen für die Bedarfsdeckung einsetzen können. „Real“ meint, dass in Euro oder Mark ausbezahlte sogenannte Nominallöhne um Veränderungen der Konsumgüterpreise bereinigt werden. Die resultierende Größe ist meistens dimensionslos und wird hier als auf 1913 = 100 normalisierten Index angegeben. Die erfassten Kategorien von Erwerbsarbeit weiten sich über die Zeit hinweg stark aus. Bis 1850 beziehen sich die Angaben auf ungelernte männliche Arbeiter im städtischen Baugewerbe, ab 1990 auf die Beschäftigten in Industrie und Dienstleistungen.

Von den frühen 1820er Jahren bis 1855 sank der Reallohn, was mit der Entwicklung der Körpergrößen übereinstimmt und wie erwähnt wohl primär auf Witterungsfaktoren zurückzuführen ist. In der Folgezeit erholte er sich, aber noch um 1880 war er nicht höher als um 1820. Die erste Phase der Industrialisierung verbesserte somit den Lebensstandard der Bevölkerung noch nicht in erkennbarer Weise. Erst in den 1880er Jahren begann ein nachhaltiger Anstieg der Reallöhne über das im frühen 16. Jahrhundert geltende Niveau. 1925 bis 1930 legten sie um ein Viertel über das 1913 erreichte Niveau zu. Der Anstieg bis 1928 hängt möglicherweise mit hoher Gewerkschaftsmacht und der staatlichen Zwangsschlichtung von Tarifstreitigkeiten zusammen, und er ging mit einer beträchtlichen Sockelarbeitslosigkeit einher (siehe Arbeitslosigkeit oben).11 In der nachfolgenden Weltwirtschaftskrise brachte die Kombination aus einem raschen Rückgang des Preisniveaus und langen Intervallen zwischen Neuaushandlungen von Lohntarifen relativ hohe und stabile Reallöhne und zugleich eine enorm hohe Arbeitslosigkeit hervor. Von 1950 bis zu den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung stieg der Reallohn etwa um den Faktor 4, um danach bis in die frühen 2010er Jahre zu stagnieren. Aufgrund des Anstiegs der Lohnquote waren die Lohn- und Gehaltsempfangenden die Hauptprofiteure des einmalig starken Wirtschaftswachstums.► Abb 4

Ab 1950 beziehen sich die Daten auf Monatslöhne von Vollzeitbeschäftigten. Stundenlöhne stiegen von den 1950er bis in die 1980er Jahre noch stärker als Monatslöhne, denn die wöchentliche Arbeitszeit verringerte sich von 48 auf 38 Stunden im Jahr 1989, um seither etwa auf diesem Niveau zu verharren. Bereits 1918 gab es Bestrebungen zur Einführung der 48-Stunden-Woche, die aber 1923 scheiterten; abgesehen von der Zeit der Weltwirtschaftskrise arbeiteten die meisten Vollzeitbeschäftigten danach um die 50 Stunden pro Woche. Im frühen 20. Jahrhundert betrug die wöchentliche Arbeitszeit in der Industrie knapp 60 Stunden; für die Mitte des 19. Jahrhunderts wird vermutet, dass viele Menschen, soweit sie nicht unterbeschäftigt waren, 300 Tage im Jahr 12 Stunden und damit um die 72 Stunden pro Woche gearbeitet haben. Die Entstehung und Ausweitung eines Zeitfensters, das nicht für das Arbeiten aufgewendet werden musste, stellt neben der Einkommenssteigerung die Grundlage für die Bildung einer Massenkonsumgesellschaft dar (siehe folgender Abschnitt).

Zwischen verschiedenen Kategorien von Arbeitskräften bestanden und bestehen erhebliche Unterschiede bezüglich der Löhne und Gehälter. Tabelle 3 enthält Angaben zu zwei wichtigen Aspekten von Lohnungleichheit, nämlich zum Lohnabstand zwischen Arbeitern und Angestellten und zur sogenannten Fähigkeitsprämie. 1890 betrug das Einkommen von Angestellten 197,8 Prozent und damit rund das Doppelte desjenigen von Industriearbeitern. Am Beginn des 20. Jahrhunderts begann der Lohnabstand zwischen diesen beiden Gruppen zurückzugehen. Nachdem Angestellte bereits im Ersten Weltkrieg und in den 1920er Jahren zeitweise weniger als ein Viertel mehr verdient hatten als Arbeiterinnen und Arbeiter, stabilisierte sich der Abstand in den 1930er Jahren bei etwa der Hälfte. In der frühen Bundesrepublik lag er zeitweise unter ein Fünftel; die Angleichung der materiellen Lebensbedingungen in der Ära des Massenkonsums zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen geht teilweise auf diese Verringerung der Lohnungleichheit zurück (siehe nächsten Abschnitt). Seit den 1980er Jahren stieg der Lohnabstand zwischen Angestellten und Arbeitern wieder; im frühen 21. Jahrhundert betrug das Einkommen der Angestellten rund 140 Prozent desjenigen der Arbeiter.

Die Fähigkeitsprämie (skill premium) entspricht dem Mehrverdienst von gelernten Arbeitskräften gegenüber ungelernten Arbeitskräften in Prozent. Sie bildet somit die Rente einer Berufsausbildung ab und wird durch das Angebot von und die Nachfrage nach Humankapital beeinflusst. Die derzeitige Datenlage ist lückenhaft und die Bezugsgröße verändert sich über die Zeit hinweg. Die Angaben seit 1950 vergleichen die Monatslöhne gelernter und ungelernter Arbeitskräfte im produzierenden Gewerbe, diejenigen zum 19. Jahrhundert die Löhne von Handwerkern im städtischen Bauhandwerk und Handlangern. Dass die Bauhandwerker zum Teil auch Meister umfassen, erklärt wohl zum Teil das im Vergleich zur Zeit ab 1950 höhere Niveau der für das 19. Jahrhundert gemessenen Werte, denn sie schließen möglicherweise auch einen Unternehmerlohn ein. Trotzdem gilt es festzuhalten, dass der Wert von rund 60 Prozent bis 1885 etwa demjenigen entsprach, der sich in Westund Nordwesteuropa während der Frühen Neuzeit beobachten ließ; in den Ländern Ostmitteleuropas und Südeuropas lag er tendenziell höher. Knappheit an Humankapital stellte in dieser Perspektive kein Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands im 19. Jahrhundert dar.12

In den 1950er Jahren sank die Fähigkeitsprämie zunächst. Möglicherweise waren in der frühen Nachkriegszeit auf die Friedenswirtschaft bezogene Fähigkeiten knapp und mussten erst wieder aufgebaut werden, was die Knappheit an Humankapital mit der Zeit wiederum verringerte. Ebenfalls zu beachten ist, dass bei der Immigration aus der DDR gut qualifizierte Arbeitskräfte einen überdurchschnittlichen Anteil hatten, sodass sich die Ausstattung der westdeutschen Bevölkerung mit Humankapital verbesserte. Seit 1990 nimmt die Fähigkeitsprämie wieder zu. Dies spiegelt den Sachverhalt wider, dass sich die BRD im Zuge der zweiten Welle der modernen Globalisierung ab den 1980er Jahren nochmals verstärkt auf die Produktion fähigkeitsund wissensbasierter Erzeugnisse spezialisierte und umgekehrt arbeitsintensive Produkte vermehrt importierte, was zulasten der Arbeitsmarktchancen Geringqualifizierter ging.

Konsum

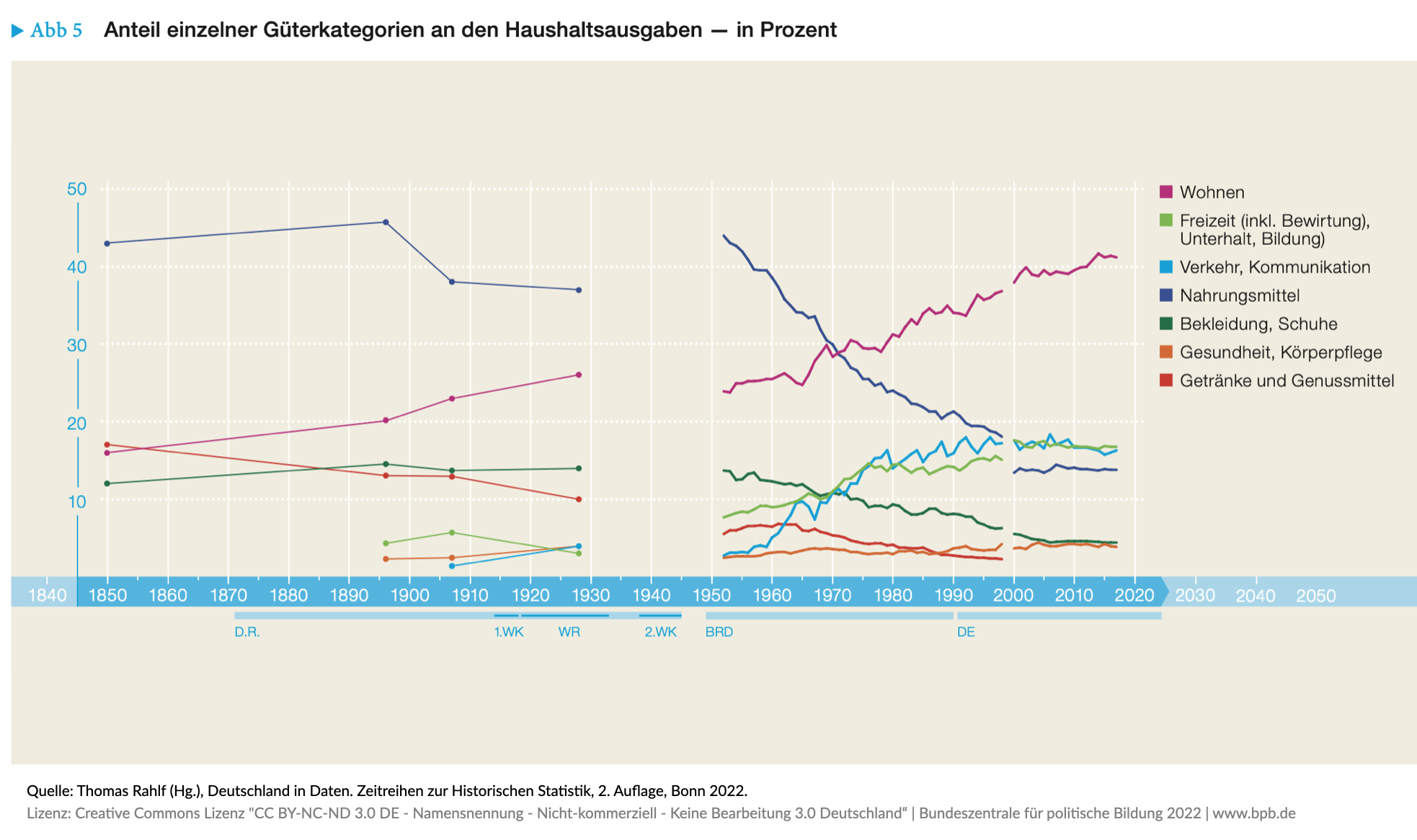

Konsum bezieht sich hier in einem engen Sinn darauf, wie Haushalte ihr Einkommen auf Käufe unterschiedlicher Produktarten verwenden. Um den langfristigen Wandel der Konsumstruktur zu verstehen, ist es nützlich, sich des Konzeptes der Einkommenselastizität der Nachfrage zu bedienen. Letztere besagt, um wie viel Prozent sich der Konsum eines Guts verändert, wenn das Einkommen um ein Prozent steigt. Gemäß dem 1857 erstmals beschriebenen Engelschen Gesetz13 weisen Güter des Grundbedarfs eine Einkommenselastizität von kleiner als 1 auf – wenn sich das Einkommen einer jungen Erwachsenen verdoppelt (zum Beispiel weil sie von einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle gelangt), wird sie nicht doppelt so viel Brot und Kartoffeln essen wie bisher, sondern allenfalls ein bisschen mehr. Ein erheblicher Teil des zusätzlichen Einkommens wird wohl vielmehr auf eine größere Wohnung oder ein neues Auto verwendet – Güter des gehobenen Bedarfs weisen somit eine Einkommenselastizität von über 1 aus, und mit steigenden Einkommen steigt ihr Ausgabenanteil auf Kosten von Gütern des Grundbedarfs.

Angaben zur Konsumstruktur beziehen sich überwiegend auf Haushalte von Arbeitern und Angestellten; Haushalte der Oberschicht werden in der Regel nicht berücksichtigt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts gaben die Haushalte der breiten Bevölkerung außerhalb der Landwirtschaft wohl gegen die Hälfte ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus; dieser Anteil schrumpfte erst mit dem Übergang zum 20. Jahrhundert in erkennbarem Ausmaß. Dies hängt damit zusammen, dass die vor allem ab 1880 beginnende Einkommenssteigerung zunächst für den Kauf höherwertiger Nahrungsmittel genutzt wurde – Fleisch und Weizenbrot statt Grütze, Hülsenfrüchte und Roggenbrot. Spielräume für den vermehrten Konsum von Produkten, die nicht der Ernährung dienten, ergaben sich vor allem aus der einkommensunelastischen Nachfrage nach Genussmitteln, deren Anteil an den Ausgaben sich zwischen ca. 1850 und 1960 mehr als halbierte. Bis zur in den 1860er Jahren einsetzenden Verbesserung der Trinkwasserversorgung konnte das Trinken von Wasser gefährlich sein. Alkoholische Getränke waren deshalb nicht nur nahrhaft, sondern auch vergleichsweise gesund. Letzteres gilt auch für Heißgetränke wie Kaffee, der zudem mit einer unzureichenden Nahrungsmittelversorgung verbundene Hungergefühle dämpfen konnte. Eine Verringerung des Ausgabenanteils für Getränke und Genussmittel ermöglichte eine Zunahme der Ausgabenanteile für Kleidung und Wohnen; die damit und angesichts wachsender Einkommen steigende Nachfrage nach Wohnraum leistete einen Beitrag zum Abbau der in den Städten des 19. Jahrhunderts grassierenden sogenannten „Wohnungsnot“.► Tab 4, Abb 5

Dass in den frühen 1950er Jahren die bundesrepublikanischen Haushalte für Nahrungsmittel einen ähnlich hohen Einkommensanteil ausgaben wie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zeigt die Notlage in den frühen Nachkriegsjahren an. Allerdings fiel dieser Wert in der Folgezeit stark, um sich am Ende des 20. Jahrhunderts deutlich unter ein Fünftel einzupendeln. Im Gegensatz dazu stieg der Anteil an Ausgaben für Getränke und Genussmittel von 1952 bis 1961 zunächst. Kleine Laster wie die Zigarettenpause und die Tasse Kaffee zwischendurch stellten bei den Einkommensverhältnissen der 1950er Jahre Güter des gehobenen Bedarfs dar, die einkommenselastisch nachgefragt wurden. Ähnliches gilt bezüglich der Ausgaben für Gesundheit und Körperpflege bis 1969. Zwischen den späten 1950er Jahren und etwa 1980 erfolgte dann eine Verfünffachung des Ausgabenanteils für Mobilität, worunter sich die Individualmobilisierung verbirgt – praktisch alle Haushalte verfügen seither über ein Automobil. Stetiger entwickelte sich der Ausgabenanteil für Freizeitaktivitäten, unter denen nicht zuletzt der Tourismus hervorzuheben ist. Doch auch hier hat sich der Ausgabenanteil seit dem Ende des 20. Jahrhunderts kaum mehr verändert. Die oben herausgestellte starke Einkommenssteigerung von den 1950er bis in die 1970er Jahre bewirkte somit einen einmaligen Übergang zu einer Massenkonsumgesellschaft, in der die überwältigende Mehrheit der Haushalte neben Gütern des Grundbedarfs auch solche des gehobenen Bedarfs nachfragen konnte und kann. Güter des gehobenen Bedarfs sind durch eine erhebliche Differenzierung geprägt: Touristische Erlebnisse beispielsweise lassen sich unendlich variieren. Seit dem späten 20. Jahrhundert unterscheidet sich die Lebensführung von Haushalten deshalb weniger nach unterschiedlichen Klassenlagen, sondern stärker durch unterschiedliche Lebensstile.14

Etwas außerhalb dieser Entwicklung steht der für Wohnen ausgegebene Einkommensteil, der auch nach den 1980er Jahren weiter ziemlich stetig stieg. Sowohl im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert als auch in den 1960er bis zu den 2010er Jahren wurde ein hoher Anteil einer zusätzlich verdienten Mark oder eines Euro auf die Vergrößerung und/oder Verschönerung der eigenen vier Wände verwendet. Wohnen scheint ein Gut zu sein, das in der Moderne mit einer stabil hohen Einkommenselastizität nachgefragt wird.

Datengrundlage

Seit der Gründung der BRD existieren zu den meisten in diesem Kapitel behandelten Themen Berichtsysteme des Statistischen Bundesamts, die über die Zeit hinweg zunehmend stärker miteinander verzahnt wurden und Daten in jährlicher Frequenz hervorbrachten. Allerdings erschweren Änderungen der Datendefinition und der Bezugsgröße die Konstruktion langer Reihen. Daten zur Zeit der Wiedervereinigung sind zu einem guten Teil online auf der Webseite des Statistischen Bundesamts abrufbar, viele Daten zur alten BRD sind von Jürgen Sensch in GESIS/ HISTAT zusammengestellt worden.15

Für die DDR und die Zeit des Nationalsozialismus ist die Datenlage generell schlecht. Davor existierten für einzelne Themen getrennte Berichtsysteme, die zum Teil nur in unregelmäßigen Zeitabständen Daten hervorbrachten. Ab den 1840er Jahren setzten die Berufs-, Gewerbe- und Betriebsstatistiken ein, deren Ergebnisse aber bis in die 1880er Jahre unter Qualitätsproblemen leiden.16 Eine staatliche Lohn- und Preisstatistik wurde am Ende der 1880er Jahre im Zusammenhang mit der Implementierung der bismarckschen Sozialversicherungsprogramme aufgebaut. Davor müssen Lohnreihen und Konsumgüterpreisindizes aus verstreuten Quellen konstruiert werden.17 Angaben zur Konsumstruktur basieren auf der Erhebung von sogenannten Wirtschaftsrechnungen von Haushalten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden sie von Behörden und nicht staatlichen Organisationen unterschiedlicher Art erhoben und müssen reanalysiert sowie bezüglich ihrer Methodik vereinheitlicht werden.

1907, 1927 /28 und 1937 erfolgten Erhebungen auf Reichsebene; diejenige von 1937 gilt jedoch als unzulänglich, und die Ergebnisse derjenigen von 1927 / 28 wurden nicht vollständig publiziert. Auch noch die Reihen für die alte Bundesrepublik sind erst nach einer Bearbeitung aussagekräftig.18

Zum Weiterlesen empfohlen

- Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutschland seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, 15 Bde., Bonn 1984 – 2014.

- Tobias Jopp: Ein glücksökonomisch modifizierter Human Development Index für Deutschland: Die Entwicklung des Lebensstandards von 1920 bis 1960, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 58 (2017) 1, S. 239 – 278.

- Toni Pierenkemper: Gewerbe und Industrie im 19. und 20. Jahrhundert (Enzyklopädie Deutscher Geschichte, Bd. 29), München 2005.

- Michael Prinz (Hrsg.): Der lange Weg in den Überfluss: Anfänge und Entwicklung der Konsumgesellschaft seit der Vormoderne, Paderborn 2003.

- Richard A. Steckel: Stature and the Standard of Living, in: Journal of Economic Literature, 33 (1995) 4, S. 1903 – 1940.

- Bénédicte Zimmermann: Arbeitslosigkeit in Deutschland. Zur Entstehung einer sozialen Kategorie, Frankfurt a. M. 2006.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz „CC BY-NC-ND 3.0 DE Namensnennung Nicht-kommerziell Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland“ veröffentlicht. Quelle: Thomas Rahlf (Hg.), Deutschland in Daten. Zeitreihen zur Historischen Statistik, 2. Auflage, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2022.

Anmerkungen

- Autoren in alphabetischer Reihenfolge. Toni Pierenkemper hat den Text der Erstauflage verfasst. Ulrich Pfister hat vor dem Hintergrund des Neuzuschnitts der Kapitel in der zweiten Auflage die Datenreihen zum großen Teil neu konzipiert und den Text angepasst.

- Der Begriff des demografischen Übergangs bezeichnet das langfristige, meist zeitverzögert erfolgte Absinken von Geburten- und Sterberate. Vgl. Kapitel 2 in diesem Band.

- Wegen der unvollständigen Berücksichtigung mithelfender Familienangehöriger unterschätzen die Zahlen aus dem 19. Jahrhundert wahrscheinlich die Frauenerwerbstätigkeit.

- Zu den Schätzungen über den Umfang der Arbeitslosigkeit in Deutschland vgl. Toni Pierenkemper: The Standard of Living and Employment in Germany, 1850 –1980. An Overview, in: Journal of European Economic History, 16 (1987) 1, S. 51–73, insb. S. 58 – 61.

- Klaus Tenfelde/ Heinrich Volkmann: Quantitatives Material zur Geschichte der Arbeitskämpfe in Deutschland, in: Dies. (Hrsg.): Streik. Zur Geschichte des Arbeitskampfes in Deutschland während der Industrialisierung, München 1981, S. 287– 313.

- Zur Rückkehr der Arbeitslosigkeit vgl. Toni Pierenkemper: Kurze Geschichte der „Vollbeschäftigung“ in Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 62 (2012) 14 –15, S. 38 – 45.

- Klaus Tenfelde/Heinrich Volkmann: Zur Geschichte des Streiks in Deutschland, in: Dies. (Anm. 5), S. 9 – 30. Die Gegenmaßnahme der Arbeitgeber im Arbeitskampf durch Aussperrung bleibt hier außer Betracht.

- Ebd., S. 25.

- Toni Pierenkemper: Gewerbe und Industrie im 19. und 20. Jahrhundert (Enzyklopädie Deutscher Geschichte, Bd. 27), München 1994, S. 87 – 99.

- Amartya K. Sen: The Standard of Living, Cambridge 1987.

- Zur diesbezüglichen Diskussion vgl. Stephen N. Broadberry/Albrecht O. Ritschl: The Iron Twenties: Real Wages, Productivity and the Lack of Prosperity in Britain and Germany Before the Depression, in: Christoph Buchheim/Michael Hutter/Harold James (Hrsg.): Zerrissene Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 1994, S. 15 – 43; Hans-Joachim Voth: Did High Wages or High Interest Rates Bring down the Weimar Republic? A Cointegration Model of Investment in Germany, 1925 –1930, in: Journal of Economic History, 55 (1995) 4, S. 801– 821.

- Vgl. Jan L. van Zanden: The Skill Premium and the ‘Great Divergence’, in: European Review of Economic History, 13 (2009) 1, S. 121–153.

- Ernst Engel: Die Productions- und Consumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen, in: Zeitschrift des statistischen Bureaus des Königlich Sächsischen Ministeriums des Inneren 8 und 9 (1857).

- Vgl. Arne Andersen: Der Traum vom guten Leben. Alltagsund Konsumgeschichte vom Wirtschaftswunder bis heute, Frankfurt a. M. 1997; Jörg Rössel/Gunnar Otte (Hrsg.): Lebensstilforschung, Wiesbaden 2011.

- Vgl. die Dokumentation zu den Daten dieses Kapitels.

- Vgl. Frank Hoffmann: „Ein den thatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht zu gewinnen“. Quellenkritische Untersuchungen zur preußischen Gewerbestatistik zwischen Wiener Kongress und Reichsgründung, Stuttgart 2013; Michael C. Schneider: Wissensproduktion im Staat. Das königlich preußische statistische Bureau 1860 –1914, Frankfurt a. M. 2012.

- Ulrich Pfister: The Timing and Pattern of Real Wage Divergence in Pre-industrial Europe. Evidence from Germany, c. 1500 –1850, in: Economic History Review, 70 (2017) 3, S. 701–729; ders.: Real Wages in Germany During the First Phase of Industrialization, 1850 –1889, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 59 (2018) 2, S. 567 – 596.

- Hendrik K. Fischer: Konsum im Kaiserreich. Eine statistisch-analytische Untersuchung privater Haushalte im wilhelminischen Deutschland, Berlin 2011; Armin Triebel, Zwei Klassen und die Vielfalt des Konsums,2 Bde., Berlin 1991; Alfred Reckendrees: Konsummuster im Wandel. Haushaltsbudgets und privater Verbrauch in der Bundesrepublik 1952 – 98, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 48 (2007) 2, S. 29 – 61.