Marc Debus

Demokratie benötigt politische Beteiligung der Bürger. In diesem Kapitel1 wird – nach einer kurzen Ausführung zu den Erscheinungsformen und Auswirkungen des Grades politischer Partizipation – nachgezeichnet, wie sich der Anteil der Wahlberechtigten an der Bevölkerung in Deutschland zwischen 1871 und 2017 entwickelt hat, welche Veränderungen es in der Wahlbeteiligung im Zeitverlauf gab und wie groß der Stimmenanteil war, den die ideologischen „Lager“ bei Wahlen zum Reichstag und Bundestag auf sich vereinigen konnten.

Demokratie funktioniert nicht ohne ein ausreichendes Maß an politischer Teilhabe. Die Relevanz von Partizipation im Sinne eines aktiven, am politischen Prozess mitwirkenden Bürgers ist nicht neu: In seiner berühmten „Gefallenenrede“ betonte schon Perikles, dass nicht der „stille“, alles hinnehmende Bürger der Idealtyp sei, sondern vielmehr eine aktive, sich in die Belange des Staates einmischende Bürgerschaft zentral und essenziell für den Fortbestand und den Erfolg eines demokratisch organisierten Staates und dessen Gemeinwesen sei. Vor dem Hintergrund dieser Annahme, auf die sich auch viele jüngere Demokratietheorien stützen,2 und im Hinblick auf den institutionellen Wandel, den die im 19. Jahrhundert etablierten Nationalstaaten über die Zeit hinweg durchlaufen haben, ist es notwendig, Datenmaterial zur Verfügung zu haben, anhand dessen das Ausmaß politischer Beteiligung in für moderne Demokratien zentralen Institutionen beschrieben und analysiert werden kann. Hierzu zählen etwa die Größe der Wählerschaft im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, sodass bemessen werden kann, wie groß die Gruppe in der Bevölkerung eines Staates ist, die an Wahlen teilnehmen und damit die Inhalte von Politik bestimmen darf, die Beteiligung an Wahlen zu Parlamenten und weiteren politischen Ämtern sowie die Stärke politischer Parteien auf der Grundlage der von ihnen erzielten Wahlergebnisse.

Ziel dieses Kapitels ist es, lange Reihen zentraler Indikatoren zur politischen Partizipation in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert zu präsentieren und – vor dem Hintergrund der institutionellen Struktur des jeweils bestehenden politischen Systems in Deutschland – zu interpretieren. Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut: Der zweite Abschnitt gibt einen kurzen Überblick zum Begriff „Partizipation“, zu ihren verschiedenen Erscheinungsformen und zur Relevanz des Grades der Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger für das Vertrauen in das jeweilige politische System und damit für dessen Stabilität und Fortbestand. Abschnitt drei präsentiert ausgewählte Zeitreihen, die den Grad der politischen Partizipation in Deutschland reflektieren. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Anteil der Wahlberechtigten an der Gesamtbevölkerung, der Beteiligung der Wahlberechtigten an Parlamentswahlen auf nationaler Ebene und den Wahlergebnissen ausgewählter ideologischer „Lager“ seit der Etablierung Deutschlands als Nationalstaat im Jahr 1871. Zudem werden die hier präsentierten Daten vor dem Hintergrund der Entwicklung des politischen Systems in Deutschland und dessen Ausprägungen näher interpretiert.

Politische Partizipation: Erscheinungsformen und Implikationen

Politische Partizipation tritt in unterschiedlichen Erscheinungsformen auf und kann – je nach Ausprägung und Ausgestaltung – immense Konsequenzen für den politischen Prozess und dessen Ergebnisse in demokratisch organisierten Staaten haben. Prominente Unterscheidungen wie die von Schultze3 erfolgen nach der Differenzierung (1) zwischen institutionalisierten, das heißt in der Verfassung verankerten, und nicht institutionalisierten Formen der Partizipation, (2) zwischen direkter und indirekter, repräsentativer Teilhabe und (3) zwischen konventionellen und unkonventionellen Ausprägungen der Mitwirkung am politischen Prozess. Für diese Differenzierungen lassen sich leicht Beispiele finden. Während in der Bundesrepublik Deutschland die Beteiligung an einer genehmigten Demonstration für eine direkte, von der Verfassung legitimierte und konventionelle Form der politischen Partizipation steht, so ist die Gründung einer Bürgerinitiative oder die Beteiligung daran ein Beispiel für einen direkten, konventionellen, jedoch nicht verfassten Typ von politischer Beteiligung. Eine Hausbesetzung oder etwa die Blockierung von Bahngleisen wäre nicht nur direkt und nicht verfassten, sondern auch unkonventionell.4 Die drei beispielhaft genannten Formen politischer Partizipation weisen jedoch – aus der Perspektive des jeweils teilnehmenden politischen Akteurs – relativ hohe Kosten im Hinblick auf die in die politische Aktion investierte Zeit sowohl vor als auch während und auch nach dem politischen Engagement auf. Der einfachste Weg, in modernen, repräsentativ organisierten Demokratien am politischen Prozess teilzuhaben, ist die Beteiligung an Wahlen für öffentliche Ämter oder Parlamente, bei denen Kandidierende verschiedener Parteien, die jeweils unterschiedliche ideologisch-programmatische Positionen vertreten, um die Stimmen der Wahlberechtigten eines Landes werben.

Das Kapitel konzentriert sich im Folgenden auf die Entwicklung dieser relativ kostengünstigen, verfassten, repräsentativen und konventionellen Form der politischen Teilhabe in Deutschland im Zeitverlauf und geht der Frage nach, wie sich institutionelle Faktoren, insbesondere in Form der Ausgestaltung des Wahlrechts, auf den Grad der politischen Teilhabe in Deutschland seit 1871 ausgewirkt haben.

Zuvor muss jedoch kurz der Frage nachgegangen werden, warum es relevant ist, sich mit dem Ausmaß politischer Partizipation wissenschaftlich zu beschäftigen. Folgt man der Studie von Easton5 und damit einem Klassiker der politischen Partizipationsforschung, so hängt das Fortbestehen eines politischen Systems maßgeblich davon ab, ob es in ausreichendem Maß politisch von den Bürgerinnen und Bürgern unterstützt wird. Nur wenn die Individuen dem politischen System durchgängig ein hohes Maß an Vertrauen und damit Unterstützung entgegenbringen, kann es sich gegenüber den sich ständig verändernden externen Einflussfaktoren – etwa internationale ökonomische Krisen oder außenpolitische Konflikte und militärische Auseinandersetzungen – langfristig behaupten, da die von den gewählten politischen Repräsentanten getroffenen Entscheidungen nicht immer neu durch die Bürgerschaft legitimiert werden müssen. Schließlich sorgt ein hinreichendes Ausmaß an Vertrauen seitens der Bürgerinnen und Bürger in die politischen Institutionen dafür, dass die getroffenen Entscheidungen von Parlament und Regierung im Sinne aller sind. Die Makroebene – demokratische politische Systeme und ihre Institutionen – braucht daher auf der Mikroebene Bürgerinnen und Bürger, die am politischen Prozess, etwa durch die Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen, teilhaben und so eine legitimierte Basis für das politische Handeln der gewählten Repräsentanten schaffen.6

Eine niedrige Wahlbeteiligung kann Folgen für die Inhalte und Ergebnisse von Politik haben. Wenn etwa bestimmte soziale Gruppen unter den tatsächlich Wählenden überbzw. unterrepräsentiert sind, dann besteht der Anreiz für die gewählten Repräsentanten, die Politikinhalte so zu gestalten, dass diese eher den sozialen Gruppen entsprechen und zu Gute kommen, die eine höhere Bereitschaft zur Wahlteilnahme aufweisen. Was ist der theoretische Hintergrund für diesen Mechanismus? Wenn Parteien und ihre Kandidierenden vor allem das Ziel der Maximierung ihres Stimmenanteils und die Wiederwahl verfolgen7 und die Wählenden sich zu einem nicht unbedeutenden Grad auch auf Basis der inhaltlichen Versprechungen von Parteien und Kandidierenden entscheiden, wie von zahlreichen Studien empirisch nachgewiesen wurde,8 dann besteht für um Stimmen werbende, responsiv handelnde – das heißt die Interessen der Bürgerinnen und Bürger aufgreifende – politische Akteure ein deutlicher Anreiz, solche Politikinhalte zu implementieren, von denen vor allem diejenigen sozialen Gruppen profitieren, die eine höhere Bereitschaft zur politischen Partizipation aufweisen.9 Dies impliziert die Gefahr der systematischen Vernachlässigung der Interessen der Teile der Wählerschaft, die mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht wählen gehen.10 Für die Ergebnisse des politischen Prozesses wie Regierungsbildung und Regierungshandeln kommt es also nicht nur darauf an, wie hoch die Wahlbeteiligung ausfällt, sondern auch, dass die verschiedenen Gruppen einer Gesellschaft sich zu gleichen Maßen an Wahlen zu öffentlichen Ämtern beteiligen. Während das individuelle Verhalten von einer Vielzahl sozioökonomischer und sozialisationsbedingter Faktoren – etwa Alter, Einkommen, Bildung, politisches Interesse und politische Einstellungen sowie dem regional-familiären Umfeld und dem jeweiligen „sozialen Kapital“ – abhängt,11 die hier im Folgenden nicht näher beleuchtet werden können, so ist ein zentraler institutioneller Faktor das jeweilige Wahlrecht, das definiert, welche Teile der Bevölkerung überhaupt am politischen Prozess in Form der Partizipation an Wahlen teilnehmen dürfen. Im Folgenden wird daher nicht nur die Wahlbeteiligung bei Wahlen zum Reichstag und Bundestag in Deutschland seit 1871 betrachtet, sondern in einem vorgelagerten Schritt untersucht, wie groß überhaupt der Anteil der wahlberechtigten Staatsangehörigen an der Gesamtbevölkerung war. Schließlich werden die Stimmenanteile der Parteien ausgewählter ideologischer „Lager“ im Zeitverlauf analysiert, um die – im Großen und Ganzen hohe – Stabilität der ideologischen Grundausrichtung der Wählenden trotz massiver Erweiterungen des Elektorats um große Teile der deutschen Bevölkerung im Zeitverlauf von rund 130 Jahren nachzuzeichnen.

Entwicklung der politischen Partizipation in Deutschland seit 1871

Die Darstellung konzentriert sich im Folgenden auf die in modernen, repräsentativ organisierten Demokratien am häufigsten angewandte und – für die Bürgerinnen und Bürger – am wenigsten kostenintensive Form der politischen Partizipation und untersucht den Grad der Teilnahme an Wahlen zum Parlament auf nationaler Ebene in Deutschland seit 1871. Der erste Schritt liegt zunächst darin festzustellen, wie groß der Kreis derjenigen Bevölkerungsteile war, die überhaupt an einer Wahl zum Reichstag von 1871 bis 1933 bzw. zum Deutschen Bundestag teilnehmen durften. In einem zweiten Schritt geht der Beitrag der Frage nach, wie sich der Anteil der Wahlberechtigten, die an einer Reichstagsbzw. Bundestagswahl teilgenommen haben, über die Zeit entwickelt hat. Schließlich wird die Entwicklung der Ergebnisse der aus mitunter mehreren Parteien mit ähnlicher ideologischer Ausrichtung zusammengesetzten „Lager“12 näher beleuchtet, die Deutschland aufgrund ihrer Kontrolle über Mandate in Parlament und Regierung seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert maßgeblich geprägt haben.

Anteil der Wahlberechtigten

Der Anteil der Wahlberechtigten eines Staates gibt Aufschluss darüber, wie exklusiv das Wahlrecht im Hinblick auf die Anzahl der Menschen ist, die am politischen Prozess durch die Wahl von Repräsentanten und damit indirekt an der Gestaltung politischer Inhalte teilhaben können. Tabelle 1 und Abbildung 1 illustrieren, zu welchem Grad die Einwohnerinnen und Einwohner Deutschlands seit 1871 bei Wahlen zum Reichstag und Bundestag aufgrund des – sich über die Zeit verändernden – Wahlrechts eingebunden wurden. So waren bei den Wahlen zum Reichstag im Deutschen Kaiserreich von 1871 bis 1912 nur männliche deutsche Staatangehörige ab der Vollendung ihres 25. Lebensjahres, die zudem nicht unter Vormundschaft standen, sich nicht im Konkurs befanden oder Armenunterstützung erhielten, berechtigt teilzunehmen, was in diesem Zeitraum einem Anteil von rund einem Fünftel der Bevölkerung gleichkam. Mit der Ausweitung des Wahlrechts auf die weiblichen deutschen Staatsangehörigen und die Senkung des Wahlalters auf 20 Jahre stieg dieser Wert auf 58,5 Prozent bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919 sprunghaft an.13 Im Verlauf der Weimarer Republik stieg der Anteil der Wahlberechtigten an der Gesamtbevölkerung weiter an und erreichte bei der Reichstagswahl im November 1932 einen Wert von 68,4 Prozent, was mit dem Erreichen des Wahlalters durch die hohe Anzahl an Staatsangehörigen erklärt werden kann, die zwischen den Jahren 1900 und 1910 geboren wurden.

Zur Wahl des ersten Deutschen Bundestages im Jahr 1949, bei der das Alter zur Erlangung des aktiven Wahlrechts wieder auf 21 Jahre erhöht wurde, lag der Anteil der Wahlberechtigten an allen Einwohnern Westdeutschlands bei 63,4 Prozent. Dieser Wert wuchs im Zeitverlauf auf mehr als 70 Prozent an (zur Bundestagswahl 2013 lag der Anteil der Wahlberechtigten an der Gesamtbevölkerung bei 76,9 Prozent), was zum einen mit dem Absenken des Wahlalters auf 18 Jahre ab der Bundestagswahl 1972 als auch mit dem Anwachsen der Lebenserwartung erklärt werden kann. Letzteres führte zu einem immer größer werdenden Anteil der über 18 Jahre alten Bevölkerung in Deutschland an der Gesamtbevölkerung. Zusammengefasst bleibt festzuhalten, dass sich der Anteil der vom Wahlrecht und damit einer grundlegenden Form der politischen Partizipation in modernen Demokratien ausgeschlossenen Bevölkerung in Deutschland signifikant von rund 80 Prozent auf etwa 25 Prozent verringert hat. Unter der Annahme, dass es Parteien und ihren Vertretern um Stimmenmaximierung geht, müssen die politischen Interessen eines nunmehr großen Teils der Bevölkerung von den für Parlamentsmandate kandidierenden Parteienvertreterinnen und -vertretern aufgegriffen werden. Dennoch hat nach wie vor ein nicht unbedeutender Teil der Bevölkerung, vor allem Kinder und Jugendliche sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, auf Bundesebene keine Möglichkeit, sich an Wahlen zu beteiligen und damit seine Interessen an politische Vertreter zu delegieren, was zu einer Debatte um Reformen des Wahlrechts geführt hat.14 ► Tab 1, Abb 1

Wahlbeteiligung

Neben dem Anteil der vom Wahlrecht berücksichtigten Teile einer Gesellschaft ist ein zweites Maß für politische Partizipation der Anteil der Wahlberechtigten, die von ihrer Möglichkeit der Teilnahme am politischen Prozess Gebrauch machen. Daher werden der Anteil der an Wahlen partizipierenden Wahlberechtigten und seine Entwicklung im Zeitverlauf im Folgenden etwas genauer betrachtet. Zu beachten ist hierbei, dass auf diesen Wert nicht nur die Ausgestaltung des Wahlrechts einwirkt, sondern vielmehr auch die Werte und Einstellungen der Individuen, die – je nach persönlichem Kontext – eine höhere oder niedrigere Bereitschaft zur Teilnahme an Wahlen zum Reichstag oder Bundestag aufweisen können.

Tabelle 1 und Abbildung 2 geben die Anzahl der Wählenden sowie deren Anteil an allen Wahlberechtigen wieder, die an den Wahlen im Beobachtungszeitraum teilgenommen haben. Die Beteiligung an den Wahlen zum deutschen Parlament stieg im Lauf des Kaiserreichs von 1871 bis 1912 von 51 Prozent auf 84,9 Prozent aller Wahlberechtigten deutlich an. In der Weimarer Republik ist zunächst ein Absinken der Wahlbeteiligung von 83 Prozent bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919 auf 75,6 Prozent zur Reichstagswahl 1928 zu beobachten. In den Krisenjahren der ersten deutschen Demokratie ab 1929 stieg die Teilnahme an den Reichstagswahlen wieder deutlich an und erreichte bei der letzten, noch halbwegs freien Reichstagswahl im März 1933 ein „Allzeithoch“ von 88,8 Prozent. Angesichts der Stärke der die parlamentarische Demokratie ablehnenden Parteien KPD, DNVP und NSDAP bei den Reichstagswahlen in diesem Zeitraum ist eine hohe Wahlbeteiligung offenbar nicht automatisch ein Indikator für die Zufriedenheit der Wählerschaft mit dem politischen System und seinen Grundprinzipien, wie dies vielfach in den Medien nach Wahlen, die durch eine geringe Wahlbeteiligung gekennzeichnet sind, behauptet wird. ► Tab 1, Abb 2

Bei den ersten Wahlen zum Deutschen Bundestag nach der nationalsozialistischen Diktatur im September 1949 lag die Wahlbeteiligung bei 78,5 Prozent und damit deutlich unter den Werten aus den frühen 1930er Jahren. Im Lauf der 1950er, 1960er und insbesondere der 1970er Jahre stieg der Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die von ihrem Wahlrecht bei Bundestagswahlen Gebrauch machten, deutlich an und erreichte 1972 und 1976 Höchstwerte von 91,1 Prozent bzw. 90,6 Prozent. Auch 1980 und 1983 blieb der Anteil der abgegebenen Stimmen an der Zahl der Wahlberechtigten mit 88,6 Prozent bzw. 89,1 Prozent sehr hoch. Im Zeitraum zwischen den Bundestagswahlen 1987 und 2009 ging die Wahlbeteiligung nahezu kontinuierlich zurück – Ausnahmen bildeten die Wahlen 1994 und 1998 – und erreichte mit einem Wert von 70,8 Prozent im Jahr 2009 einen Tiefpunkt, der – wenn man die Zeitreihe in Tabelle 1 heranzieht – zuletzt bei der Reichstagswahl 1884 niedriger war. Zur Bundestagswahl 2013 stabilisierte sich die Wahlbeteiligung, wenn auch mit einem Wert von 71,5 Prozent auf niedrigem Niveau, um dann – auch im Zuge der anwachsenden parteipolitischen Polarisierung infolge der Migrationsund Integrationspolitik15 – auf 76,2 Prozent bei der Bundestagswahl 2017 anzusteigen. Dies deutet darauf hin – auch wenn man die Beispiele der Reichstagswahlen aus den Jahren 1930, 1932 und 1933 heranzieht –, dass von hohen Wahlbeteiligungswerten nicht automatisch auf eine hohe Zufriedenheit mit dem politischen System und seiner Institutionenstruktur geschlossen werden kann. Vielmehr kann auch ein angewachsenes Ausmaß an ideologischer Polarisierung dazu führen, dass mehr Bürgerinnen und Bürger sich an Parlamentswahlen beteiligen.

Wahlergebnisse nach ideologischen Lagern

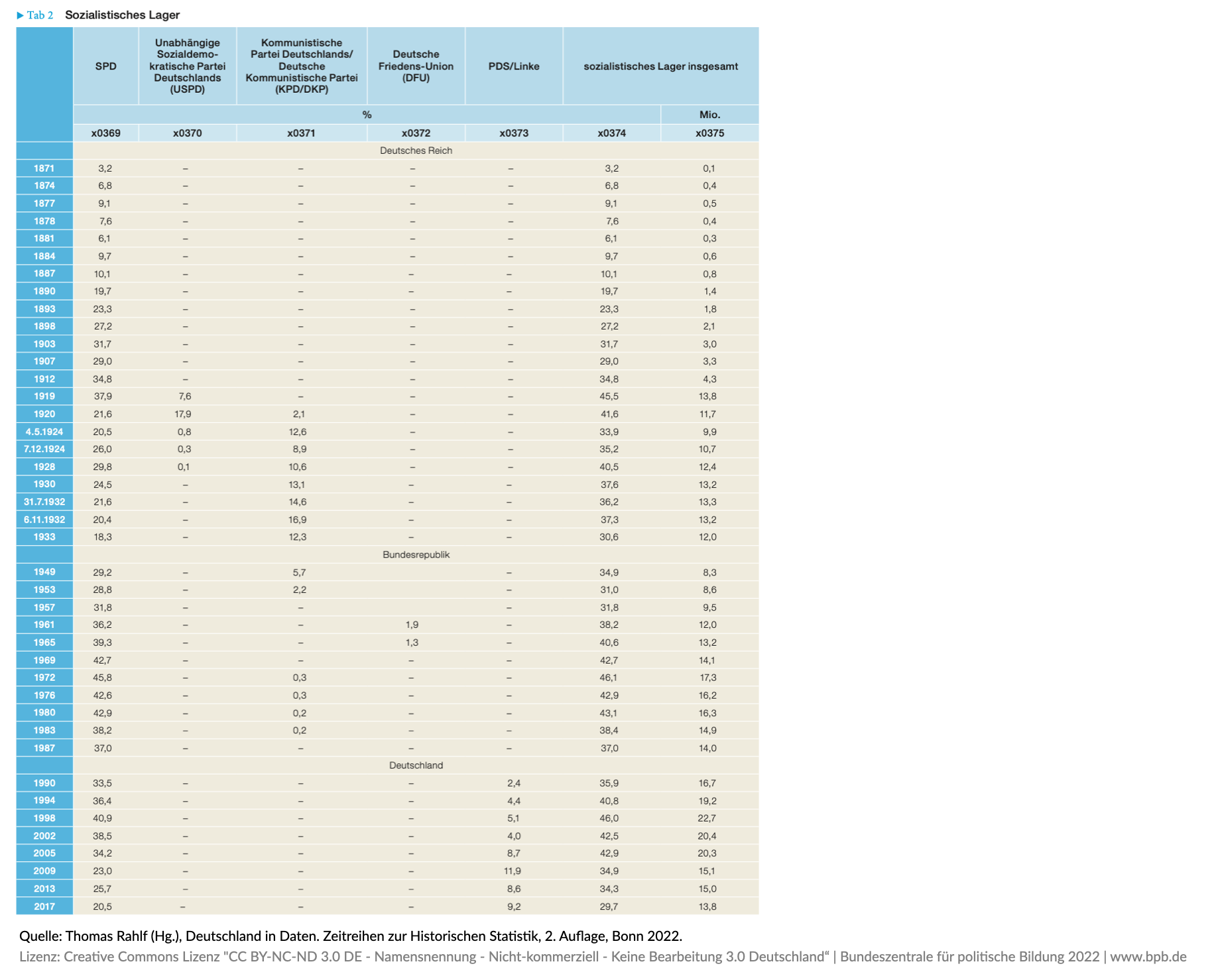

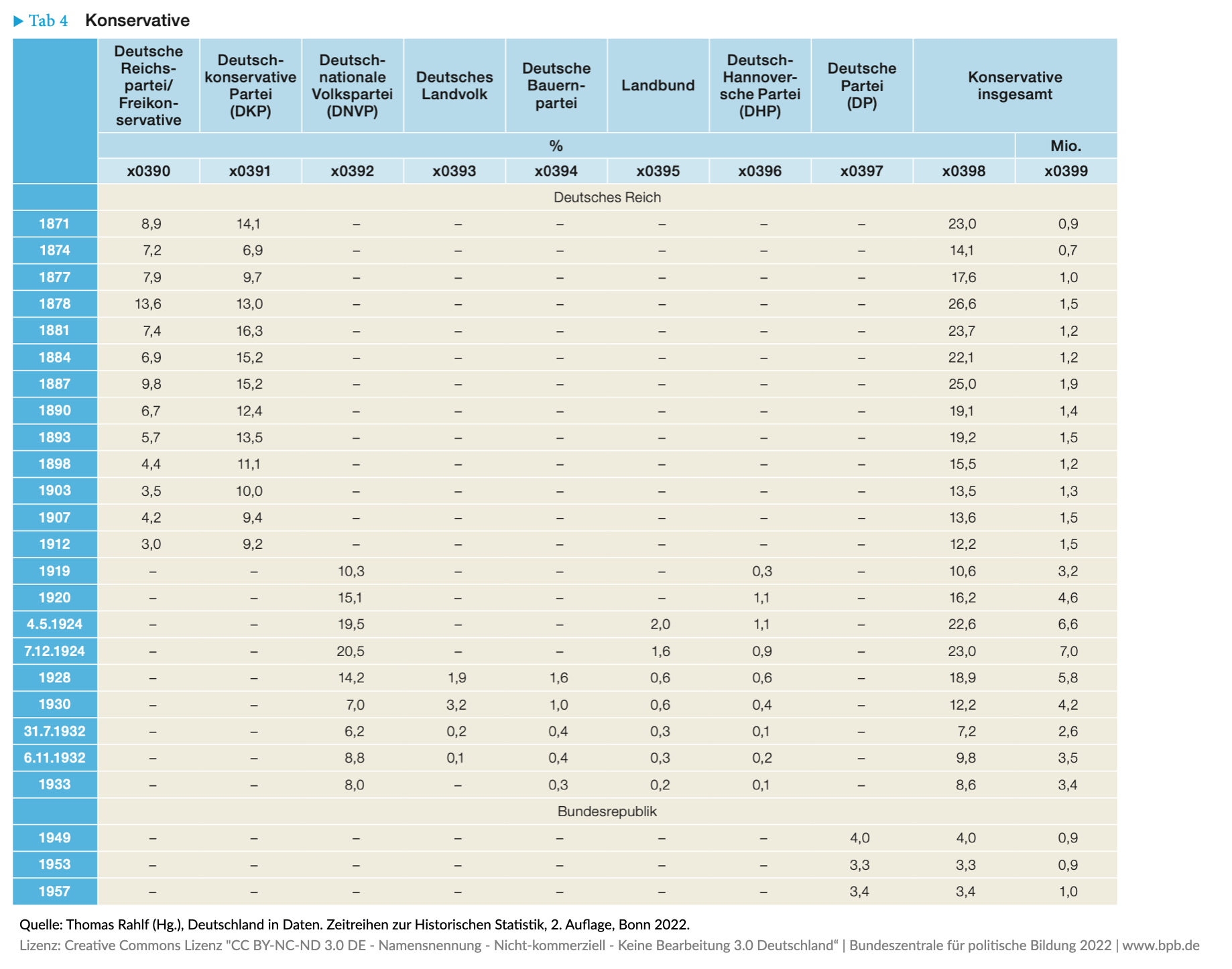

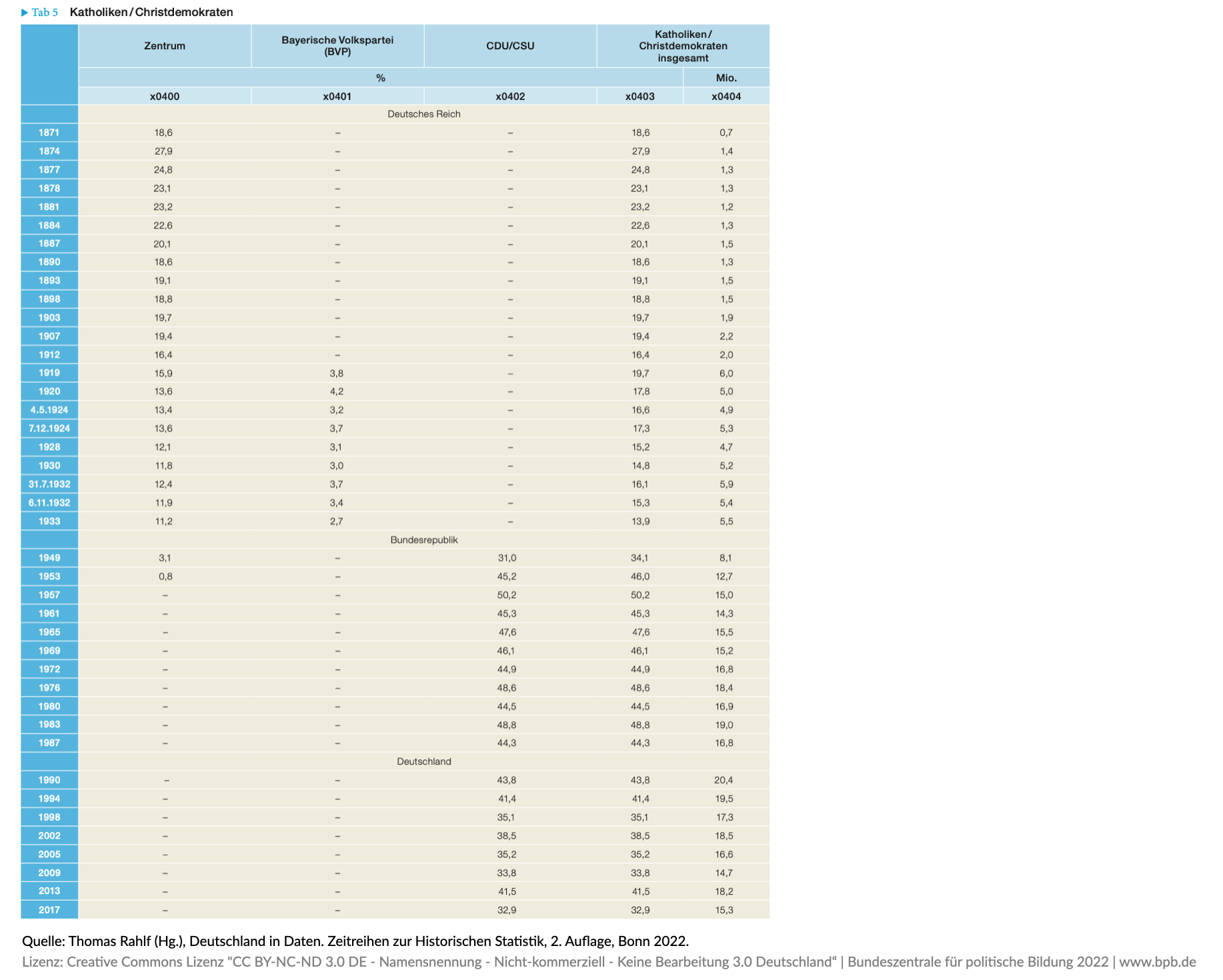

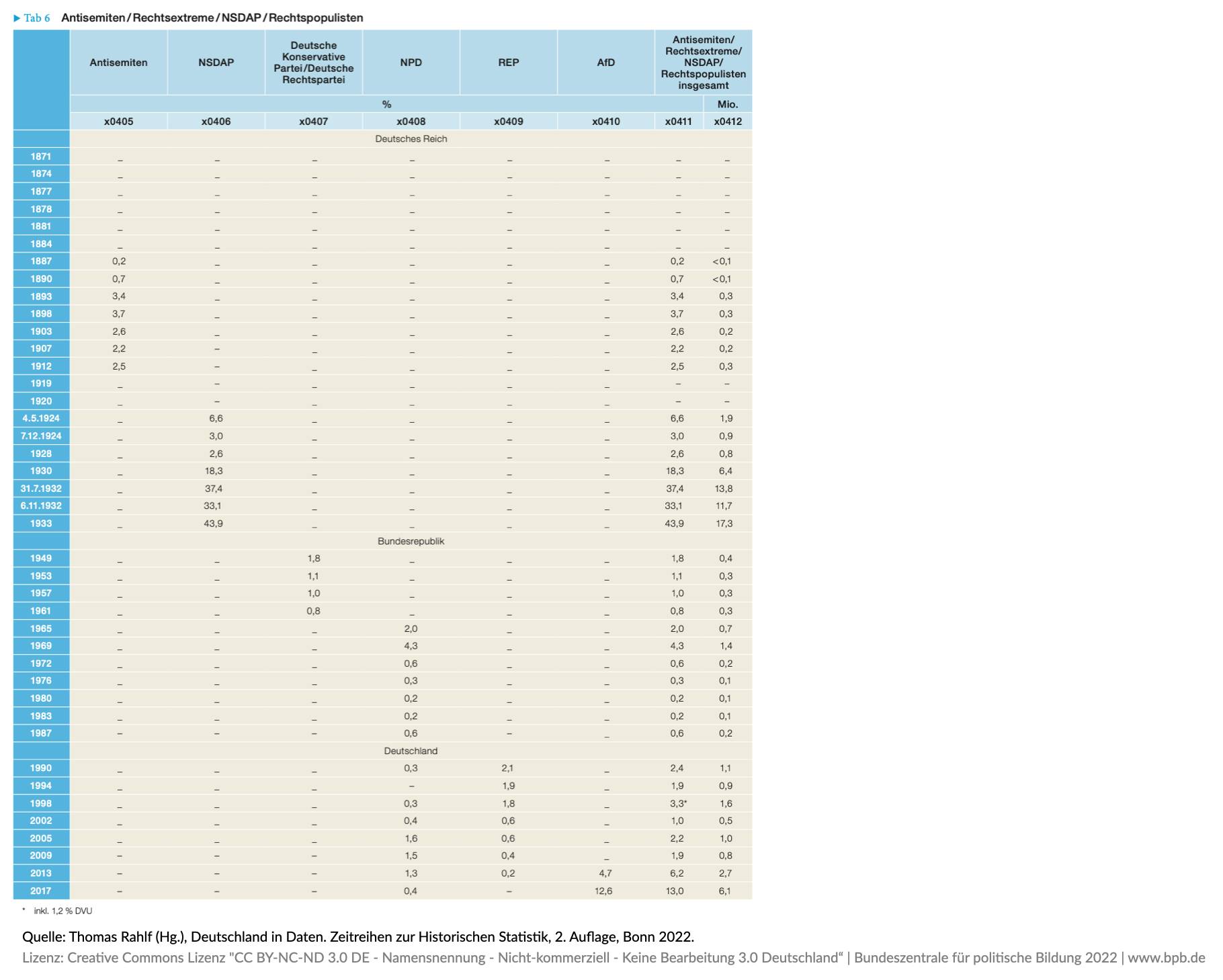

Abschließend soll ein Blick auf die Entwicklung des Abschneidens der ideologischen Lager bei Reichstagsund Bundestagswahlen seit 1912 geworfen werden, was Aufschluss über die Einstellungen der Wählerschaft im Zeitverlauf bringen soll und zudem die Beantwortung der Frage zulässt, ob die Ausdehnung des Wahlrechts auf Frauen 1919 und auf jüngere Bevölkerungsgruppen in den Jahren 1919 und 1972 Auswirkungen auf die Stärke der Parteien hatte. Die Tabellen 2 bis 6 geben die aufsummierten Stimmenanteile der Parteien wieder, die – in Anlehnung an die Studie von Rohe16 – zu ideologisch ähnlich ausgerichteten „Parteifamilien“17 oder „Lagern“ gehören.18 Dies ist einmal das „sozialistische“ Lager, zu dem die SPD bzw. ihre Vorläuferin, die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD), die Kommunistische Partei (KPD/DKP), die Deutsche Friedensunion (DFU), die Partei des demokratischen Sozialismus (PDS) sowie die Linke zählen. Als Parteien des liberalen Lagers gelten im Kaiserreich die Nationalliberalen, die Deutsche Freisinnige Partei, die Liberale Vereinigung und die Deutsche Fortschrittspartei. In der Weimarer Republik gehören die Deutsche Demokratische Partei (DDP; ab 1930: Deutsche Staatspartei, DStP) sowie die Deutsche Volkspartei (DVP) zur liberalen Parteifamilie und in der Bundesrepublik ab 1949 die Freien Demokraten (FDP). Zu den parteipolitischen Vertretern des konservativen Lagers wird für den Zeitraum des Kaiserreichs die Deutsche Reichspartei sowie die Deutschkonservative Partei gezählt, für die Weimarer Republik die Deutschnationale Volkspartei (DNVP), das Deutsche Landvolk, die Deutsche Bauernpartei, der Landbund sowie die Deutsch-Hannoversche Partei und für die Bundesrepublik die Deutsche Partei. Das katholische bzw. ab 1949 christdemokratische Lager besteht aus der Zentrumspartei sowie von 1919 bis 1933 aus Zentrum und Bayerischer Volkspartei. Für den Zeitraum ab 1949 werden zur Ermittlung der Stärke des katholisch-christdemokratischen Lagers die Stimmenanteile von CDU und CSU sowie des Zentrums aufaddiert. Das rechtsextreme, antisemitisch durchsetzte Lager besteht zu Zeiten des Kaiserreichs aus den Antisemiten, während der Weimarer Republik aus der NSDAP und seit 1949 aus den weit rechts stehenden bzw. rechtsextremen Parteien Deutsche Konservative Partei/Deutsche Rechtspartei (DKP/DRP), der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), den Republikanern (REP) und der Deutschen Volksunion (DVU). Hinzu kommt die 2013 gegründete „Alternative für Deutschland“ (Af D). Die Af D verstand sich zwar zunächst als europaskeptische, rechtsliberale Partei; jedoch zeigen empirisch-analytische Studien, dass die Af D sich nicht erst infolge des Migrationsstroms nach Europa allgemein und Deutschland insbesondere seit dem Spätsommer 2015 zu einer rechtspopulistischen Partei mit einem starken, ideologisch weit rechts stehenden innerparteilichem Flügel gewandelt hat, sondern dass diese spezifische ideologische Ausrichtung bereits bei der Bundestagswahl 2013 deutlich feststellbar war.19 Abbildung 3 vermittelt eine Übersicht zur Entwicklung des Stimmenanteils der jeweiligen ideologischen „Lager“ im Zeitverlauf von 1871 bis 2017. ► Abb 3

Die Ergebnisse zeigen, dass das sozialistische Lager während des Kaiserreichs und damit während des Industrialisierungsprozesses an immer stärkerem Rückhalt in der Wählerschaft gewann, sodass die SPD bei der Reichstagswahl 1912 knapp 35 Prozent der Stimmen erreichte. ► Tab 2

Jedoch spiegelt sich die zunehmende Stärke der Sozialdemokratie nicht adäquat durch den Grad ihrer parlamentarischen Repräsentation im Reichstag wider. Der Grund dafür war, dass die Wahlkreiseinteilung trotz der massiven Bevölkerungsbewegungen in die industriellen Ballungszentren und der damit verbundenen zunehmenden Urbanisierung zwischen 1871 bzw. 1873 und 1912 nicht verändert wurde.20 Da die Hochburgen der SPD vor allem in städtisch-industriell geprägten Regionen des Deutschen Reiches lagen, profitierten vor allem die in den ländlichen Regionen überdurchschnittlich starken konservativen Parteien von der nicht veränderten Wahlkreiseinteilung. Lösche21 verdeutlicht dies an folgendem Beispiel: Zur Reichstagswahl 1912 gab es 12 000 Wählende im ländlichen Wahlkreis Schaumburg-Lippe, während der gewählte Abgeordnete des urbanen Berliner Wahlkreises Teltow-Charlottenburg rund 300 000 Wählende im Reichstag vertrat. Dieser Zusammenhang wird auch durch eine genauere Betrachtung der Ergebnisse in den Wahlkreisen des Kaiserreichs für die Reichstagswahlen 1898 deutlich, bei denen die Sozialdemokraten 27,2 Prozent der Stimmen gewannen, aber nur in 56 – meist urbanen – Wahlkreisen die Mehrheit und damit ein Mandat erringen konnten. Die Deutsch-Konservative Partei gewann ebenfalls 56 Sitze im 1898 gewählten Reichstag, allerdings genügte ihr dafür ein reichsweiter Stimmenanteil von 11,1 Prozent.

Zu den Wahlen in der Weimarer Republik, bei denen sich das sozialistische Lager zunächst in SPD und „Unabhängige Sozialdemokraten“, später in SPD und KPD spaltete, sahen sich die entsprechenden Parteien zusammen bei regelmäßig mehr als 30 Prozent der Stimmen; 1919, 1920 und 1928 konnten die Parteien des sozialistischen Lagers sogar mehr als 40 Prozent der Stimmen erreichen. Das liberale Lager verlor zwischen 1871 und 1933 kontinuierlich an Bedeutung; gleiches, wenn auch in weniger starkem Ausmaß, gilt für die Parteien des konservativen Lagers. ► Tab 3, Tab 4

Hingegen blieb die Unterstützung des katholischen Zentrums nahezu unverändert, wenn auch dessen Stimmenanteile in der Weimarer Republik nicht wieder an die frühen Erfolge in den 1870er und 1880er Jahren von rund einem Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen anknüpfen konnten. ► Tab 5

Auffällig ist, dass sich trotz der massiven Ausweitung der Wahlberechtigung 1919 die Stärken der Lager und auch der einzelnen Parteien nicht entscheidend veränderten, was dafür spricht, dass das Wahlverhalten bei Reichstagswahlen weder vom Geschlecht noch von dem großen Austausch der Wählerschaft zwischen 1912 und 1919 signifikant beeinflusst wurde.22 Dies legt nahe, dass vor allem die Bindung an soziale Milieus ein stabilisierender und entscheidender Faktor war, der das Wahlverhalten strukturierte.

Eine Ausnahme bilden die Ergebnisse der Parteien, die zum rechtsextremen, antisemitischen Lager gezählt werden können. Zu Zeiten des Kaiserreichs erreichten die politischen Kräfte aus dieser ideologischen Parteifamilie maximal 3,6 Prozent der gültigen Stimmen, woran sich auch bei den Reichstagswahlen 1924 und 1928 durch die Kandidatur der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) mit Stimmenanteilen zwischen 2,6 und 6,6 Prozent zunächst nicht viel änderte. Bei den Reichstagswahlen im Juni 1932, November 1932 und März 1933 wurde die NSDAP jedoch stärkste Partei und gewann bei diesen Wahlen einen höheren Stimmenanteil als die Parteien des sozialistischen Lagers. In der Bundesrepublik von 1949 bis 1990 konnten rechtsextreme Parteien zusammen bei keiner Bundestagswahl gemeinsam mehr als 5 Prozent der Stimmen erreichen; 1969 verfehlte die NPD den Einzug in den Bundestag mit 4,3 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen jedoch nur knapp. Seit der Bundestagswahl 1990 stieg der addierte Stimmenanteil der angetretenen ideologisch weit rechts stehenden Parteien gegenüber den Wahlen der 1970er und 1980er Jahre wieder merklich an. Während die um Wählerstimmen werbenden rechtsextremen Parteien REP, DVU und NPD nicht über mehr als 3,3 Prozent der Zweitstimmen hinauskamen, die sie zusammengefasst bei der Bundestagswahl 1998 errangen, stiegen durch das Antreten der Af D bei den Bundestagswahlen 2013 und 2017 die aufsummierten Stimmenanteile rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien auf 6,2 Prozent (2013) und 13 Prozent (2017) stark an. ► Tab 6

Durch die nach 1945 erfolgte Gründung einer konfessionsübergreifenden Volkspartei in Form von CDU und CSU, die auch liberale und national-konservative Strömungen umfasste, fand eine signifikante Änderung des deutschen Parteiensystems statt, die zu einer Schwächung des liberalen Lagers und einem Aufgehen des konservativen im christdemokratischen Lager führte, das in Westdeutschland mit wenigen Ausnahmen die stärkste ideologische Strömung war.

Diese Vorrangstellung des christdemokratischen Lagers schwächte sich seit der Wiedervereinigung tendenziell ab, wobei die Zerstrittenheit innerhalb des sozialistischen Lagers zwischen SPD auf der einen und PDS bzw. Die Linke auf der anderen Seite die Stellung der Unionsparteien als zentralem Akteur im bundesdeutschen Parteiensystem und im ideologischen Parteienwettbewerb bis 2017 festigte.23 Daran konnte auch die Etablierung der Grünen bzw. von Bündnis 90/Die Grünen als weiterem Teil des bundesdeutschen Parteiensystems mit parlamentarischer Präsenz seit den 1980er Jahren bislang nichts ändern. Inwiefern die anwachsenden Stimmenanteile für ideologisch weit rechts stehende Parteien wie die AfD das tradierte deutsche Parteiensystem nachhaltig ändern werden, bleibt abzuwarten.

Ausblick

Eine aktive, am politischen Prozess interessierte und sich gleichzeitig einbringende Bürgerschaft ist essenziell für die Stabilität moderner Demokratien. Im vorliegenden Beitrag wurde gezeigt, dass durch Veränderungen im Wahlrecht – unter anderem durch die Herabsetzung des Wahlalters und insbesondere durch die Verleihung des Wahlrechts an Frauen – der Anteil der Wahlberechtigten an der deutschen Bevölkerung von rund 20 Prozent zu Zeiten des Kaiserreichs auf etwa 75 Prozent in der Bundesrepublik erhöht wurde. Unter der Annahme, dass vom Wahlrecht solche Anreize ausgehen, dass die um Stimmen werbenden Parteien und Kandidierenden sich vor allem auf die Interessen der Wahlberechtigten konzentrieren, wurde durch die Ausweitung des Wahlrechts die Gefahr, dass sich Parteien und Kandidierende auf die Wünsche einer Minderheit konzentrieren, im Zeitverlauf im Großen und Ganzen gebannt. Bei der Entwicklung der Wahlbeteiligung über die Zeit ist weniger ein stetiges Anwachsen, sondern vielmehr eine leichte „Glockenkurve“ identifizierbar: War der Anteil der an Reichstagsund Bundestagswahlen partizipierenden Personen an allen Wahlberechtigten vor allem in den 1930er sowie in den 1960er, 1970er und frühen 1980er Jahren sehr hoch, so lag er insbesondere bei den ersten Reichstagswahlen der 1870er und frühen 1880er Jahre, aber auch seit den 1990er Jahren unter den vormals erzielten Rekordwerten von rund 90 Prozent. Der Anstieg der Wahlbeteiligung seit 2013 deutet darauf hin, dass eine anwachsende ideologische Polarisierung in der Bürgerschaft – aufgrund für weite Teile der Bevölkerung salienter Themen wie der Finanzkrise, der Zukunft der Europäischen Union, Migration und Integration oder Klimawandel – eine zentrale Rolle hierfür spielt. Die Stärke der ideologischen Lager blieb trotz der signifikanten Erweiterungen der Wählerschaft und massiver Änderungen in der Wirtschaftsund Sozialstruktur Deutschlands aufgrund von Industrialisierung, Bildungsexpansion und dem Wandel zur (digitalisierten) Dienstleistungsgesellschaft halbwegs stabil; die „Auflösung“ des konservativen Lagers sowie die Schwächung der Liberalen kann darauf zurückgeführt werden, dass mit der Gründung der Unionsparteien eine konfessionsübergreifende christliche Partei etabliert wurde, die zudem liberale und national-konservative Wählerschichten an sich binden konnte, für die aber durch die Etablierung der AfD seit 2013 eine neue Herausforderung entstehen kann.

Datengrundlage

Eine historische Analyse ausgewählter Aspekte politischer Partizipation, die einen Fokus auf den Anteil der Wahlberechtigten an der Bevölkerung, den Anteil der Wählenden an allen Wahlberechtigten und schließlich den Anteil zentraler parteipolitischer Akteure an den gültigen abgegeben Stimmen bei Wahlen auf nationaler Ebene hat, muss sich auf die offizielle Statistik einerseits, aber auch auf frühere wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Themengebiet, die bereits Daten erhoben haben, stützen. Für die Zeitperiode seit 2001 wurden Daten des Statistischen Bundesamtes, die auch online unter www.destatis.de zur Verfügung stehen, sowie des Bundeswahlleiters (www.bundeswahlleiter.de) verwendet. Über die Anzahl der Wahlberechtigten, die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die an einer Reichstagsoder Bundestagswahl teilgenommen haben, sowie über die Stimmenzahlen und -anteile der jeweils bei Wahlen antretenden Parteien gibt – für das Deutsche Kaiserreich von 1871 bis 1918 – die Studie von Gerhard A. Ritter und Merith Niehuss24 Aufschluss. Hingegen haben Falter, Lindenberger und Schumann25 Pionierarbeit zu den Wahlen und Wahlergebnissen bei den Wahlen der Weimarer Republik von 1919 bis 1933 geleistet. Für die Epoche seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland sind detaillierte Informationen zu zentralen Kenngrößen der politischen Partizipation über den Bundeswahlleiter (www.bundeswahlleiter.de) erhältlich. Zudem sind – im Archiv der GESIS – zahlreiche Wahlstudien und Umfragedaten verfügbar, die eine detaillierte, die Individualebene berücksichtigende Perspektive zulassen, sodass die Ursachen und Hintergründe politischer Partizipation tiefgreifender erforscht werden können.

Zum Weiterlesen empfohlen

- Daniele Caramani: Elections in Western Europe since 1815: Electoral Results by Constituencies, Houndmills 2000.

- Jan van Deth (Hrsg.): Deutschland in Europa, Wiesbaden 2004. Jürgen W. Falter: Hitlers Wähler, München 1991.

- Silke Keil / S. Isabell Thaidigsmann (Hrsg.): Zivile Bürgergesellschaft und Demokratie: Aktuelle Ergebnisse der empirischen Politikforschung, Wiesbaden 2013.

- Peter Lösche: Kleine Geschichte der deutschen Parteien, Stuttgart 1994.

- Oskar Niedermayer (Hrsg.): Handbuch Parteienforschung, Wiesbaden 2013.

- Hans Rattinger u. a.: Zwischen Langeweile und Extremen: Die Bundestagswahl 2009, Baden-Baden 2011.

- Karl Rohe: Wahlen und Wählertraditionen in Deutschland, Frankfurt a. M. 1992.

- Sigrid Roßteutscher/Rüdiger Schmitt-Beck/Harald Schoen/Bernhard Weßels/Christof Wolf: Zwischen Polarisierung und Beharrung: Die Bundestagswahl 2017, Baden-Baden 2019.

- Rüdiger Schmitt-Beck (Hrsg.): Wählen in Deutschland (Sonderheft 45 der Politischen Vierteljahresschrift), Baden-Baden 2012.

- Rüdiger Schmitt-Beck/Sigrid Roßteutscher/Harald Schoen/Bernhard Weßels/Christof Wolf (Hrsg.): The Changing German Voter, Oxford 2022.

- Harald Schoen/Bernhard Weßels (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 2017, Wiesbaden 2021.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz „CC BY-NC-ND 3.0 DE – Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland“ veröffentlicht. Quelle: Thomas Rahlf (Hg.), Deutschland in Daten. Zeitreihen zur Historischen Statistik, 2. Auflage, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2022.

Anmerkungen

- Ich bedanke mich bei Torben Schütz für die hilfreiche Unterstützung bei der Zusammenstellung und Auswertung der Daten.

- Vgl. für eine Übersicht Manfred G. Schmidt: Demokratietheorien. Eine Einführung, Wiesbaden 2010.

- Rainer-Olaf Schultze: Partizipation, in: Dieter Nohlen/Florian Grotz (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik, München 2011.

- Schultze (Anm. 3), S. 438.

- David Easton: A Systems Analysis of Political Life, New York 1965.

- Vgl. hierzu Robert Putnam: Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, New York 2000; Oscar W. Gabriel/ Volker Kunz: Soziale Integration und politische Partizipation. Das Konzept des Sozialkapitals – Ein brauchbarer Ansatz zur Erklärung politischer Partizipation?, in: Ulrich Druwe/Steffen Kühnel/Volker Kunz (Hrsg.): Kontext, Akteur und strategische Interaktion. Untersuchungen zur Organisation politischen Handelns in modernen Gesellschaften, Opladen 2000; Markus Freitag/Marc Bühlmann: Politische Institutionen und die Entwicklung generalisierten Vertrauens, in: Politische Vierteljahresschrift, 46 (2005) 4, S. 575 – 601.

- Anthony Downs: An Economic Theory of Democracy, New York 1957; Wolfgang C. Müller/Kaare Strøm: Political Parties and Hard Choices, in: Wolfgang C. Müller/ Kaare Strøm (Hrsg.): Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions, Cambridge 1999.

- Vgl. für Deutschland etwa Dieter Fuchs/ Steffen Kühnel: Wählen als rationales Handeln. Anmerkungen zum Nutzen des RationalChoice-Ansatzes in der empirischen Wahlforschung, in: Hans-Dieter Klingemann/Max Kaase (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 1990, Opladen 1994; Edeltraud Roller: Positionsund performanzorientierte Sachfragenorientierungen und Wahlentscheidung. Eine theoretische Analyse aus Anlass der Bundestagswahl 1994, in: Max Kaase/ Hans-Dieter Klingemann (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 1994, Opladen 1998; Paul W. Thurner: The Empirical Application of the Spatial Theory of Voting in Multiparty Systems with Random Utility Models, in: Electoral Studies, 19 (2000) 4, S. 493 – 517; Franz Urban Pappi/Jens Brandenburg: Sozialstrukturelle Interessenlagen und Parteipräferenz in Deutschland. Stabilitität und Wandel seit 1980, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 62 (2010) 3, S. 459 – 483; Marc Debus: Soziale Konfliktlinien und Wahlverhalten: Eine Analyse der Determinanten der Wahlabsicht bei Bundestagswahlen von 1969 bis 2009, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 62 (2010) 4, S. 731 – 749; ders.: Sozialstrukturelle und einstellungsbasierte Determinanten des Wahlverhaltens und ihr Einfluss bei den Bundestagswahlen im Zeitverlauf: Westdeutschland 1976 – 2009, in: Rüdiger Schmitt-Beck (Hrsg.): Wählen in Deutschland, Baden-Baden 2012.

- Vgl. auch G. Bingham Powell: The Chain of Responsiveness, in: Journal of Democracy, 15 (2004) 1, S. 91 –105.

- Vgl. Achim Goerres: Why Are Older People More Likely to Vote? The Impact of Ageing on Electoral Turnout across Europe, in: British Journal of Politics and International Relations, 9 (2007) 1, S. 90 –121; ders.: The Grey Vote. Determinants of Older Voters’ Party Choice in Britain and West Germany, in: Electoral Studies, 27 (2008) 2, S. 285 – 304.

- Vgl. Sidney Verba/Norman Nie: Participation in America. Political Democracy and Social Equality, New York 1972; Sidney Verba/ Kay Schlozman/Henry Brady: Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Politics, Cambridge 1995; Putnam (Anm. 6); Jan W. van Deth: Interesting but Irrelevant. Social Capital and the Saliency of Politics in Western Europe, in: European Journal of Political Research, 37 (2000) 2, S. 115 –147.

- Karl Rohe: Wahlen und Wählertraditionen in Deutschland, Frankfurt a. M. 1992.

- Ausgeschlossen vom Wahlrecht waren zur Zeit der Weimarer Republik neben den Bürgerinnen und Bürgern, die wegen einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte waren, auch die aktiven Soldaten der 100 000 Mann starken Reichswehr.

- Siehe hierzu etwa Achim Goerres/ Guido Tiemann: Kinder an die Macht? Die politischen Konsequenzen der stellvertretenden Elternwahlrechts, in: Politische Vierteljahreschrift, 50 (2009) 1, S. 50 – 74.

- Vgl. Stefan Haußner / Arndt Leininger: Die Erfolge der AfD und die Wahlbeteiligung: Gibt es einen Zusammenhang?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 49 (2018) 1, S. 69 – 90.

- Rohe (Anm. 12).

- Peter Mair/ Cas Mudde: The Party Family and Its Study, in: Annual Review of Political Science, 1 (1998) 1, S. 211– 229.

- Peter Lösche: Kleine Geschichte der deutschen Parteien, Stuttgart 1994.

- Vgl. Marcel Lewandowsky/Heiko Giebler/Aiko Wagner: Rechtspopulismus in Deutschland. Eine empirische Einordnung der Parteien zur Bundestagswahl 2013 unter besonderer Berücksichtigung der AfD, in: Politische Vierteljahresschrift, 57 (2016) 2, S. 247 – 275.

- Die Wahl der Reichstagsmitglieder fand in Einerwahlkreisen mit absoluter Mehrheitswahl statt. Errang keiner der Kandidierenden eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so fand eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern statt, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten hatten.

- Vgl. Lösche (Anm. 18), S. 43f.

- Rohe (Anm. 12), S. 123 –125.

- Marc Debus: Parteienwettbewerb, Regierungsbildung und Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl 2009, in: Oskar Niedermayer (Hrsg.): Die Parteien nach der Bundestagswahl 2009, Wiesbaden 2011.

- Gerhard A. Ritter (unter Mitarbeit von Merith Niehuss): Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1871–1918, München 1980 (GESIS ZA8348 Datenfile Version 1.0.0.).

- Jürgen Falter/ Thomas Lindenberger/ Siegfried Schumann: Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik 1919 –1933, Köln 1986 (GESIS ZA8351 Datenfile Version 1.0.0.).