Rainer Fattmann / Sibylle Lehmann-Hasemeyer / Mark Spoerer

Seit dem späten 19. Jahrhundert nehmen Frauen stärker am öffentlichen Leben teil als in den Jahrhunderten zuvor. Aus amtlichen Statistiken ist dies teilweise nur mit Schwierigkeiten nachzuzeichnen. Anhand des Wahlrechts, der Mitgliedschaft in Parteien und Gewerkschaften, des Hochschulstudiums und des Erwerbslebens zeigt sich eine seit der Weimarer Republik zunehmende Partizipation von Frauen, die in der Zeit des Nationalsozialismus aus ideologischen Gründen zurückgefahren wurde und sich in der Bundesrepublik – sehr langsam – weiterentwickelte.

Bereits während der Französischen Revolution setzten sich frühe Frauenrechtlerinnen wie Olympe de Gouges in ihrer „Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne“ für die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ein. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bildete sich dann auch in Deutschland eine Frauenbewegung, deren Protagonistinnen dafür stritten, dass sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben Frauen gleichberechtigt neben Männern stehen sollten. In diese Zeit fällt auch erstmals die gedankliche Trennung von biologischem und sozialem Geschlecht (engl. „sex“ bzw. „gender“), die nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem ab dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts als analytische Kategorie wiederentdeckt wurde. Unter den Begriff „Gender“ fallen geschlechtsspezifische Zuschreibungen, Rollen und Zustände, die nicht unmittelbar durch das biologische Geschlecht, sondern nur durch soziale Umstände erklärt werden können. Viel diskutiert etwa sind in diesem Zusammenhang die unterschiedlichen beruflichen Chancen von Männern und Frauen oder die Tatsache, dass in Medizin und Pharmazie der männliche Körper als „normale“ Referenzgröße genommen wird.

Dies gilt auch für die amtliche Statistik, die zwar immer zum Ziel hatte, die Lebensumstände aller Menschen zu dokumentieren, dies jedoch im Zweifelsfall aus männlicher Perspektive – was erfasst werden sollte und wie, wurde von Männern erdacht. Dass die Art und Weise, wie statistisch kategorisiert wird, nicht nur Ausdruck von historischen Rollenmustern ist, sondern Einfluss auf die Interpretation der so geordneten Daten darstellt, ist etwa am Beispiel der historischen Entwicklung der Arbeitsmarktstatistik gezeigt worden.1

Ab etwa dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ist eine deutliche Ausweitung der gesellschaftlichen Handlungsspielräume von Frauen zu verzeichnen. Vor allem in den Städten boten sich nun neue Möglichkeiten: Zum einen waren junge Frauen aus der Unterschicht als Arbeiterinnen in Fabriken beschäftigt, allerdings zumeist unter erheblich schlechteren Bedingungen als junge Männer, insbesondere was Qualifikationsmöglichkeiten und den Lohn anging. Zum anderen hatten sie immer häufiger die Möglichkeit, über die klassische Funktion als Magd oder Dienstmädchen hinaus in Dienstleistungsberufe zu gehen. Auch hier waren sie den Männern gegenüber benachteiligt, zumal erwartet wurde, dass sie nach der Heirat oder spätestens nach Geburt des ersten Kindes aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden würden. Doch im späten Kaiserreich und dann verstärkt in der Weimarer Republik gab es vor allem in den urbanen Zentren immer mehr Frauen, die Heirat und Mutterschaft hinauszögerten oder ganz darauf verzichteten.

In diesem Zusammenhang ist auch der Drang in die höhere Bildung zu sehen. Vor allem Töchter aus bildungsbürgerlichen – im Übrigen überproportional häufig jüdischen – Haushalten erstrebten zunehmend Zugang zum Abitur und damit zum Studium, was nach erheblichen Schwierigkeiten auch um die Wende zum 20. Jahrhundert erstmals in Baden gelang (1896 erste Abiturientin, ab 1900 Studienaufnahme ohne Sondererlaubnis). Die anderen deutschen Länder folgten bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. 1923 ernannte die Landwirtschaftliche Hochschule Hohenheim mit der Agrochemikerin Margarete von Wrangell die erste Frau zur ordentlichen Professorin in Deutschland.

Die Forderung nach politischer Mitsprache erfüllte sich erst bei den Wahlen zu den Landtagen und besonders zur verfassunggebenden Versammlung im Januar 1919. In der Weimarer Republik wurde der selbstbewusste urbane Frauentyp à la mode, äußerlich oft erkennbar an Attributen wie einem Bubikopf, dem Tragen von Hosen und Zigarettenkonsum. Die klassische Rollenverteilung blieb zwar bis weit in das späte 20. Jahrhundert die Norm, doch waren nun auch immer mehr alternative Lebensentwürfe möglich.

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde zwar 1949 in Artikel 3 Absatz 2 die Gleichberechtigung von Frauen postuliert, doch wurde nach wie vor erwartet, dass sie nach der Heirat oder dem ersten Kind aus dem Arbeitsmarkt ausschieden. Noch bis 1977 benötigten verheiratete Frauen für die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses das Einverständnis des Ehemanns. Heute bestimmt die klassische Rollenverteilung immer noch in erheblichem Maße die Lebenswirklichkeit, doch nicht mehr die von der Legislative gesetzten arbeitsmarktund sozialpolitischen Rahmenbedingungen. Rechtlich sind Frauen völlig gleichgestellt, wirtschaftlich lässt sich hingegen in unterschiedlichen beruflichen Aufstiegschancen und beim GenderPay-Gap immer noch eine positive Diskriminierung der Männer feststellen.

Dieser Artikel soll dazu beitragen, Unterschiede zwischen Männern und Frauen, soweit sie in historischen Statistiken überhaupt fassbar sind und insoweit sie auf die Kategorie Gender (und nicht Geschlecht) zurückzuführen sind, nachzuzeichnen und somit Hintergrundmaterial für den weiteren Abbau der Diskriminierung nach Geschlecht zu liefern. Daher werden hier zum Beispiel nicht klassisch geschlechtsspezifische Todesursachen (Kindbettfieber etc.) diskutiert, sondern Indikatoren der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen.2

Aktives und passives Wahlrecht

Die ersten Wahlen, in denen Frauen das aktive und passive Wahlrecht in Deutschland ausüben konnten, fanden im Januar 1919 statt: am 5. Januar bei der Wahl der verfassunggebenden Landesversammlung der Republik Baden, am 12. Januar zu derjenigen des Freien Württembergischen Volksstaats und schließlich am 19. Januar zur verfassunggebenden Nationalversammlung, der ersten freien und demokratischen Wahl auf Reichsebene nach dem Sturz der Monarchie. Um den Effekt des Frauenwahlrechts und auch der Senkung des Wahlalters auf 20 Jahre abschätzen zu können, gab es in den folgenden Jahren eine Reihe von Sonderauszählungen. Es existieren daher Daten über das Stimmverhalten beider Geschlechter für die Reichstagswahlen bis 1930 – allerdings nicht flächendeckend, sondern nur für einzelne Städte und Gemeinden. Bis auf 1994 und 1998 sind für die Wahlen ab 1953 sowohl Stimmabgaben für verschiedene Parteien als auch die Wahlbeteiligung nach Geschlecht durch die Statistiken des Bundeswahlleiters gut dokumentiert. Die Unterschiede im Wahlverhalten zwischen den Geschlechtern waren bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919 gering, stiegen jedoch in späteren Wahlen an. Für die Weimarer Republik werden (bei insgesamt unterdurchschnittlicher Wahlbeteiligung) hier mangels reichsweiter Daten lediglich solche für Köln abgebildet, wo die Differenz im Wahlverhalten zwischen Männern und Frauen auffallend groß war. Zwischen 1920 und 1930 lag die Wahlbeteiligung der Frauen im Mittelwert 13 Prozentpunkte unterhalb derjenigen der Männer. In anderen Städten waren diese Unterschiede geringer.3 In der Bundesrepublik war die durchschnittliche Wahlbeteiligung höher und die Differenz zwischen den Geschlechtern geringer. Zudem nahm die Differenz über die Zeit weiter ab. ► Tab 1

Betrachtet man den Anteil der weiblichen Abgeordneten im Reichsbzw. Bundestag, zeichnet sich langfristig ebenfalls ein zunehmender Trend ab. Zu Beginn der Weimarer Republik gab es unter den Abgeordneten der Nationalversammlung und dann des ersten Reichstags einen Frauenanteil von ca. 9 Prozent; in den folgenden sechs Wahlperioden schwankte er um 6 Prozent. Nach der Reichstagswahl 1933, die kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten stattfand, sank der Frauenanteil auf 3,8 Prozent. Ab 1949 stieg er wieder an und erreichte 1957 mit 9,2 Prozent in etwa wieder den Stand der Weimarer Nationalversammlung. In den folgenden Jahren fiel der Anteil weiblicher Abgeordneter wieder und erreichte nach der Bundestagswahl von 1972 mit 5,8 Prozent den niedrigsten Wert in der Nachkriegszeit. Seit 1972 ist der Anteil ständig gestiegen und erreichte 2013 mit 36,3 Prozent den bisher höchsten Stand. ► Abb 1

In den Regierungskabinetten der Weimarer Republik, des „Dritten Reichs“ und auch der frühen Bundesrepublik waren keine weiblichen Minister vertreten. Mit Elisabeth Schwarzhaupt wurde 1961 unter Konrad Adenauer die erste Bundesministerin vereidigt. Sie führte das eigens für sie geschaffene Gesundheitsressort. Dies leitete aber keineswegs eine Trendwende ein: Erst mit dem dritten Kabinett Helmut Kohls 1987 stieg die Zahl der Ministerinnen erstmals über zwei. Ähnliches gilt für die DDR, wo bereits 1952 mit Elisabeth Zaisser die erste deutsche Ministerin vereidigt worden war. Erst seit dem Kabinett Gerhard Schröders 1998 liegt der Anteil der Bundesministerinnen durchgehend bei oder über einem Drittel.

Mitgliedschaft in Parteien und Gewerkschaften

Laut dem preußischen Vereinsgesetz von 1850, das die meisten deutschen Staaten weitgehend übernahmen, wurde Frauen die Mitgliedschaft in politischen Vereinen und Verbänden explizit verboten. Dieses Vereinsrecht wurde 1902 gelockert: Frauen waren jetzt zwar befugt, an Veranstaltungen von Parteien teilzunehmen, durften aber lediglich zuhören. Erst nach der reichsweiten Vereinheitlichung des Vereinsrechts 1908 war es Frauen erlaubt, sich in politischen Parteien über politische Themen zu beraten.4

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts findet man mit Ausnahme der SPD kaum verlässliche Zahlen über Parteimitgliedschaften.5 Bei den Sozialdemokraten stieg der Anteil der weiblichen Mitglieder zunächst stetig bis auf 22 Prozent im Jahr 1930, blieb jedoch bei den Funktionären deutlich darunter. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg waren nur noch 15,4 Prozent der SPD-Mitglieder Frauen. Dieser Anteil stieg dann zwar wieder an, lag aber auch Ende 2019 noch nur bei knapp einem Drittel. Abgesehen von der Linkspartei, die im Jahr 2000 mit fast 46 Prozent den größten Frauenanteil hatte, der dann jedoch abfiel (2019: 36 Prozent), findet man für alle Parteien den Trend einer Zunahme des Frauenanteils. Anfang der 1970er Jahre betrug der Frauenanteil in der CDU etwa 14 Prozent und stieg auf knapp 27 Prozent 2019. Bündnis 90/Die Grünen hatten in den späten 1990er Jahren einen deutlich höheren Frauenanteil als die anderen Parteien. Damals war etwas mehr als ein Drittel ihrer Mitglieder weiblich; in der Folgezeit stieg der Anteil bis auf 41 Prozent 2019. ► Tab 2

Auch in den Gewerkschaften, die ursprünglich im Kern als Interessenorganisationen männlicher Industriefacharbeiter gegründet worden waren und deren Interessenpolitik und Organisationskultur über Jahrzehnte von tradierten traditionellen Rollenvorstellungen geprägt blieb, konnten die weiblichen Mitglieder nur langsam ihren Anteil erhöhen. Zwar stieg der Anteil weiblicher Mitglieder von einer um die Wende zum 20. Jahrhundert kaum mehr als marginalen Größe bis in die Mitte der 1920er Jahre richtungsübergreifend auf etwa ein Fünftel der Organisierten, doch sank er in der Endphase der Weimarer Republik wieder deutlich ab. Die wenigen Gewerkschaftsfunktionärinnen fanden nur selten die Unterstützung ihrer Verbandskollegen und kämpften für tarifpolitische Verbesserungen der weiblichen Beschäftigten oder auch gegen die verschiedenen Kampagnen gegen „Doppelverdienerinnen“ meist auf verlorenem Posten.

Obwohl sich prominente Gewerkschafterinnen wie Maria Weber im DGB-Bundesvorstand in der frühen Bundesrepublik dann für ein Mehr an Lohngerechtigkeit für weibliche Beschäftigte und gesellschaftlicher Gleichberechtigung einsetzten, pendelten bis in die 1980er Jahre die Anteile weiblicher Mitglieder im nun maßgeblichen DGB um die bereits in der Weimarer Republik erreichten Werte. Es dauerte bis 1982, ehe mit Monika Wulf-Matthies für die Gewerkschaft ÖTV erstmals eine Frau an die Spitze einer DGB-Gewerkschaft trat. Vor allem die von der neuen Frauenbewegung angestoßene Diskussion über fortwährende geschlechterspezifische Diskriminierungen, die von Gewerkschafterinnen zunehmend aufgegriffen und zum innerverbandlichen Politikum gemacht wurden, führten im Verein mit einer weiter zunehmenden Berufstätigkeit von Frauen ab den 1980er Jahren zu einer etwas höheren Repräsentanz weiblicher Beschäftigter auf der Ebene der Gewerkschaften

und Berufsverbände. ► Tab 3

Bildungsbeteiligung an Hochschulen

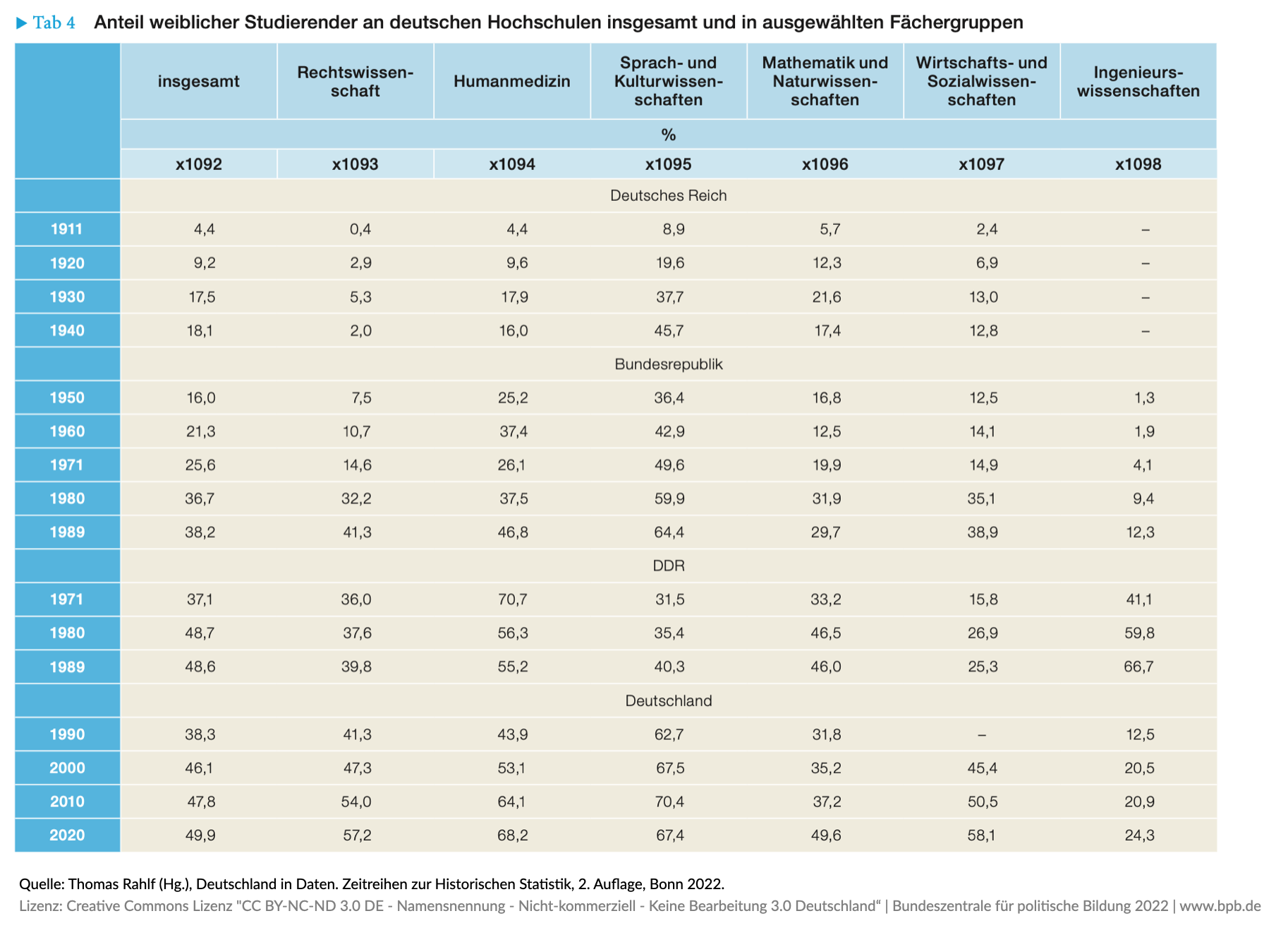

Der Anteil von Frauen an der Studentenschaft der deutschen Hochschulen ist seit der Wende zum 20. Jahrhundert steil angestiegen. Tabelle 4 veranschaulicht die Entwicklung insgesamt und in Bezug auf zentrale Fächergruppen. 1900 ermöglichte zunächst Baden auch seinen weiblichen Landeskindern ein reguläres Studium an den beiden Universitäten des Landes in Freiburg und Heidelberg. Es folgten Bayern (1903), Württemberg (1904), Sachsen (1906) und zum Wintersemester 1908/09 schließlich auch Preußen. Der Anteil der Studentinnen stieg im Ersten Weltkrieg stark an, als ein Großteil der offiziell immatrikulierten männlichen Studenten an die Front eingezogen worden war, und fiel dann wieder bis 1920/21 auf unter 10 Prozent der Studierenden.6 ► Tab 4

Die Schulreformen der Weimarer Republik führten zu einer Expansion des höheren Schulwesens, die binnen eines Jahrzehnts auch eine sprunghaft ansteigende Zahl der Mädchen an den höheren Schulen und zeitverzögert auch der Abiturientinnen zur Folge hatte.7 Analog stieg die Zahl der Studentinnen, bis die dezidiert antiemanzipatorische NS-Politik diese Entwicklung zunächst wieder zurückdrehte, ehe sie dann ab 1940 wie im Ersten Weltkrieg wieder anstieg. 1950 lag die absolute Zahl der Studentinnen und auch ihr Anteil an allen Studierenden in der Bundesrepublik sogar unter den bereits in den frühen 1930er Jahren erreichten Werten. In den folgenden Jahrzehnten egalisierten sich die Geschlechteranteile unter den Studierenden weitgehend in einem mehr oder minder kontinuierlichen Angleichungsprozess. Die Bildungsbeteiligung der Frauen an den Hochschulen der DDR eilte derjenigen in der alten Bundesrepublik dabei um Jahrzehnte voraus; hier stieg der Anteil der Frauen im Hochschulstudium schon bis 1983 auf 50 Prozent.8

Die Angleichung gilt jedoch nur mit erheblichen Einschränkungen und allenfalls der Tendenz nach für die unterschiedlichen Fächergruppen. Die überdurchschnittlich häufige und bis heute anhaltende Präferenz weiblicher Studierender für die Sprach- und Kulturwissenschaften ist dabei gewiss auch auf fortwirkende Rollenmuster, geschlechtsspezifisch vermittelte Bildungspräferenzen und berufsspezifische Möglichkeiten, Beruf und Familie (für Frauen) zu vereinbaren, zurückzuführen. Das Umgekehrte gilt für die sogenannten MINT-Fächer, in denen nach wie vor männliche Studierende in der Überzahl sind. Nichtsdestotrotz sind deutliche Angleichungstendenzen nicht zu übersehen. Sie fallen in der Bundesrepublik besonders in der Rechtswissenschaft und auch im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften wohl nicht zufälligerweise mit dem Aufkommen der zweiten Frauenbewegung und anderer sozialer Bewegungen ab den frühen 1970er Jahren und dem von ihnen mit ausgelösten Wertewandel zusammen.

Beteiligung am Erwerbsleben

Natürlich arbeiteten Frauen auch bereits bevor sie auf dem Arbeitsmarkt auftraten, etwa im Haushalt, und viele auch in landwirtschaftlichen Betrieben. Die Bruttoerwerbsquote, das heißt der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Wohnbevölkerung, wird heute zwar nicht mehr als das ideale Maß für die Teilnahme am Arbeitsmarkt gesehen (die Erwerbstätigenquote, in die die Erwerbslosen nicht mit einfließen, ist aussagekräftiger), doch lässt sie sich bis ins späte 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Tabelle 5 veranschaulicht, dass Frauen vor dem Ersten Weltkrieg zunehmend auf den Arbeitsmarkt drängten. Von 1882 bis zu diesem Zeitpunkt stieg ihre Erwerbsquote von knapp einem Viertel auf knapp ein Drittel. In den 1920er Jahren setzte sich dieser Trend zunächst fort, bis die Quote ab den 1930er Jahren bei etwa 35 Prozent stagnierte. Ausgerechnet unter dem nationalsozialistischen Regime, das die Frauen erklärtermaßen aus dem Arbeitsmarkt herausdrängen wollte (und dies zunächst auch rigide umsetzte), stieg unter dem Einfluss der Hochrüstung die weibliche Erwerbsquote wieder etwas an. In der Bundesrepublik lag sie jahrzehntelang bei knapp einem Drittel, um dann jedoch in den 1980er Jahren anzusteigen. Maßgeblich dafür waren zum einen ein gesellschaftlicher Wertewandel, der sich zum Beispiel im Rückgang der Geburtenrate niederschlug, und zum anderen flexiblere Arbeitszeitmodelle sowie bessere Möglichkeiten der Kinderbetreuung.9 ► Tab 5

Der Abstand zwischen Männern und Frauen bei der Arbeitsmarktpartizipation lag im Deutschen Reich und in der Bundesrepublik vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre stets um die 30 Prozentpunkte. Von den 1970er Jahren bis in die Gegenwart ist diese Differenz auf weniger als 10 Prozentpunkte zusammengeschmolzen. In der DDR war die Erwerbsquote der Männer ähnlich hoch wie im Westen. Die Frauen waren hier jedoch viel früher und weit stärker in das Erwerbsleben integriert. Ihre Erwerbsquote erreichte gegen Ende der DDR mit fast 53 Prozent (1989) einen Wert, der im wiedervereinigten Deutschland selbst in den vergangenen Jahren nicht mehr erreicht werden konnte. Hinter dem leichten Rückgang der Männererwerbsquote in den 1990er Jahren steht vor allem der demografische Wandel: Die Menschen leben länger und schieden bis in die 1990er Jahre zunehmend früher aus dem Arbeitsleben aus. Diese Effekte betreffen natürlich auch die Frauen, doch ganz offensichtlich wurde dies durch die oben genannten Faktoren deutlich überkompensiert.

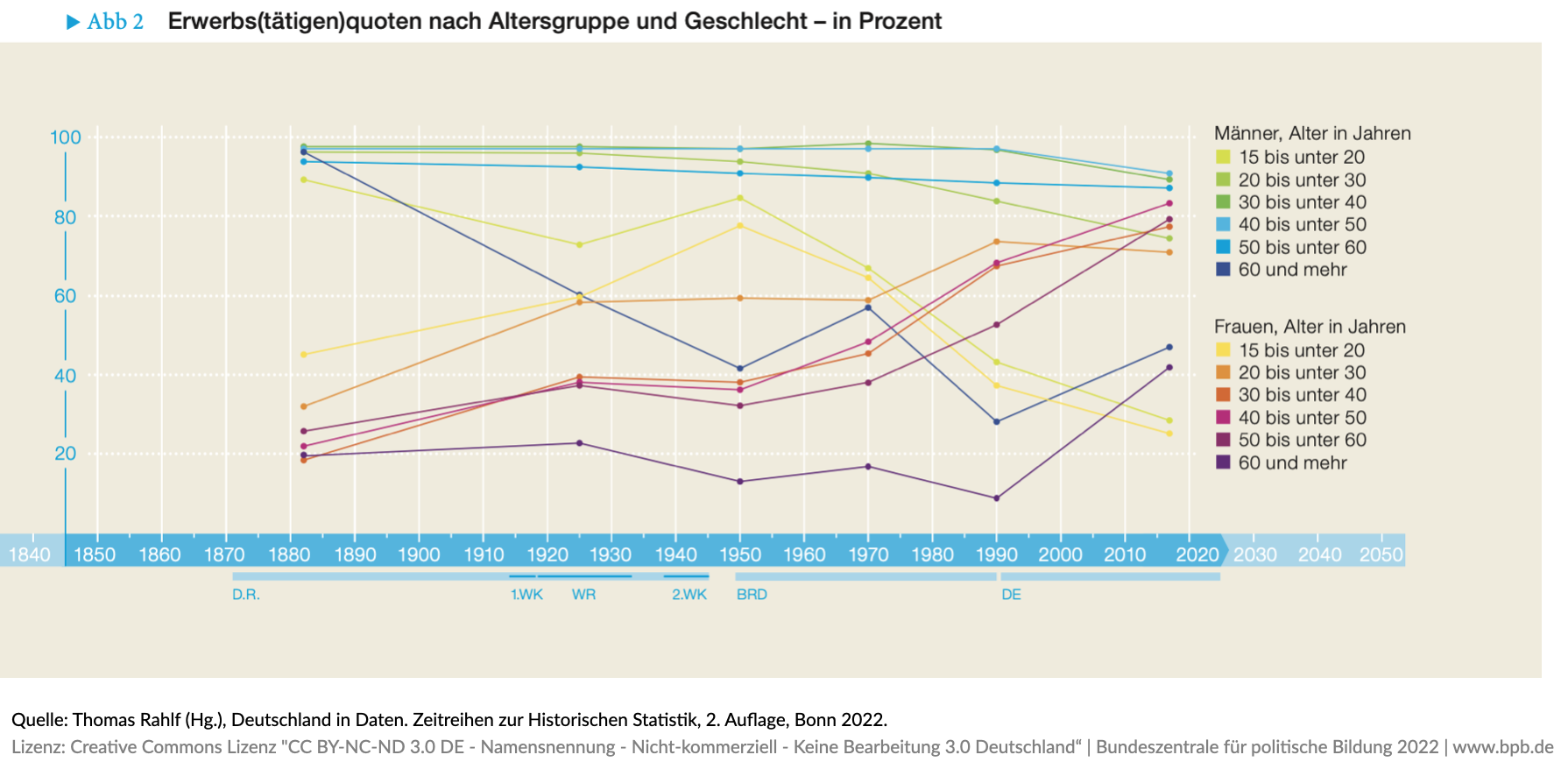

Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zeigt sich in Abbildung 2, in der die geschlechtsund altersspezifischen Erwerbstätigenquoten dargestellt sind. Die altersspezifische Erwerbstätigenquote gibt den Anteil der Erwerbstätigen der entsprechenden Altersgruppe wieder und liegt daher immer über der oben referierten Variante der Bruttoerwerbsquote (bei der zwar im Zähler auch die Erwerbslosen, im Nenner jedoch u. a. auch Kinder und Rentner enthalten sind). ► Abb 2

Die in unterschiedlichen Blautönen eingezeichneten altersspezifischen Erwerbs(tätigen)quoten der Männer veranschaulichen, dass sie aufgrund der längeren Ausbildung immer später in das Erwerbsleben eintraten und es bis Anfang des 21. Jahrhunderts immer früher verließen. Erst in den letzten Jahren ist wieder ein höherer Anteil der über 60-Jährigen im Erwerbsleben geblieben (2017: 47 Prozent). Bei den Frauen sieht die Entwicklung ganz anders und teilweise gegenläufig aus. In der Phase, in der sie Kinder bekamen, verließen viele im Alter zwischen 20 und 30 Jahren den Arbeitsmarkt. Nur wenige stiegen später wieder ein. Seit etwa den 1970er Jahren nähert sich jedoch die Erwerbs(tätigen)quote der Frauen an die der Männer an: Weniger Frauen bekamen jeweils weniger Kinder, die Möglichkeiten der außerhäuslichen Kinderbetreuung verbesserten sich und mehr Männer übernahmen mehr Arbeiten im Haushalt, jedoch im Durchschnitt immer noch deutlich weniger als ihre Partnerinnen. 2017 lagen daher die männlichen und die weiblichen altersspezifischen Erwerbstätigenquoten näher beieinander als jemals zuvor.

Der Vergleich der sektorspezifischen Erwerbsbeteiligung zeigt, dass sich die weibliche Partizipation am Arbeitsmarkt viel länger als die männliche auf die Landwirtschaft konzentrierte, wohingegen Männer deutlich schneller in die besser bezahlten Tätigkeiten im produzierenden Gewerbe (vor allem in Industrie und Bergbau) wechselten. Während in den ersten drei Jahrzehnten der Bundesrepublik etwa 55 Prozent der männlichen Erwerbspersonen im produzierenden Gewerbe arbeiteten, galt dies nur für ein Drittel der weiblichen. Weibliche Erwerbstätigkeit außerhalb der Landwirtschaft konzentrierte sich vielmehr im Dienstleistungssektor (Handel, Verkehr und sonstige Dienstleistungen). ► Tab 6

Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen

Die Unterschiede in den Verdiensten zwischen Männern und Frauen (Gender-Pay-Gap) sind ein viel diskutiertes Thema, das auch heute noch methodisch kaum in den Griff zu bekommen ist. Auf einem von Diskriminierung freien Arbeitsmarkt sollten Lohnunterschiede lediglich Unterschiede in der Arbeitsproduktivität widerspiegeln. Insofern ist es nachvollziehbar, dass in Zeiten, in denen Arbeitsleistung vor allem durch Einsatz physischer Arbeitskraft gekennzeichnet war, Männer aufgrund ihrer körperlichen Konstitution bei vielen Tätigkeiten mehr zu leisten vermochten als Frauen und daher auch höher entlohnt wurden. Studien für die USA haben gezeigt, dass dies Ende des 19. Jahrhunderts auch der Fall war und der Gender-Pay-Gap erst das frühe 20. Jahrhundert prägte, als große Unternehmen (vorzugsweise männliche) Arbeitskräfte langfristig einstellten und (nur) ihnen unternehmensinterne Aufstiegsmöglichkeiten eröffneten.10

Eine geschlechtsspezifische Diskriminierung findet dann statt, wenn von der Äquivalenz von Lohn und Arbeitsproduktivität abgewichen wird. Ein häufig genannter Grund ist, dass die Verhandlungsposition von Frauen in Lohnverhandlungen schwächer ist und auch die von den Tarifparteien ausgehandelten Entgeltsystematiken die typischerweise von Frauen erbrachten Arbeitsleistungen in der Regel schlechter bewerten als diejenigen der Männer, das heißt, die teils gravierenden Einkommensdifferenzen zwischen Männern und Frauen sind bis heute (auch) in den Bewertungsrastern der Tarifsystematiken der Sozialpartner fest verankert.11 Methodisch ist zu beachten, dass die Gegenüberstellung von Wochen-, Monatsoder Jahresverdiensten durch geschlechtsspezifisch unterschiedlich lange Arbeitszeiten verzerrt werden kann, sodass hier auf Bruttostundenverdienste fokussiert wird. Da die Unternehmerseite im Kaiserreich ihren ganzen Einfluss gegen die amtliche Publikation von Löhnen und Gehältern geltend machte, um Vergleiche in Lohnverhandlungen zu erschweren, gibt es erst für die Weimarer Republik brauchbare Angaben (ab 1927). Für den Zeitraum von 1950 bis 2000 liegen Berechnungen des Statistischen Bundesamts für die durchschnittlichen Bruttoverdienste im produzierenden Gewerbe vor; ab 2010 ist auch der Dienstleistungsbereich miteinbezogen, was die intertemporale Vergleichbarkeit geringfügig beeinträchtigt.

Ein größeres methodisches Problem liegt darin, dass die Zahlen Durchschnittswerte über alle von Männern bzw. Frauen in den untersuchten Branchen oder Wirtschaftssektoren erzielten Stundenverdienste angeben. Im statistisch ausgewiesenen Vorsprung der Männer spiegelt sich insbesondere in den vergangenen vier Jahrzehnten nicht unbedingt nur wider, dass sie für die gleiche Arbeit mehr verdient hätten als Frauen, sondern auch die Arbeit war oft eine andere. 1955 entschied das Bundesarbeitsgericht, dass der Gleichheitsgrundsatz des Artikels 3 des Grundgesetzes auch für Tarifvertragsparteien verpflichtend und die Frauenabschläge der „Frauenlohngruppen“ verfassungswidrig seien, erklärte aber gleichzeitig Lohnkategorien, die nach der „Schwere“ der zu leistenden Arbeit differenzieren, für zulässig. In der Folge wurde durch die Schaffung sogenannter Leichtlohngruppen die bisherige Diskriminierungspraxis im Wesentlichen fortgeführt. 1988 wurden schließlich auch die Leichtlohngruppen vom Bundesarbeitsgericht als „mittelbare“ Diskriminierung verboten. Rollenstereotype und geschlechtsspezifische Zuschreibungen wirken dennoch bei der Arbeitsbewertung, Leistungsfeststellung und Bezahlung selbst in tarifgebundenen Unternehmen bis heute fort.12 Allein die Neuregelung der Eingruppierung weiblich dominierter Tätigkeitsfelder etwa in den Sozialund Erziehungsberufen würde einen wichtigen Beitrag zur Verminderung der Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen leisten.

Männer hatten (und haben) weit bessere Chancen, in die höheren Verdienstgruppen aufzusteigen. Wenn also Frauen aufgrund der traditionellen Rollenverteilung oder auch unabhängig von ihrer Leistung in männlich dominierten Hierarchien grundsätzlich schlechtere Aufstiegsmöglichkeiten hatten, so ist dies statistisch nicht zu greifen, jedenfalls nicht in der historischen Rückschau.

In der DDR war bereits in der ersten Verfassung vom Oktober 1949 festgelegt worden, dass das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ auch für (erwachsene wie jugendliche) Männer und Frauen galt (Artikel 18 Absatz 4). Obwohl dieses Gebot in der Tarifpraxis befolgt wurde, führten ähnliche strukturelle Unterschiede wie in Westdeutschland auch in der DDR dazu, dass Männer deutlich häufiger in den höheren Lohnstufen vertreten waren als Frauen.13 Im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen erzielten daher Produktionsarbeiterinnen im Durchschnitt von Industrie und Bauwesen 1980 einen um etwa 15 Prozent geringeren Nettolohn; 1989 lag dieser Wert noch bei 12 Prozent.14

Die in Tabelle 7 referierten Durchschnittswerte (für die DDR liegen keine vergleichbaren Zahlen vor) reflektieren daher Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen, von denen ein Teil aus den oben genannten Gründen „freiwillig“ in Kauf genommen sein mag. Für das Jahr 2020 hat das Statistische Bundesamt errechnet, dass der unbereinigte GenderPay-Gap, also der prozentuale Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Frauen bezogen auf den von Männern, wie er auch hier aus Gründen der historischen Vergleichbarkeit wiedergegeben wird, in den untersuchten Branchen 18 Prozent betrug, der nach Berücksichtigung bestimmter Faktoren bereinigte Wert für 2018 hingegen nur noch 6 Prozent.15 Ohne dass dies für vergangene Jahrzehnte entsprechend genau berechnet werden könnte, wird man davon ausgehen müssen, dass diese „reine“ Geschlechterdiskriminierung beim Verdienst, je weiter man in der Zeit zurückgeht, zunimmt, und etwa 1950 dem hier für den unbereinigten Gender-Pay-Gap in der Industrie errechneten Wert von 36 Prozent sehr nahe gekommen sein mag. ► Tab 7

In Tabelle 7 sind Daten von 1930, dem Höhepunkt der Löhne in der Weimarer Republik, bis 2017 zusammengetragen. Die rechten Spalten veranschaulichen, dass der Gender-Pay-Gap bei Hilfsarbeiten gegen Ende der Weimarer Zeit etwa ein Drittel betrug und sich interessanterweise im „Dritten Reich“ auf nur noch etwas mehr als ein Viertel verringerte. Entgegen der nationalsozialistischen Ideologie benötigte die Rüstungswirtschaft eben auch dringend Frauen. Die frühe Bundesrepublik knüpfte hier an. Die Verdienstlücke hat sich seitdem kontinuierlich verringert, was zum einen am relativen Rückgang des Industriesektors und zum anderen an verbesserten Chancen für Frauen liegt, in die lange Zeit fast nur Männern vorbehaltenen höher dotierten Berufe vorzudringen. Die Lücke von immer noch fast 14 Prozent (2019) ist jedoch im Vergleich mit anderen OECDoder EU-Staaten recht hoch. Hier liegt der unbereinigte Gender-Pay-Gap im Durchschnitt bei 12,5 bzw. 11,2 Prozent (2019).16

Zum Weiterlesen empfohlen

- Gabriele Abels: 90 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Zum Wandel von Geschlechterverhältnissen in der Politik, in: Deutschland im Jubiläumsjahr 2009, Baden-Baden 2010, S. 197–220.

- Stefan Bajohr: Die Hälfte der Fabrik. Geschichte der Frauenarbeit in Deutschland 1914 bis 1945, Marburg 1979.

- Gisela Bock: Frauen in der europäischen Geschichte, überarbeitete Neuauflage, München 2005.

- Gunilla-Friederike Budde (Hrsg.): Frauen arbeiten. Weibliche Erwerbstätigkeit in Ostund Westdeutschland nach 1945, Göttingen 1997.

- Richard J. Evans: Sozialdemokratie und Frauenemanzipation im deutschen Kaiserreich, Berlin/Bonn 1979.

- Ute Frevert: Frauen-Geschichte: Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblichkeit, Frankfurt a. M. 1986.

- Ute Klammer u. a. (Hrsg.): WSI-FrauenDatenReport, Berlin 2000.

- Ursula Nienhaus: Berufsstand: Weiblich. Die ersten weiblichen Angestellten, Berlin 1983.

- Angelika Schaser: Frauenbewegung in Deutschland 1848–1933, Darmstadt 2006.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz „CC BY-NC-ND 3.0 DE – Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland“ veröffentlicht. Quelle: Thomas Rahlf (Hg.), Deutschland in Daten. Zeitreihen zur Historischen Statistik, 2. Auflage, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2022.

Anmerkungen

- Vgl. Theresa Wobbe: Making up people. Berufsstatistische Klassifikation, geschlechtliche Kategorisierung und wirtschaftliche Inklusion um 1900 in Deutschland, in: Zeitschrift für Soziologie, 41 (2012) 1, S. 41– 57; dies./Léa Renard/Katja Müller: Nationale und globale Deutungsmodelle des Geschlechts im arbeitsstatistischen sowie arbeitsrechtlichen Klassifikationssystem: Ein vergleichstheoretischer Beitrag (1882 –1992), in: Soziale Welt, 68 (2017) 1, S. 63 – 85. Vgl. dazu bereits Walther G. Hoffmann u. a.: Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin u. a. 1965, S. 183.

- Für die Mithilfe bei der Recherche und Aufbereitung der Daten zu Studentinnen nach Fachgebieten sowie zur Erwerbstatistik danken wir Thomas Erkenbrecher und Wolfgang Höflinger.

- Vgl. Jürgen Falter: Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919–1933, München 1986, S. 81– 85.

- Vgl. Angelika Schaser: Frauenbewegung in Deutschland 1848 –1933, Darmstadt 2006, S. 50 – 58.

- Vgl. Rudolf Morsey: Die Deutsche Zentrumspartei 1917–1923, Düsseldorf 1966, S. 591.

- Zu den Studentinnen und Akademikerinnen vor 1945 vgl. nach wie vor die umfassende Darstellung von Claudia Huerkamp: Bildungsbürgerinnen: Frauen im Studium und in akademischen Berufen, 1900 –1945, Göttingen 1996.

- 1921 waren nur 7 von 100 Abiturienten in Preußen Frauen, insgesamt erlangten in diesem Jahr 713 Frauen in Preußen das Abitur. 1932 erwarben dann 7 150 Schülerinnen in Preußen das Abitur, ihr Anteil an allen Abiturienten dieses Jahrgangs betrug nun knapp ein Viertel, vgl. ebd., S. 54f.

- Vgl. Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte, Bd. IX: Schulen und Hochschulen in der Deutschen Demokratischen Republik 1949 –1989, Göttingen 2008, S. 85.

- Vgl. Bernhard Dietz/Christopher Neumaier/Andreas Rödder (Hrsg.): Gab es den Wertewandel? Neue Forschungen zum gesellschaftlich-kulturellen Wandel seit den 1960er Jahren, München 2014.

- Vgl. Joyce Burnette: The paradox of progress. The emergence of wage discrimination in US manufacturing, in: European Review of Economic History, 19 (2015) 1, S. 128 –148.

- Vgl. hierzu Anni Weiler: Gleichstellung in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen – Analyse und Dokumentation, Düsseldorf 1998.

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Lohngerechtigkeit, 31.1.2022, https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/ gleichstellung/frauen-und-arbeitswelt/lohngerechtigkeit (17. 2.2022).

- Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Statistische Übersichten zur Sozialpolitik in Deutschland seit 1945 (Band SBZ/DDR), Verfasser André Steiner unter Mitarbeit von Matthias Judt und Thomas Reichel, Bonn 2006, Tab. 1.2.3., S. 135f.

- Gunnar Winkler (Hrsg.): Sozialreport DDR 1990: Daten und Fakten zur sozialen Lage in der DDR, Stuttgart 1990, S. 121f.

- Vgl. Statistisches Bundesamt: Gender Pay Gap https://www.destatis.de/ DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/genderpay-gap.html sowie zum bereinigten GPG dass.: Gender Pay Gap 2019: Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen erstmals unter 20 %, 8.12.2020, https://www.destatis.de/DE/Presse/ Pressemitteilungen/2020/12/PD20_484_621.html (beide 25. 2. 2022).

- OECD: Gender wage gap (indicator), 2020, doi: 10.1787/7cee77aa-en (25. 2. 2022). Die Berechnung erfolgt auf anderer Grundlage als die oben wiedergegebene des Statistischen Bundesamts für 2020.